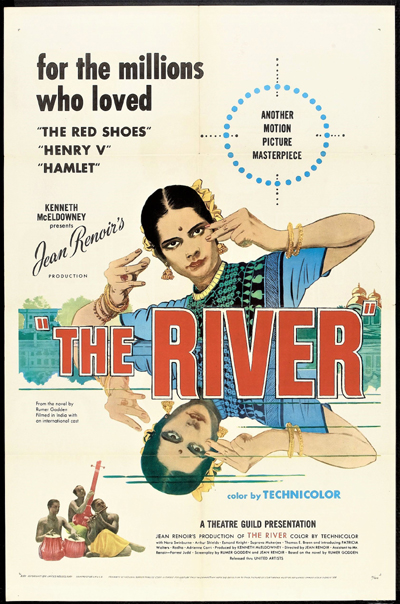

Il fiume

di Jean Renoir

Il primo film a colori di Jean Renoir, Il fiume, è una calda immersione nei luoghi e nelle atmosfere indiane, magicamente sospesa tra incanto naturalistico e adesione alla purezza dell’infanzia. Un’opera satura di suggestioni, spiritualità filosofica e sapienza antropologica, nonché somma esplorazione delle possibilità espressive del cinema a colori e tra le pellicole in assoluto più amate da Martin Scorsese. In programma stasera, 16 febbraio, alle 21 al Palazzo delle Esposizioni di Roma per la rassegna su Renoir, organizzata da Azienda Speciale Palaexpo, Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, Institut Français e La farfalla sul mirino.

Il giorno finisce, la fine comincia

Nell’India coloniale, sulle sponde del fiume Gange, lo scorrere del fiume fluisce insieme alle fasi della vita e al materializzarsi dei primi palpiti adolescenziali di una ragazzina inglese di nome Harriet, erede dell’alta borghesia coloniale britannica. [sinossi]

«E il fiume che scorre e tutte le cose del mondo…

Corre il fiume e ruota il mondo.

Albe e tramonti, notti e meriggi,

e il sole che arde e il vento, la luna, le stelle…

Muore il giorno e la fine ha inizio.»

(poesia scritta da Harriet per il capitano John)

Il fiume, uscito nel 1951, inaugura l’ultimo segmento della produzione cinematografica del maestro francese Jean Renoir e rappresenta per il cineasta de La regola del gioco un’opera di passaggio, un capitolo di transizione, ma anche un’oasi rigenerante in grado di riconnetterlo immediatamente con l’essenza profonda e più intima della sua ispirazione. Lasciatasi alle spalle la parentesi americana, archiviata nel 1947 con il flop La donna della spiaggia, noir sulla cecità molto rimaneggiato dalle ingerenze produttive della committenza (la RKO), Renoir, prima di tornare in Francia e a seguito di quattro anni di inattività, si cimentò con quest’adattamento del romanzo omonimo della scrittrice anglo-indiana Rumer Golden, co-sceneggiatrice del film insieme al regista. Un volume del quale Renoir si era assicurato i diritti e che gli offre l’opportunità di prendersi le dovute libertà dal testo di partenza per trasferire la propria sensibilità espressiva sul paesaggio indiano: una zona franca del mondo nella quale andare in cerca di quella vicinanza arcaica e primigenia tra natura e spiritualità che l’Occidente ha smarrito e perso per strada in tempi non sospetti.

Il fiume è infatti lo studio assorto e allo stesso tempo immaginifico di una realtà aliena, vergine e incontaminata, ancora tutta da scoprire. Un regno carico di essenze filosofiche, nel quale la naturalezza carica di senso dello scorrere del Gange, fiume sacro che scandisce i ritmi della vita e della morte, della produzione e della trasformazione delle cose, presta il fianco a una religiosità ancestrale che Renoir mette in scena in maniera composta e assorta, contemplando questo scenario con occhi estranei ma al contempo profondamente curiosi. La sua assenza di pregiudizi e di paraocchi gli permette di usare la famiglia britannica protagonista e le sue vicissitudini come chiave di volta, per farsi largo nello straniamento e nel vago senso di inadeguatezza che i colori primari dell’India e la sua estetica incorruttibile non possono che generare in sguardi e in sensibilità non nativi del luogo, ben più fragili e precari.

La modernità de Il fiume e la sua grandezza stanno proprio in quest’equidistanza e compostezza stilistica, che abbatte gli steccati tra la fiction e il documentario e convoglia sotto la medesima lente d’ingrandimento gli attori e i non professionisti indiani, senza mai produrre un assoggettamento violento dei secondi o una frizione anche solo vaga tra questi due punti di vista così distanti. Se parlare di stile, di fronte a un’operazione così quieta e lontana da ogni tensione fiammeggiante, potrebbe sembrare in effetti una forzatura, come osserva Vieri Razzini a proposito de Il fiume, è innegabile che la coscienza critica di Renoir rispetto alle sue immagini stia tutta nell’apparente assenza di un punto di vista all’interno dell’impianto formale e delle sue scelte estetiche.

La famiglia protagonista de Il fiume vive dopotutto in uno stato di attesa neutrale, di sospensione malinconica che lo scenario indiano non può non portare con sé, pur nell’assoluta ordinarietà di un quadro medio borghese simile a tanti altri. Il padre si dedica al proprio lavoro di direttore di una fabbrica di juta, la madre è incinta, il figlio maschio di dieci anni, Bogey, insieme a un amico indiano si cimenta con l’incantamento dei cobra attraverso il suono del flauto. Ma la prospettiva che sembra interessare di più a Renoir è quella della figlia femmina, Harriet, che vive da vicino gli sconvolgimenti sensoriali e fisici tipici dell’adolescenza, dolcemente amplificati dal contatto con l’India. Ad accompagnarla le amiche Valérie, figlia del proprietario dello jutificio, e Melanie, vicina di casa di sangue misto, per forza di cose ben più radicata nel territorio, nella sua identità e nei suoi echi culturali.

L’arrivo del cugino americano di Melanie, il Capitano John, reduce di guerra che ha perso una gamba nel secondo conflitto mondiale appena concluso, scatenerà un tentativo di seduzione nei suoi confronti da parte di tutte e tre le giovani donne, con modalità opposte che riveleranno le rispettive inclinazioni caratteriali. Renoir cattura fugacemente lo slittamento di tre forme diverse di desiderio, lontanissime e insieme complementari: quello letterario e favolistico di Harriet, quello impudico e spregiudicato di Valérie e infine il corteggiamento più quieto e composto di Melanie. Una triade che esplora tutte le possibili sfaccettature dell’innamoramento acerbo e adolescenziale, prendendo per mano lo spettatore e accompagnandolo dentro un’atmosfera di impalpabile vagheggiamento romantico, di idealizzazione di figure e simboli adulti, di presa di coscienza di un distacco dall’infanzia e dal tepore rassicurante della sue tentazioni e consolazioni.

Renoir sembra dirci che per noi occidentali il rapporto con l’India non può che essere quello di una sbandata dei sensi consumata in giovanissima età, al di là della ragione e del dominio dei sensi. E il suo sguardo, umilmente, cerca una via per sanare questa confusione, per trovare un flusso visivo e tematico che possa fare dell’India un corpo unico, intellegibile, accogliente, visto per quello che è senza gli inganni e le miopie congenite di uno sguardo europeo. Il fiume, ambientato interamente nella regione del Bengala, dove Renoir ebbe modo di soggiornare per alcuni mesi, non a caso presenta una drammaturgia totalmente aliena da ogni dinamica spettacolare, da qualsivoglia deriva circense, ma con un’attenzione marcata alle feste indiane: il Diwali (o Festa delle Luci) in autunno, la Festa degli Aquiloni in inverno, la Festa dei Colori in primavera, perfettamente restituite dal primo film in Technicolor del regista, che si avvalse anche dell’assistenza alla regia di Satyajit Ray, facendo da apripista alla carriera del grande regista indiano.

Renoir dà l’idea di recuperare addirittura il lirismo di Une partie de campagne, suo film in bianco e nero del 1936 e tra i mediometraggi più decisivi della storia del cinema, per farlo aderire allo scenario indiano e alle implicazioni che esso porta con sé. Con un incanto spontaneo, rivestito dalla circolarità degli elementi naturali, della vita e della morte, laddove “il giorno finisce e la fine comincia”, per citare una della battute più emblematiche e significative de Il fiume. Anche in quel caso la vicenda si svolgeva nei dintorni di un corso d’acqua, il Loing, nei pressi della città di Marlotte, ma quindici anni dopo la tavolozza cromatica a disposizione del regista e della fotografia del nipote Claude Renoir fa i conti con la ricerca delle possibilità espressive generate dai colori del paesaggio locale, approdando a soluzioni espressive realistiche e misurate, che non cercano la sovraesposizione dei contrasti ma li annullano e li stemperano (Martin Scorsese, con un’autorevole dichiarazione d’amore, l’ha definito non a caso uno dei film a colori più belli di tutti i tempi).

Il fiume, in virtù di queste prerogative, possiede un respiro tutto suo e riesce appieno a restituire, senza implicazioni patetiche ma con un’oggettività tutt’altro che asettica (tanto che all’epoca qualcuno lo scambiò per un documentario poco riuscito), l’eterno ritorno di un universo idilliaco, nel quale i riti si perpetrano sempre uguali da millenni e si passa con la massima naturalezza dai sogni alla realtà e dalla realtà ai sogni. Una compresenza di opposti che reca dentro di sé gli aspetti cruciali della cultura orientale: un sistema di segni in cui, come insegna il culto della dea Kali efficacemente raffigurato dalle immagini di Renoir, non è possibile creare nulla senza prima distruggere qualcosa. Ed è proprio della distruzione degli elementi che una nuova realtà si sprigiona, con il bene pronto a (ri)nascere e a sgorgare dal male in virtù di un ciclo di trasformazione improntato a una perfetta circolarità, come suggerito dal Rangoli, decorazione indiana che apre il film.

Il fiume è dunque, in definitiva e con una buona dose di semplificazione che però Renoir evita saggiamente di esplicitare, un invito a correre via dalla fanciullezza dello sguardo, dall’attrazione umorale e sensazionalistica per gli oggetti materiali e per il possesso propria dell’Occidente. Per abbracciare, al suo posto, l’amore devoto dell’Oriente per dei simboli metafisici che accolgano le dipartite e le conseguenti rinascite, le morti da cui non possono che sgorgare altre vite da abbracciare e altre vie possibili da percorrere. Un monito tutt’altro che ingenuo, esaltato dalla sensibilità di un regista che non teme affatto di azzerare la propria ottica, spogliandola tra l’altro di carrelli e movimenti di macchina troppo vistosi, al cospetto dell’enormità di una tale presa di coscienza.

Info

La scheda de Il fiume sul sito del Palazzo delle Esposizioni.

- Genere: drammatico, sentimentale

- Titolo originale: The River

- Paese/Anno: Francia, India, USA | 1951

- Regia: Jean Renoir

- Sceneggiatura: Jean Renoir, Rumer Godden

- Fotografia: Claude Renoir

- Montaggio: George Gale

- Interpreti: Adrienne Corri, Arthur Shields, Cecilia Wood, Esmond Knight, Jane Harris, Jennifer Harris, June Hillman, Nimai Barik, Nora Swinburne, Patricia Walters, Penelope Wilkinson, Radha, Ram Singh, Richard R. Foster, Suprova Mukerjee, Thomas E. Breen, Trilak Jetley

- Colonna sonora: M.A. Partha Sarathy

- Produzione: Oriental International Films

- Durata: 99'

La grande illusione

La grande illusione L’angelo del male

L’angelo del male French Cancan

French Cancan La regola del gioco

La regola del gioco Jean Renoir e i maestri del realismo poetico

Jean Renoir e i maestri del realismo poetico La carrozza d’oro

La carrozza d’oro Nana

Nana