Uccellacci e uccellini

di Pier Paolo Pasolini

A un paio di anni di distanza da Il vangelo secondo Matteo, Uccellacci e uccellini potrebbe essere definito come “una parabola del sottoproletariato” nel modo in cui emblematizza la distanza tra le classi e il rapporto tra intellettuale e popolo. Stupì all’epoca l’incontro tra Pier Paolo Pasolini e Totò, ribadito successivamente in Che cosa sono le nuvole?, ma è in realtà pienamente nella riflessione del regista sul ruolo dell’arte, del capo-comico, e sul suo rapporto con il reale. Opera fondamentale per comprendere il cinema italiano degli anni Sessanta, fu prodotta da uno dei magnati più illuminati della cultura nazionale, Alfredo Bini. I geniali titoli di testa sono cantati da Domenico Modugno.

Il corvo

Marcello, detto Totò, e suo figlio Ninetto vagano per le periferie di Roma. Nel loro cammino incontrano un corvo, che si mette a raccontar loro la storia di Ciccillo e Ninetto, due frati francescani che hanno ricevuto da San Francesco il compito di evangelizzare i passeri e i falchi… [sinossi]

Per vedere Uccellacci e uccellini su Films&Clips, canale youtube di Minerva, clicca a questo link.

Alfredo Bini

presenta

l’assurdo Totò

l’umano Totò

il matto Totò

il dolce Totò

nella storia

Uccellacci e uccellini

raccontata da Pier Paolo Pasolini

con l’innocente

col furbetto

Davoli Ninetto

Trovati per le strade del mondo

tutti gli altri attori

da Femi Benussi a Vittorio Vittori

Nel triste girotondo

nel lieto girotondo

Luigi Scaccianoce architettò

Danilo Donati acconciò

Nino Baragli montò e rimontò

Ennio Morricone musicò

Mario Bernardo e Tonino Delli Colli fotografò

Fernando Franchi organizzò

Sergio Citti da filosofo aiutò

Una piccola troupe per le periferie vagabondò

per campagne e paeselli si scannò

Producendo rischiò la sua posizione

Alfredo Bini

dirigendo rischiò la reputazione

Pier Paolo Pasolini

Titoli di testa del film cantati da Domenico Modugno

«Ho sbagliato tutto», scriveva nel 1963 Pier Paolo Pasolini in Poesia in forma di rosa, per poi aggiungere «Sbagliava tutto»; nel passaggio dalla prima persona, oggettivazione del reale, Pasolini accetta di passare alla terza, a uno sguardo ulteriore, altro, esterno a sé ma non per questo distante da sé, dalle proprie pulsioni e repulsioni, dalla capacità di osservare e allo stesso tempo di mettersi in continua discussione. Ragionare sulla crisi del marxismo si trasforma dunque nel ragionare su se stesso, sul proprio approccio alle cose. Quando un anno più tardi Il vangelo secondo Matteo apre un vero e proprio fronte di crisi dialettica tra lui e alcuni esponenti del pensiero marxista, in particolar modo in Francia, è evidente che sia giunto il momento di evolvere verso qualcos’altro, verso una strutturazione non necessariamente superiore ma senza dubbio profondamente “nuova” del mondo e ancor più e ancor prima delle sorti delle umane genti, prima e sublime pre-occupazione pasoliniana. Nel luglio del 1961, rispondendo per lettera a tale Marcello Romano di Terni, Pasolini scrive: «Proprio ieri sono andato a scegliere il posto dove girare le ultime inquadrature di Accattone. Fuori Roma, verso le montagne e le vallate del Lazio meridionale, e, precisamente, tra Subiaco e Olevano: ma era soprattutto su Olevano, che puntavo, come luogo dipinto da Corot. Ricordavo le sue montagne leggere e sfumate, campite come tanti riquadri di sublime, aerea garza contro un cielo del loro stesso colore. Dovevo scegliere una vallata che, in un sogno di Accattone – verso la fine del film, poco prima della sua morte – raffigurasse un rozzo e corposo paradiso. Insomma, Accattone non soltanto muovere, ma va in paradiso. Lei dirà: ma questo è il colmo! Non soltanto dopo la “conversione” di Tommasino, P.P.P. ci dà un film in cui conversioni (dallo stato sottoproletario allo stato proletario e alla lotta di classe) non ce n’è, ma addirittura il film in cui si avalla “l’integrazione figurale” dello stato tradizionale e cattolico per eccellenza. E lei non avrebbe torto a scandalizzarsi se le cose stessero proprio così. In realtà la “crisi” di Accattone è una crisi totalmente individuale: si compie non solo nell’ambito della sua irriflessa e inconscia personalità, ma nell’ambito della sua irriflessa e inconscia condizione sociale. Se per caso io non avessi avuto l’idea di parlare di questa crisi, essa sarebbe passata ignota a sé e agli altri come un fenomeno meteorologico in qualche zona desertica, come una frana nel cuore di qualche vulcano». Come una frana nel cuore di qualche vulcano: in questa metafora si può forse cogliere in profondità il senso di distacco di Pasolini dal concetto di intellettualismo borghese, che segnerà di fatto la seconda parte della sua carriera, quella che con maggiore forza andrà a combattere la rappresentazione statica del reale, in un’ottica strettamente moralista, a favore dell’allegoria, del superamento del significato letterale di ciò che può essere inquadrato. Se Il vangelo secondo Matteo è il tentativo (pienamente riuscito) di tornare alla lettura del sacro sviando le pastoie del sacralizzato, è con Ucellacci e uccellini che il cinema di Pasolini esce definitivamente dallo scranno in cui era stato categorizzato e al contempo predigerito, per muoversi in un terreno che non ha eguali, e che purtroppo non avrà eredi reali.

Le nuvole passano davanti alla Luna, e su quest’immagine crepuscolare irrompe la voce di Domenico Modugno che, su testo di Pasolini e musica di Ennio Morricone, canta i titoli di testa (“Alfredo Bini presenta l’assurdo Totò l’umano Totò il matto Totò il dolce Totò nella storia Uccellacci e uccellini…”). Questo schema, che troverà un parziale rispecchiamento sul finale del film – anche i titoli di coda sono cantati –, permette da subito allo spettatore di entrare in contatto con un mondo altro, che dona un’immagine completamente diversa non solo del cinema di Pasolini, ma di tutto ciò che fino a quel momento è stato rinchiuso nella comoda definizione di pasoliniano: l’aggettivazione, che per il cineasta bolognese ha in ogni caso un senso profondo, sfugge alle trappole della semplificazione, e lo fa “sfruttando” proprio alcuni dei cliché attorno ai quali si era creato l’interesse critico nei confronti di Pasolini. Uccellacci e uccellini è un film di periferia, di quella periferia romana che aveva contraddistinto la narrazione di Pasolini sia nella sua veste letteraria, con Ragazzi di vita e Una vita violenta, sia al cinema con Accattone e Mamma Roma. Uccellacci e uccellini volta con forza le spalle a quell’immaginario – non a quel popolo, questo deve essere chiaro, ma vi tornerà più avanti – e tramuta la tragicità reale in tragicità storica, o per meglio dire eterna. La condizione di vita di Totò e Ninetto è quella del sottoproletariato, ma non vi è in loro alcuna consapevolezza, né alcun istinto a evolvere, a divenire altro, a emanciparsi dalla propria condizione. Ma non vi è, e forse è ancora più significativo, neanche la purezza basica dell’esser proletario, perché questa classe sociale è stata smembrata, mangiata e vomitata dal vortice demoniaco capitalista. Totò e Ninetto sono esseri in movimento, in perpetuo moto verso il nulla, attraversano il paesaggio senza comprenderlo e senza porsi neanche nella condizione di dubitare dell’esistente, del proprio essere, del ruolo da svolgere nel mondo. Camminano, questo è tutto. E se da un lato Pasolini ricorre al “suo” Ninetto Davoli, il ragazzo della baraccopoli Borghetto Prenestino che diventerà il volto più ricorrente e puro del cinema di Pasolini (sette lungometraggi girati con lui, oltre a tre cortometraggi tra i quali il capolavoro Che cosa sono le nuvole?), dall’altro si confronta con il maestro della risata, la maschera comica per eccellenza del cinema e dello spettacolo italiani. Totò, Antonio de Curtis, è la scommessa più incredibile di un cineasta che aveva già scelto in passato di far cozzare il vero con l’artefatto – Anna Magnani ed Ettore Garofolo in Mamma Roma, e soprattutto Orson Welles e Mario Cipriani ne La ricotta –, ma non si era mai spinto così oltre. La nobiltà della comicità e il sottoproletariato urbano si mescolano, viaggiano l’uno accanto all’altro, sono padre e figlio in un mondo sempre più smaterializzato nella sua essenza e sostituito dal profitto.

Uccellacci e uccellini è il primo film in cui Pasolini supera una visione strettamente progressista del reale per contrapporvi una critica al modernismo che è ovviamente critica al sistema del Capitale ma si allarga a critica al concetto di borghesia, sia nella sua rappresentazione di classe che nell’aspirazione che smuove nelle classi subalterne. La periferia del mondo è abitata da relitti del moderno, e le giovani generazioni sono vittime inconsapevoli di un miraggio che viene loro prospettato come reale. Dopotutto il rapporto tra le classi mostra ancora tutta la sua violenza, e si è allargata a dismisura la distanza. Ma la figura più emblematica, anche per il chiaro sentore metaforico, è ovviamente quella del corvo, l’animale del malaugurio a cui è qui attribuito il (dis)valore della saccenteria. L’intellettuale è la bestia a parte, moralista e giudicante, fuori dal tempo e dal mondo, e inevitabilmente fuori dal reale, ma petulante e ossessivo. Merita lo smembramento selvaggio cui andrà incontro, merita di essere spazzato via dalla storia, e dalla Storia. Prendendo le distanze dalla rappresentazione schietta del percepito, Pasolini stacca il cordone ombelicale che legava ancora il cinema d’autore alle stille di neorealismo, o supposto tale. Sfonda nel campo dell’allegoria, e non s’interessa più dei ragazzi di borgata per raccontarli, ma li eleva a valore universale, a simbolo di una purezza che verrà – è già – scalfita, e definitivamente negata. Ninetto e i suoi fratelli non sono già più parte della Storia, ma ne raffigurano solo una funzione possibile, atta a rinverdire i “fasti” dell’epica consumista. Il comunismo italiano, accarezzato dalle lusinghe della borghesia, non è più in grado di parlare al popolo, e a questo resta solo l’agognare lo stesso perimetro dell’esistenza borghese, senza mettere più nulla in discussione. Anche per questo la dialettica si apre al grottesco, al surreale, alla crudeltà viva di un Totò sublime, assoluto, che dismette la maschera senza mai perdere la goldoniana fierezza di essere maschera. A distanza di oltre cinquant’anni dalla sua realizzazione Uccellacci e uccellini non solo riverbera il suo monito divenuto semplicemente lettura dell’evoluzione storica – la progressiva smentita della profondità marxista a favore di una socialdemocrazia slavata –, ma testimonia il potere immaginifico, straordinariamente mai appiattito sulle facilità dello status quo, di un cineasta unico, imitato e inimitabile, in grado di concepire la forma come tessuto del contenuto, e il contenuto come ultima reliquia della dialettica, e la dialettica come unica forma dell’interazione umana. Nel finale, mentre Modugno gorgheggia “Amici cari come sempre finisce così comincia così si chiude così continua così questa storia di Uccellacci e uccellini”, Totò e Ninetto si allontanano sulla strada, verso l’orizzonte. Il beffardo cinismo di Buster Keaton si scioglie così nella poetica chapliniana, completamente survoltata e smentita, ribaltata nella sua prospettiva utopica. Il cinema dell’empatia è finito, arriverà l’era di Teorema, e le trilogie di (non) vita e morte. Ostia, con il melanconico sciabordio delle sue acque, è già visibile in trasparenza.

Info

Il trailer di Uccellacci e uccellini

- Genere: commedia, grottesco

- Titolo originale: Uccellacci e uccellini

- Paese/Anno: Italia | 1966

- Regia: Pier Paolo Pasolini

- Sceneggiatura: Pier Paolo Pasolini

- Fotografia: Mario Bernardo, Tonino Delli Colli

- Montaggio: Nino Baragli

- Interpreti: Femi Benussi, Francesco Leonetti, Gabriele Baldini, Lena Lin solaro, Ninetto Davoli, Riccardo Redi, Rossana Di Rocco, Totò, Vittorio Vittori

- Colonna sonora: Ennio Morricone

- Produzione: Arco Film

- Durata: 85'

Salò o le 120 giornate di Sodoma

Salò o le 120 giornate di Sodoma La macchinazione

La macchinazione Pasolini

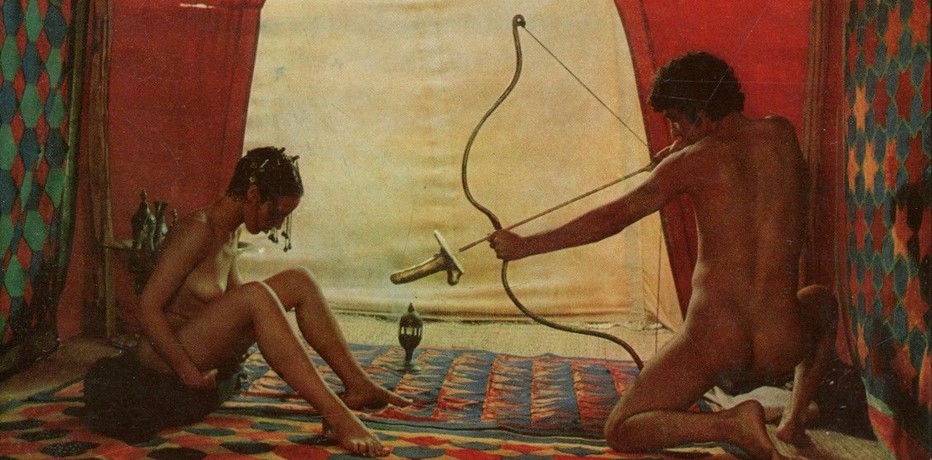

Pasolini Il fiore delle mille e una notte

Il fiore delle mille e una notte