La parola ai giurati

di William Friedkin

Ambiguo negli intenti ideologici, rigoroso nel documentare umani pregiudizi e ipocrisie, La parola ai giurati di William Friedkin pone questioni capitali ma lascia lo spettatore libero, nell’angosciante esercizio del giudizio.

Rage against democracy

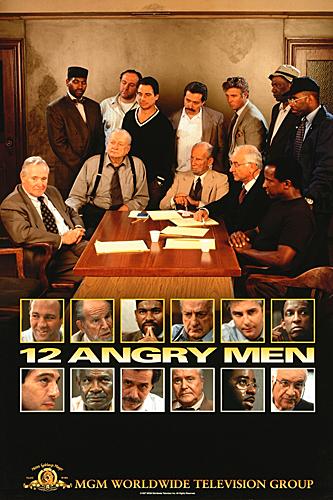

12 giurati devono deliberare su di un caso di omicidio che fin dall’inizio appare scontato: un ragazzo ispano-americano ha ucciso il padre, le prove sembrano schiaccianti. Alla prima votazione tutti i giurati tranne uno votano per la colpevolezza, l’unico giurato favorevole all’innocenza analizza tutte le prove e ne confuta l’attendibilità. Gradualmente alcuni giurati passano dalla sua parte, mentre altri restano fissi nelle loro posizioni. Nelle lunghe ore di camera di consiglio, i giurati sono costretti a un faccia a faccia con i loro stessi pregiudizi… [sinossi]

Autore celebre per le sue magistrali sequenze d’azione, troppo semplicisticamente assegnato per anni al ruolo di regista dell’horror per via del successo planetario di The Exorcist, William Friedkin è in realtà, come già ampiamente dimostrava agli albori della sua carriera (con Festa di compleanno, del 1968, e Festa per il compleanno del caro amico Harold, del 1970) anche un acuto metteur en scène di drammi da camera. Sofisticati, avvincenti, sottolineati da dialoghi al vetriolo, i kammerspiel di Friedkin lasciano che sia la parola a generare azioni dai risultati spesso definitivi, mentre la posizione e i movimenti della macchina da presa, proprio come accade nelle più pirotecniche sequenze di inseguimento dell’autore, sono sempre ben calibrati, al millimetro.

Nel riproporre con La parola ai giurati (12 Angry Men) la celebre sceneggiatura di Reginald Rose, già messa in scena da Sidney Lumet nel suo film d’esordio del 1957 (il titolo è il medesimo, sia in italiano che in originale), Friedkin si concede pochissime libertà, realizzando un fedele duplicato dell’originale in cui i mutamenti apportati al testo di partenza sono pochi, quasi impercettibili, ma assai significativi.

Il dramma si svolge quasi completamente in un’unica stanza, quella destinata alle riunioni della giuria all’interno del tribunale e l’oggetto principale del film è la resa accurata e fedele di una paradossale “autenticità dell’ipocrisia”. La questione del dibattere qui non è tanto (perlomeno non direttamente) l’ingiustizia o meno della pena di morte, quanto, più radicalmente, l’impossibilità di decidere della vita di un altro individuo senza fare i conti con i propri pregiudizi e ruoli sociali, oramai cementificati nella definizione identitaria di ciascun giurato, pericolosamente solida e immodificabile. Sappiamo quanto Friedkin sia affascinato da personaggi in crisi d’identità, in grado di sollevare ragionevoli dubbi principalmente su se stessi (pensiamo ad esempio ai protagonisti di Vivere e morire a Los Angeles) e in tal senso La parola ai giurati si configura come un radicale apologo sull’imperfezione del giudizio umano, quando quello divino non è neanche contemplato.

Nell’asfittica stanza in cui si ritira la giuria, i 12 uomini difendono principalmente il loro prezioso fortino di certezze, asserragliati in un’atmosfera stantia e soffocante, gravata da un clima quasi tropicale, che produce effetti di sudorazioni incontrollabili, tra ascelle pezzate e volti madidi. Sono proprio i dati effimeri e contingenti ad essere messi in discussione nel film: dall’esterno vengono i pregiudizi, la violenza dell’omicidio, i drammi personali dei personaggi e l’umidità che provoca traspirazione. Ma si tratta di fatti, pronti all’interno della stanza ad essere ribaltati dalle parole, che vorrebbero, ma non riescono né possono, ricostituirne la fragranza. Il gesto dell’assassino è infatti impossibile da spiegare attraverso il linguaggio verbale, ma è anche, qui, l’unico atto da giudicare. E non a caso, Friedkin decide dunque di sottrarlo allo sguardo, anche perché nessuno lo ha visto, a parte il presunto assassino.

Nei successivi The Hunted – La preda e Regole d’onore Friedkin rifletterà ancora sugli effetti dell’omicidio, seppure perpetrato in una condizione particolare quale è quella di un conflitto armato, ma con La parola ai giurati l’autore è forse ancora più radicale. Qui abbiamo infatti 12 uomini estranei al fatto che tentano però di risalire alle sue cause prime e lo fanno utilizzando la propria esperienza di vita, che inevitabilmente veicola pregiudizi. Altrettanto inevitabilmente poi, la loro missione, nell’utilizzare il linguaggio verbale, è votata al fallimento. Ma il punto è proprio questo: come giudicare un omicidio quando non lo si è commesso, ma di certo almeno una volta nella vita lo si è immaginato, e in qualche modo anche desiderato, e qual è dunque il confine tra questo umanissimo istinto omicida e la sua realizzazione?

Nell’incipit del film di Friedkin su schermo nero udiamo lo sferragliare di un treno in transito e una voice over che grida “io ti uccido!”, segue un dettaglio sulle pale di un ventilatore, che scopriamo poi essere una soggettiva dell’imputato. Questa inquadratura e il successivo primo piano del giudice sono tra le poche soggettive del film, penuria atta a sottolineare che il possessore di questo sguardo è anche l’unico depositario della verità. Oltre a queste soggettive dell’imputato, nel film, avremo perlopiù semisoggettive e oggettive. Questo rigore stilistico suggerisce un aspetto fondamentale del film: i 12 uomini, così diversi per estrazione sociale e per pregiudizi, non si guardano mai. Questa pratica della messinscena è avvalorata poi dal significato ultimo delle sequenze degli “inseguimenti” che si svolgono nella stanza adiacente, un gabinetto: il luogo deputato dell’intimità virile non concede però spazio alcuno all’autenticità dei personaggi, né aggiunge realmente nulla alla loro definizione caratteriale. Al bagno ci si rifugia per non sentire gli altri, per fuggire ai loro discorsi “razzisti”, alle loro opinioni poco politicamente corrette, insomma, anziché essere l’ambiente delle confidenze, la toilette è territorio franco per non ascoltarsi l’un l’altro, oppure, al limite, affrontarsi due alla volta. E tutto ciò è assai poco “democratico”.

Friedkin punta dunque a porre in luce le contraddizioni insite nella democrazia, la sua fallibilità, e lo fa portando avanti la sua abituale riflessione sulla questione dell’identità: non solo i personaggi non hanno nome (solo alla fine due di loro si presentano, come avveniva anche nella versione di Lumet), ma il film rivela anche la totale assenza di un cameratismo virile. I 12 uomini arrabbiati sono infatti tali per ragioni personali, contingenti, poco nobili, considerata la loro missione nei confronti della collettività: i biglietti per la partita che andranno perduti a causa del protrarsi della discussione, le insoddisfazioni per il proprio lavoro, la frustrazione razziale, i rapporti edipici irrisolti. Proprio questi ultimi sono i più difficili da esorcizzare e gli ultimi a cadere sotto i colpi delle pressante discussione governata dall’innocentista Jack Lemmon. Certo, va detto che l’interpretazione di Lemmon non ha l’efficacia e i magistrali toni smorzati del suo predecessore Peter Fonda, e il suo personaggio diviene a tratti piuttosto petulante nello spiegare continuamente cosa dovrebbe accadere in un’aula di giuria, così come il suo ghigno in seguito a ciascuna conversione alla sua giusta causa, finisce per risultare un po’ ripetitivo.

Se però, come si è detto, in La parola ai giurati i personaggi tentano in tutti i modi di evitare il confronto frontale (e di sguardi), è la macchina da presa in perfetta solitudine ad inchiodarli, realizzando il suo “inseguimento” più indiscreto: la steadycam rotea infatti incessantemente attorno al tavolo-fortino, scende dall’alto lentamente sui volti traspiranti, pronta a immortalare impudicamente lo spogliarsi di ogni giurato dei propri pregiudizi.

Verso il finale poi le inquadrature si fanno più statiche e i primi piani meno ondeggianti, fino alla scena della confessione/conversione dell’ultimo giustizialista, quando la macchina da presa scende lentamente sul personaggio, che esplode in una tirata condanna alla ferocia dei figli (atto d’accusa contro la propria progenie), che non fa che smascherare l’amara verità: sono i traumi irrisolti a impedire l’obiettività del giudizio, e ognuno indubbiamente ha i suoi. L’ultima inquadratura del film, prima che lo schermo nero cali il suo sipario sul dramma appena concluso, è tutta per questo giurato (laddove nella versione di Lumet avevamo una liberatoria inquadratura sull’esterno del tribunale, che i giurati abbandonavano per reimmergersi nella realtà quotidiana, dopo l’estenuante, ma catartica, discussione), che trascina il passo nel corridoio ormai deserto del tribunale, sgravato dal peso di traumi personali e pregiudizi.

Ambiguo negli intenti ideologici, rigoroso nel documentare pregiudizi e ipocrisie dei giurati, La parola ai giurati pone questioni capitali come la discussione sulla pena di morte, i pregi e difetti della democrazia, la gratuità delle formalità giudiziarie, l’esercizio della dialettica e della retorica, e Friedkin è attento e crudele nel non manipolare le opinioni dello spettatore, lasciato solo nell’angosciante esercizio del libero arbitrio. È l’angoscia d’altronde a portare continuamente i giurati ad invocare la dichiarazione di una “situazione di stallo”, come liberazione ultima dal castigo dell’esercizio del giudizio, pena per un peccato originale (la democrazia?) la cui colpa da scontare non è la condanna a morte, ma l’obbligo alla convivenza e alla discussione.

Info

Il trailer de La parola ai giurati.

- Genere: drammatico

- Titolo originale: 12 Angry Men

- Paese/Anno: USA | 1997

- Regia: William Friedkin

- Sceneggiatura: Reginald Rose

- Fotografia: Fred Schuler

- Montaggio: Augie Hess

- Interpreti: Armin Mueller-Stahl, Courtney B. Vance, Dorian Harewood, George C. Scott, Hume Cronyn, Jack Lemmon, James Gandolfini, Mykelti Williamson, Ossie Davis, Tony Danza

- Produzione: MGM Television

- Durata: 117'

The Caine Mutiny Court-Martial

The Caine Mutiny Court-Martial Friedkin Uncut

Friedkin Uncut The Devil and Father Amorth

The Devil and Father Amorth L’esorcista

L’esorcista Killer Joe

Killer Joe Fritz Lang Interviewed by William Friedkin

Fritz Lang Interviewed by William Friedkin