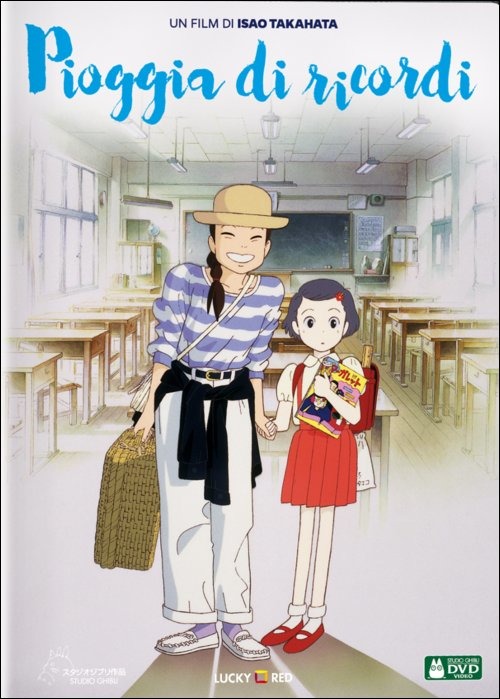

Pioggia di ricordi

di Isao Takahata

Presentato nell’ambito della retrospettiva omaggio a Isao Takahata del Future Film Festival 2018, Pioggia di ricordi è un film dove le tematiche e poetiche dello Studio Ghibli si esprimono sull’alternanza-contrasto tra passato e presente, quotidianità e ricordi, vita di città e di campagna, natura e cultura.

Strade di campagna

Taeko Okajima, una ventisettenne single di Tokyo, lavora come impiegata. In vista dell’estate, decide di concedersi una pausa nella campagna di Yamagata per visitare la famiglia del fratello del cognato e prestare la sua manodopera nella raccolta stagionale dei fiori di cartamo. Ispirata dall’atmosfera del luogo e dalle conversazioni con Toshio, un contadino con cui sembra entrare subito in sintonia, Taeko insegue i ricordi e ripercorre i momenti significativi della sua fanciullezza, finendo per mettere in discussione le sue scelte da adulta… [sinossi]

«Country roads, take me home to the place I belong. […] All my memories gather round her, […] Dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, tear drops in my eye.» Così cantava John Denver nella celeberrima canzone folk Country Road, che lo Studio Ghibli riprenderà, facendola tradurre e adattare dalla protagonista, e assurgerà a inno nel successivo I sospiri del mio cuore. Inno di un’arcadica terra natia, di appartenenza, di un mondo rurale che rappresenta una memoria ancestrale che ci portiamo dietro. La strada di campagna che porta Taeko, accompagnata in macchina da Toshio, è una porta tra due dimensioni, un viaggio che porterà assai più lontano la protagonista di quello che crede, della semplice distanza geografica, inizialmente una semplice vacanza lavoro come fuga dalla città e dalla routine d’ufficio. Taeko immagina che in quei luoghi si svolgeranno i matsuri, le feste popolari giapponesi, e cita un haiku di Bashō (mentre più avanti ricorderà una vacanza a Yamadera dove c’è il tempio in cui il poeta componeva i suoi haiku), due esempi di quella cultura nativa autentica giapponese, di quel popolo minuto, eterno, i jōmin, che Takahata ha sempre messo al centro, contro quella cultura ‘alta’, artificiale, raffinata, quella della cerimonia del tè, dei giardini zen, spacciata come la cultura ufficiale nazionale. Takahata lo fa dire chiaramente a Toshio: nell’epoca Edo i contadini coltivavano il fiore del cartamo, ferendosi a sangue con le sue spine, per farne cosmetici per la gente ricca della città. La città e la campagna rappresentano ancora il fulcro poetico di questa opera dello Studio Ghibli, dove si fa notare il rapporto di parassitismo della prima nei confronti della seconda, che in epoca moderna si traduce nel conflitto con l’industria che sta rubando spazio e contaminando il mondo agreste. Pioggia di ricordi è un’altra elegia bucolica di Takahata, dove il mondo rurale, quello che con l’agricoltura biologica torna alla sua antica concezione, è il risultato di una simbiosi dell’operosità dei contadini con la natura. Lo spiega ancora una volta Toshio dal ciglio di una strada, ammirando un paesaggio verde quadrettato di risaie alternate a boschi, con la presenza dei dōsojin, le pietre scolpite raffiguranti i kami, le deità scintoiste, protettori della coltivazione del riso.

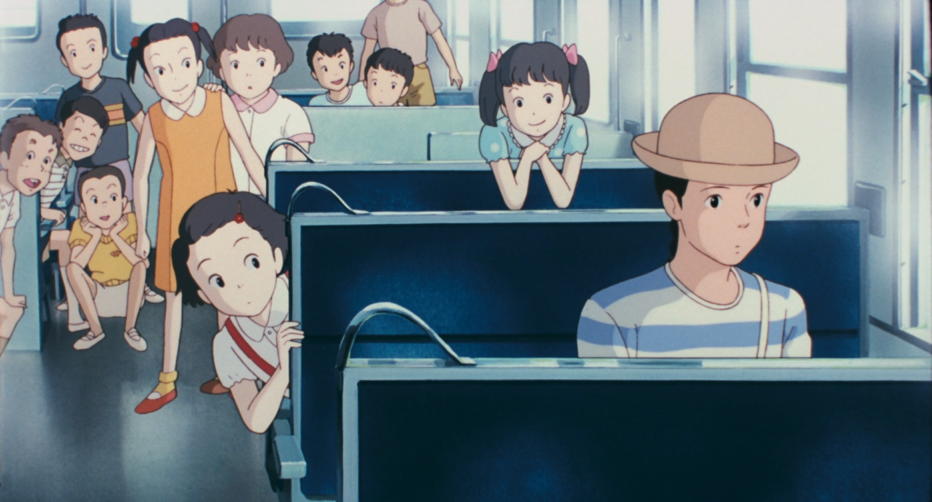

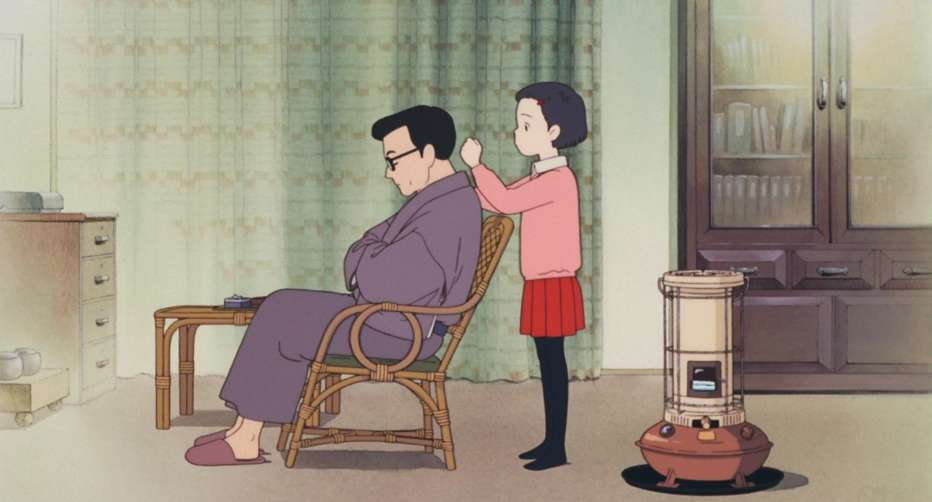

Pioggia di ricordi comincia con un ricordo di cinema, con quello sfondo dei titoli di testa che sembra la grana di un tessuto, tipica dei film di Ozu, di quelli dell’ultima parte della sua filmografia. Le due ambientazioni del film – Tokyo, dove vive Taeko e dove ha trascorso la sua infanzia, e la prefettura di Yamagata – vedono entrambe due digressioni, la prima verso Atami, la cittadina balneare che costituisce il ricordo di una vacanza della piccola Taeko, la seconda verso la località turistica di Zaō. Proprio Atami è la meta della parentesi vacanziera della coppia di anziani protagonisti di Viaggio a Tokyo, quella della celebre immagine dei due protagonisti di spalle seduti sul muretto del porto. Se Ozu è stato il cantore della vita urbana della capitale giapponese, della megalopoli degli uffici, della working class, dei sarariiman (gli impiegati), e dei locali al neon, dove si è riversata buona parte della popolazione rurale dagli anni Venti in poi, Takahata invece, che ritorna indietro fino al 1966, quattro anni dopo rispetto a dove ci aveva lasciato il Maestro, sostiene un’inversione di tendenza, rispetto a uno sviluppo urbano incontrollato che sta inghiottendo tutto, come le colline Tama difese dai tanuki di Pom Poko. L’unica via di salvezza è un ritorno ai ritmi della natura. In fondo Taeko rappresenta la tipica donna moderna, zitella da maritare, la Setsuko Hara dei film di Ozu. Che cerca di scampare all’Ohmiai, l’appuntamento pre-matrimoniale combinato dalla madre. Sarà la mamma di Toshio, invece, a indirizzare la donna all’amore, vero, per Toshio ma anche per quella vita agreste, non combinando un’unione ma con la battuta che rompe il ghiaccio. È come se la vita urbana e il lavoro avessero sospeso lo sviluppo sessuale della donna, partito da quei ricordi delle prime infatuazioni a scuola, delle prime mestruazioni, di quelle lezioni di anatomia che prevedevano un destino materno programmato. Come se da bruco fosse rimasta ancora allo stadio di crisalide. In un contesto di incomunicabilità che porta all’incapacità a dichiararsi, di esprimere i propri sentimenti. Una condizione di single molto comune tra i suoi coetanei in città, come spiega a un incredulo Toshio. Il suo è un romanzo di formazione, tipico dello Studio Ghibli, ritardato. Saranno proprio i ricordi ad agire da Cupido, ricordi che si faranno tangibili, non semplici sogni, facendo inciampare Toshio in modo da abbracciarla e chiudendo così quell’ombrello dell’amore, il cosiddetto Ai ai gasa, già issato da adolescenti.

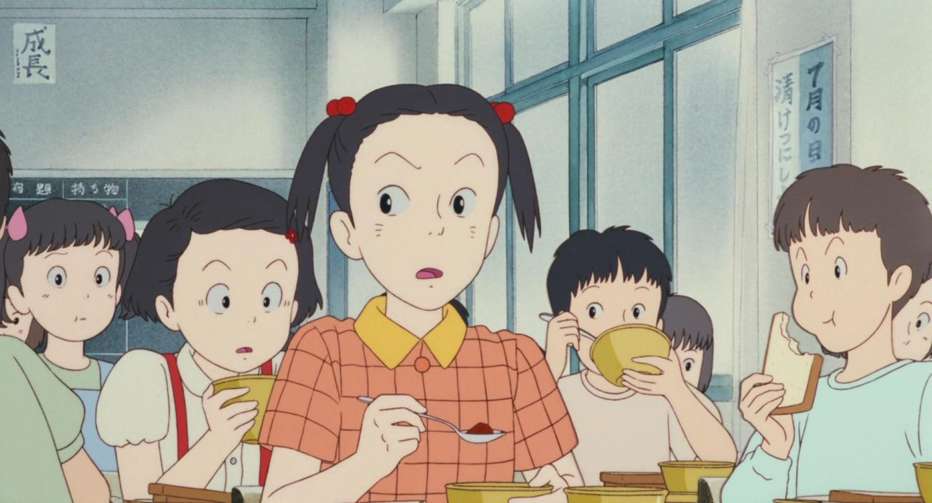

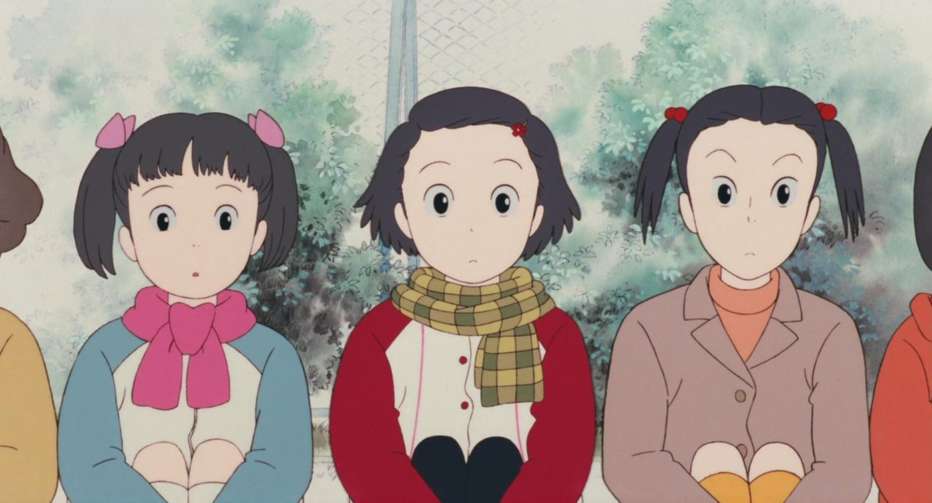

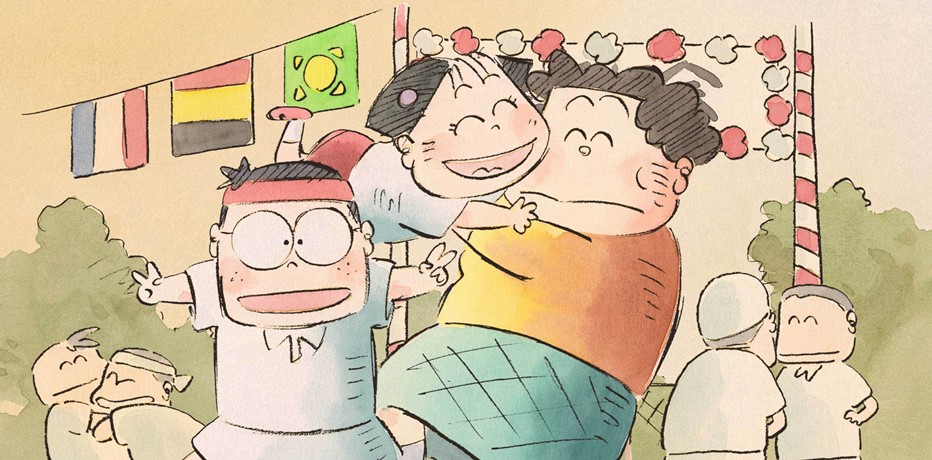

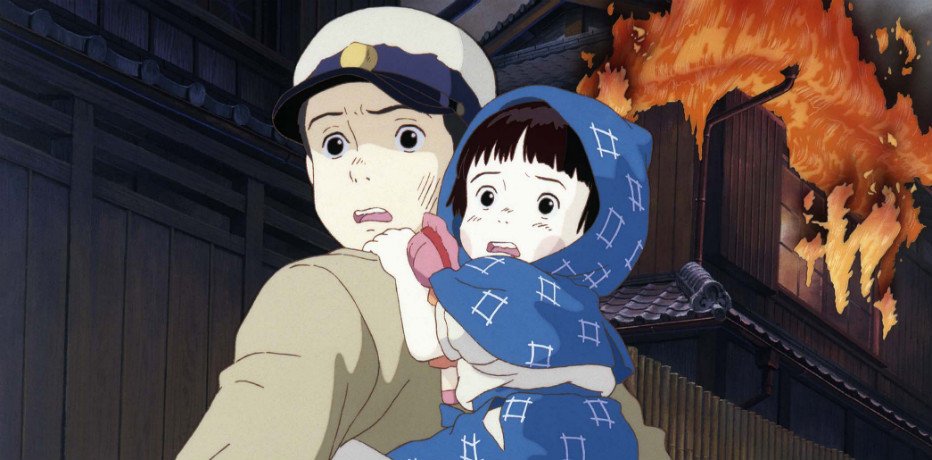

Pioggia di ricordi si sviluppa lungo due coordinate spazio-temporali della vita di Taeko. Quella di campagna e quella di amarcord giapponese degli anni Sessanta che riprende il manga di Hotaru Okamoto e Yuko Tone. I ricordi vintage di quando l’ananas era ancora uno strano frutto esotico, delle prime minigonne, dei Beatles e della guerra in Vietnam. Della cultura pop di un paese in rapida crescita che guardava all’Occidente. Le star delle compagnie teatrali al femminile Takarazuka Revue e SKD, le canzoni di successo dell’epoca come Hoshi no Flamenco, il popolare programma di marionette Hyokkori Hyohtan-jima. E molte battute del film riprendono famose gag comiche di spettacoli televisivi. Takahata usa estetiche diverse per il presente e per i ricordi. Nei secondi usa quelle tinte acquarellate e quegli sfondi bianchi che avrebbe poi sviluppato in I miei vicini Yamada e in La storia della principessa splendente, dando un senso come di foto vecchie sbiadite. Per il presente usa quella grafica iperrealistica, ricchissima di dettagli, e quelle espressioni dei volti incredibilmente variegate, naturalistiche e credibili in cui lo Studio si era specializzato. Dominano i riflessi. Sul palazzo di vetro in cui lavora Taeko, nei finestrini della macchina di Toshio, sull’asfalto bagnato, sulle pozzanghere, sul lago dove si specchiano le nuvole. Ma nel passaggio tra città e campagna, quell’atmosfera onirica ovattata del passato torna nella foschia che sprigiona dai boschi sulle colline e che fa sovente da sfondo. Come dominano le calde luci crepuscolari, gli intensi colori estivi, la tavolozza cromatica della natura, le lune piene sotto le quali, come viene detto, si manifestano ancora i tanuki. Nel titolo originale del film la parola omohide, ricordi, è associata all’onomatopea poro poro, che allude al rumore delle gocce di pioggia che battono, gocce che sono anche lacrime. Proprio sotto un acquazzone estivo, nella furia degli elementi, di notte in macchina, avviene uno dei momenti chiave che avvicinano Taeko e Toshio. Sono le gocce della memoria che battono insistentemente nel fluire della vita.

Info

La scheda di Pioggia di ricordi sul sito del Future Film Festival.

- Genere: animazione, drammatico, sentimentale

- Titolo originale: Omohide poro poro

- Paese/Anno: Giappone | 1991

- Regia: Isao Takahata

- Sceneggiatura: Isao Takahata

- Fotografia: Hisao Shirai

- Montaggio: Naoki Kaneko, Takeshi Seyama, Tomoko Kida, Yasutaka Môri

- Colonna sonora: Katsu Hoshi

- Produzione: ippon Television Network (NTV), Studio Ghibli, Studiopolis, Tokuma Shoten

- Durata: 118'

Pom Poko

Pom Poko La grande avventura del piccolo principe Valiant

La grande avventura del piccolo principe Valiant I miei vicini Yamada

I miei vicini Yamada Future Film Festival 2018

Future Film Festival 2018 On Happiness Road

On Happiness Road Addio a Isao Takahata

Addio a Isao Takahata La tomba delle lucciole

La tomba delle lucciole Nausicaä della Valle del vento

Nausicaä della Valle del vento Il regno dei sogni e della follia

Il regno dei sogni e della follia La storia della principessa splendente

La storia della principessa splendente