Kafka a Teheran

di Ali Asgari, Alireza Khatami

Kafka a Teheran, titolo con cui in Italia si è deciso di tradurre il ben più puntuale “Versetti terrestri” (smarrendo dunque il riferimento alla poetessa Forough Farrokhzad), è il film con cui a quattro mani Ali Asgari e Alireza Khatami affrontano l’eccesso di burocrazia dell’Iran, che arriva a rendere impossibile la vita ai cittadini: un’operazione lodevole, che però sembra perdere parte della sua efficacia politica nella scelta di non mostrare mai il volto di chi è al potere, ma solo delle “vittime” dello Stato. Nelle sale dopo la presentazione a maggio a Cannes nel concorso di Un certain regard.

Dialoghi allo specchio

Il film segue persone comuni di ogni ceto sociale mentre affrontano i vincoli culturali, religiosi e istituzionali imposti loro dalle varie autorità sociali, dagli insegnanti di scuola ai burocrati. Queste vignette commoventi, divertenti e toccanti, catturano lo spirito e la determinazione delle persone in mezzo alle avversità, offrendo un ritratto ricco di sfumature di una società complessa. [sinossi]

Kafka a Teheran è sicuramente un titolo a effetto, che permette al pubblico italiano di comprendere come vedendo il film potrà rintracciare la grottesca lettura della burocrazia che è uno dei puntelli che contraddistinguono la poetica del genio cecoslovacco anche per la mente più pigra, eppure è un peccato che si perda il riferimento culturale insito nell’originale farsi Āyehā-ye zamini, che fu anche il titolo dei Versetti terrestri di Forough Farrokhzad, straordinaria poetessa iraniana morta appena trentatreenne nel 1967 in un tragico incidente stradale. Se Ali Asgari e Alireza Khatami, per la prima volta al lavoro a quattro mani – ma Khatami aveva co-sceneggiato l’opera seconda “in solitaria” di Asgari, quel Until Tomorrow che si vide in Panorama alla Berlinale nel febbraio 2022 – scelgono come riferimento Farrokhzad e la sua opera non è certo per casualità. La poetessa persiana, che nel 1963 fu anche regista dello straordinario cortometraggio documentario La casa è nera (Khaneh siah ast), fu una figura di primaria rilevanza per quel che riguarda la messa in crisi del sistema statale di Teheran, all’epoca ancora sotto l’egida della dinastia Pahlavi: agitò con il suo pensiero le acque fin troppo stagnanti della vita sociale iraniana, rivendicando il ruolo attivo della donna e contribuendo a sollevare la questione femminile – e non solo, si veda per l’appunto La casa è nera che denuncia le condizioni di vita in un lebbrosario. Di kafkiano alla base di Kafka a Teheran c’è dunque ben poco, e il legame intellettuale non è con la mitteleuropa, ma con la storia novecentesca di una nazione che al di là dell’immagine che è stata con troppa semplicità riportata in occidente è da sempre stratificata, per niente prona ai diktat culturali dell’egemonia, tanto sotto lo scià quanto dopo la rivoluzione khomeynista. Asgari e Khatami guardano a Farrokhzad per rivendicare un’eredità politica e artistica, che sappia raccontare il sommovimento attuale in atto nella nazione.

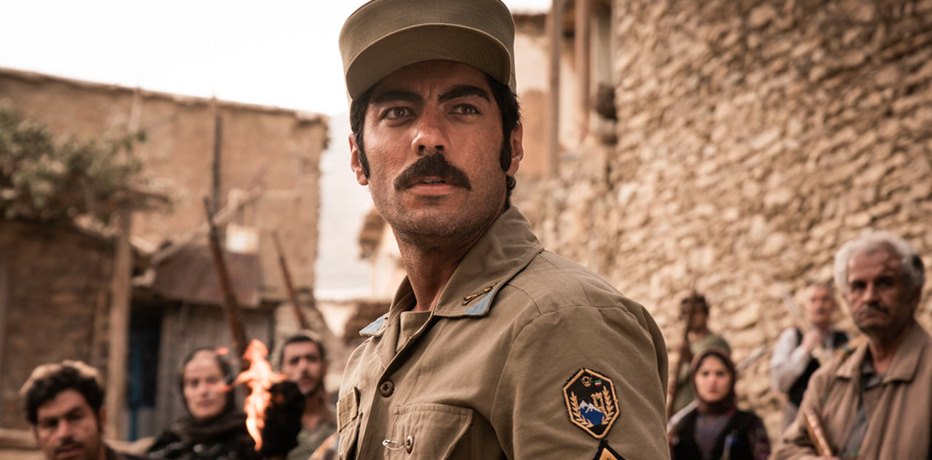

Girato a cavallo delle proteste di piazza che hanno fatto seguito alla morte della giovane Mahsa Amini, Kafka a Teheran è un atto di insubordinazione dei due registi, che con pochissimi mezzi e senza ovviamente l’avallo delle autorità iraniane hanno scritto e diretto dodici siparietti dialettici, tutti tesi a simboleggiare la staticità di una burocrazia che finisce con grande facilità per rendere praticamente impossibile la vita dei normali cittadini. Tra molestie durante un colloquio di lavoro, un regista che deve riuscire a farsi accettare la sceneggiatura che ha intenzione di trasformare in immagini, una ragazza accusata di aver perso il velo in automobile, una studentessa che sarebbe arrivata al liceo accompagnata in motocicletta da un ragazzo, una donna cui hanno sequestrato il cane, un altro colloquio in cui si deve dimostrare di conoscere a menadito il Corano, i due registi – Khatami si è trasferito in Canada, in modo da poter lavorare con maggiore tranquillità, mentre Asgari è purtroppo bloccato in Iran con il passaporto invalidato dalle autorità locali, e gli è vietato girare film – costruiscono una dozzina di dialoghi tra il quotidiano, il tragico, e il surreale, cercando e in parte riuscendo a far emergere il grottesco dal reale, senza bisogno di ricorrere a chissà quale artificio. Quel che ne viene fuori è ovviamente uno spaccato impietoso di una società chiusa nei propri schemi sociali e mentali, e sempre meno in grado di rispondere alle esigenze di una parte consistente della cittadinanza.

Se l’intento è lodevole, e l’interpretazione del cast è sempre rimarchevole, la scelta estetica operata dai cineasti solleva in realtà qualche dubbio. I dodici versetti terrestri sono tutti girate in piano sequenza, ricorrendo a una inquadratura fissa che riprende solo ed esclusivamente le “vittime”, vale a dire le persone accusate di qualcosa o che devono comunque dimostrare la propria rettitudine – come ad esempio conoscere il testo sacro. Se il principio, come riportato fin da Cannes (il film era in concorso in Un certain regard), attorno al quale si sono mossi Asgari e Khatami è quello proprio della poesia farsi – e si torna sempre a Farrokhzad – che prevede che una persona si esprima in un verso e un’altra la segue facendo lo stesso nel verso successivo, andando dunque a creare una sorta di dialogo, Kafka a Teheran si presenta come un dialogo perennemente monco, visto che a una delle due parti in causa viene impedito mostrare il volto, e dunque dimostrarsi nonostante la propria turpitudine come “umana”. Se si può comprendere la volontà di lasciare fuori campo il sistema totalitario, con tutto ciò che comporta, è difficile non notare come la stragrande maggioranza dei colloquianti “cattivi” non rappresenti di certo l’élite del potere, ma solo chi lavora dietro una scrivania in un ufficio pubblico, che sia una preside o l’addetto a un canile. Non si sta dunque negando un volto agli artefici del sistema socio-economico-politico di Teheran, ma a chiunque a qualsiasi livello lavori con tale sistema. Una scelta senza dubbio forte, ma che lascia perplessi, perché si avverte il rischio da un lato di una negazione della carnalità umana del potere – che è invece ovviamente tale, e dalla quale non si può prescindere –, e dall’altro di una suddivisione all’interno della stessa classe sociale tra automaticamente “buoni” e automaticamente “cattivi” solo a seconda della parte della scrivania davanti alla quale si è seduti. Volendo rimanere al riferimento tutto italiano a Kafka Josef K. è vittima di un sistema burocratizzato e privo di logica pragmatica, ma coloro che lo vanno a prelevare a casa hanno un volto, e lui stesso è un procuratore presso un istituto bancario, un pari apparente della casta giudiziaria. Se i dodici dialoghi intessuti da Asgari e Khatami non sono privi di brillantezza – tutt’altro – l’emersione di alcune formule retoriche e la suddetta scelta stilistica spingono Kafka a Teheran in direzione del pamphlet, di fatto paradossalmente depotenziandone la sua forza politica ed espressiva.

Info

Il trailer di Kafka a Teheran.

- Genere: drammatico, grottesco

- Titolo originale: Āyehā-ye zamini

- Paese/Anno: Iran, Lussemburgo | 2023

- Regia: Ali Asgari, Alireza Khatami

- Sceneggiatura: Ali Asgari, Alireza Khatami

- Fotografia: Adib Sobhani

- Montaggio: Ehsan Vaseghi

- Interpreti: Ardeshir Kazemi, Arghavan Shabani, Bahman Ark, Faezeh Rad, Farzin Mohades, Gouhar Kheir Andish, Hossein Soleymani, Majid Salehi, Sadaf Asgari, Servin Zabetiyan

- Produzione: Cynefilms, Seven Springs Pictures, Taat Films, Tell Tall Tales

- Distribuzione: Academy Two

- Durata: 77'

- Data di uscita: 05/10/2023

The Sun Will Rise

The Sun Will Rise Cannes 2023 annuncia il programma

Cannes 2023 annuncia il programma Leila e i suoi fratelli

Leila e i suoi fratelli Intervista ad Ali Asgari

Intervista ad Ali Asgari Radiograph of a Family

Radiograph of a Family Until Tomorrow

Until Tomorrow Zalava

Zalava