Le livre d’image

di Jean-Luc Godard

Le livre d’image è il ritorno a Cannes in concorso di Jean-Luc Godard a quattro anni di distanza da Adieu au langage. Una riflessione sul cinema/feticcio, sulle religioni del libro e sulla fede incrollabile – ma destinata al fallimento – nelle potenzialità dell’immagine. Un film che cerca nell’immagine la fine naturale, e che ragiona in modo anche autoironico sul cinema godardiano, sui suoi cliché, sulla sua sempre riottosa routine.

La morale e la parola

Ti ricordi ancora come allenavamo il nostro pensiero?

Il più delle volte siamo partiti da un sogno…

Ci siamo chiesti come nell’oscurità totale

potessero nascere in noi colori di una tale intensità

D’una voce morbida e debole

che diceva grandi cose

cose importanti, sorprendenti, profonde e giuste

Immagine e parola

Sembra un brutto sogno scritto in una notte tempestosa

Sotto gli occhi dell’Occidente

i paradisi perduti

La guerra è qui… [sinossi]

– Tell me something nice.

– Sure, what do you want to hear?

– Lie to me. Tell me all these years you’ve waited. Tell me.

– All those years I’ve waited.

– Tell me you’d a-died if I hadn’t come back.

– I woulda died if you hadn’t come back.

– Tell me you still love me like I love you.

– I still love you like you love me.

– Thanks. Thanks a lot.

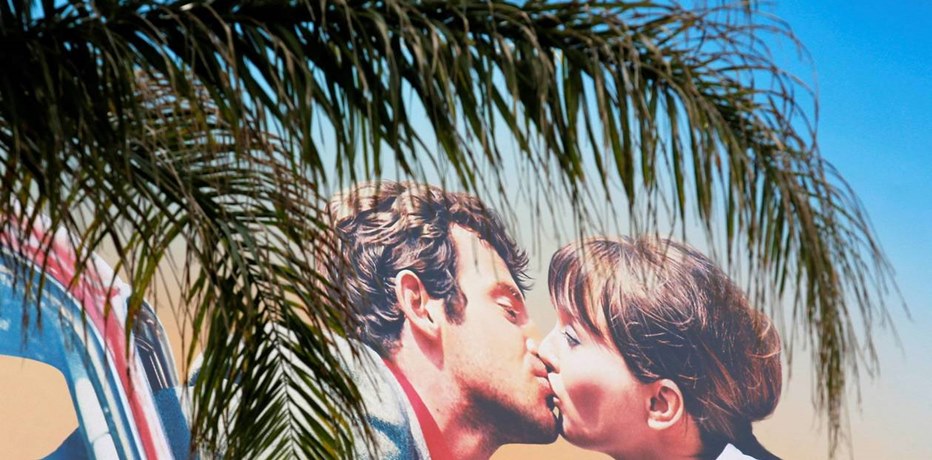

da Johnny Guitar di Nicholas Ray.

Per vedere Le livre d’image su Raiplay clicca a questo link.

Le livre d’image è composto da oltre cento anni di movimento, di spaesamento, di infinito ritorno a sé e su di sé. Il libro dell’immagine si contrappone, o forse no, alle religioni del libro, la triade ebraico-cristiana-musulmana che è il cuore dell’Europa, l’epicentro del confronto tra vecchio e non-più-nuovo mondo, il punto di contatto tra il medio oriente e l’occidente. L’immagine è un potere costituito, uno Stato con una costituzione redatta nei minimi dettagli; l’immagine contiene nella sua stessa composizione il contrario di sé: esiste l’atto di costruire una rappresentazione, e non ha nulla a che vedere con la rappresentazione in quanto tale. L’immagine che esisterà è già esistita, ha già spezzato cuori e costruito imperi, è stata già utilizzata come megafono di una propaganda o ha testimoniato gli orrori di una propaganda. Per questo Uomini di domenica e le immagini dei campi di sterminio possono andare a braccetto, possono convivere nella stessa linea morale e temporale. Per questo il cinema può essere flusso indistinto, creatura che si crea metro di pellicola dopo metro di pellicola. Una pellicola, come certificano due passaggi de Le livre d’image, che si srotola con lentezza, quasi incartapecorita ma forse per questo ancor più materiale, quasi carnale, seducente come l’imperdibile dialogo tra Joan Crawford e Sterling Hayden in Johnny Guitar che Godard ri-utilizza. Perché Le livre d’image è composto quasi interamente di found footage pescato nell’oceano della storia del cinema, dall’onnipresente L’Atalante, il cui gioco di sovrimpressioni viene dapprima rallentato in montaggio e poi bloccato, a Salò o le 120 giornate di Sodoma, e poi via tra ritorni al proprio vissuto e schegge di quel libro della fede composto da miliardi di frammenti d’immagine sparsi per il globo, trasformati in senso. Cinema.

Il faut que tu parles. La parola e l’immagine. La parola esiste prima dell’immagine ma può comporsi solo creando un’immagine. L’immagine esiste senza una parola che la definisca, ma trova senso solo quando ciò accade. Perché la parola da sola non è linguaggio. E per il linguaggio è stato già composto il de profundis. C’è già stato l’addio, quel saluto definitivo che Godard non riesce a dare all’immagine-senso, alla potenza del quadro definito, ridefinito, scomposto e ricomposto ogni volta, traumatico – nel senso tedesco di traum, “sogno”, già ferita in greco… – nel poter essere sezionato e rimosso. Spostato. Ricreato nel senso. L’immagine non è di per sé morale, come mostrano i video dell’Isis e come mostra la sarabanda del cinema già nato e quindi morto, ri-nato in infinita resurrezione acattolica e atea. La contrapposizione, di nuovo, alla fede nel libro, nel dogma della parola unica e impossibile da scomporre. Non esiste possibilità di ricreare la parola di Dio o del Profeta, ma si può maneggiare la parola del cinema perché essa è immagine, e quindi acefala, deportabile da un lato all’altro del montaggio, che non è mai definitivo. L’immagine non può essere morale perché “si fonda sempre con il crimine di Stato”. L’immagine è sempre maneggiata e gestita dal potere. L’immagine della fede, l’immagine del cinema, l’immagine della morale, l’immagine della democrazia, con Godard che cita Arthur Rimbaud (“Le drapeau va au paysage immonde, et notre patois étouffe le tambour…”). L’immagine che si ricicla, in quei remakes/rim(ak)es che è uno dei tanti, abituali giochi di parole che Godard utilizza nel corso del film. Giochi di parole e frasi che non vengono neanche sempre tradotti nel sottotitolo inglese – almeno nella versione vista sulla Croisette a Cannes, ma la scelta sembra ben precisa – perché ogni traduzione è tradimento, e ogni tradimento è creazione di una nuova immagine compiuta nel senso e alla quale sono attribuibili tempo e spazio delimitati, prima che qualcun altro scelga di utilizzarla in modo differente.

Uscito dalle secche del linguaggio, dalla prigione del complesso di suoni, gesti e movimenti che dà – dava, darà – vita al processo di comunicazione, l’ottantasettenne Godard si scontra direttamente con l’immagine, che è cinema quand’è in movimento ma lo è già nelll’atto di costruire un immaginario, nella pittura. In questo agone l’obiettivo è trovare la fine “naturale” dell’immagine, il suo termine. Una ricerca romantica e inevitabilmente destinata al fallimento – ma ogni romanticismo lo è, o no? –, ma che Godard affronta con uno spirito iconoclasta e anche autoironico, demitizzando anche alcuni suoi cliché come evidenzia il tossire che gli impedisce di terminare una frase. Nulla può più terminare, forse perché è terminato il linguaggio, e così le cesure possono essere solo brutali, scoordinate, nette e quindi violente (ma la violenza dell’immagine non è il negativo della violenza in forma e in atto?): Le livre d’image si compone di stacchi al nero improvvisi, che lasciano le frasi dei vari segmenti incompiute, irrealizzate, sospese. I suoni sono episodici, come il verso di un gallo che irrompe nella banda sonora a balzelli. Come un coito interrotto ogni sequenza viene depauperata del suo potere – dominante – di essere definitiva, conclusiva. Come vorrebbero essere le immagini dei fondamentalisti islamici, come vorrebbero essere le immagini storiche del passato, più o meno recente. Ma lo Stato è il conservatore dell’ordine, e non può concedersi termini reali. Lo Stato, l’immagine-potere, è eterno. La pellicola è deteriorabile, distruttibile, così teneramente incollata a sé per preservare ciò che ha impresso.

Il libro dell’immagine è un libro di potere depotenziato, traumatizzato, reciso sempre nel momento apicale. Il libro dell’immagine dovrebbe avere una sua fine naturale, ma non ce l’ha. Godard cerca di dissezionare il sistema, in una formulazione anarchica, attentando alle basi su cui si è sempre retto. Ma non può. Anche lui, alla fine, deve cedere. E scegliere il proprio finale. Si affida dunque alla sequenza del ballo ne Il piacere di Max Ophüls: il vecchio danza inebriato, spacciandosi per il giovane che non è (più), ma la sua età lo colpisce a tradimento e cade al suolo. La danza. Il crollo. L’unica (?) fine im-possibile.

Info

La scheda di Le livre d’image sul sito del Festival di Cannes.

- Genere: sperimentale

- Titolo originale: Le livre d’image

- Paese/Anno: Francia, Svizzera | 2018

- Regia: Jean-Luc Godard

- Sceneggiatura: Jean-Luc Godard

- Montaggio: Fabrice Aragno, Jean-Luc Godard, Jean-Paul Battaggia, Nicole Brenez

- Produzione: Casa Azul Films, Wild Bunch

- Durata: 85'

Cannes 2018 – Minuto per minuto

Cannes 2018 – Minuto per minuto Cannes 2018

Cannes 2018 Festival di Cannes 2018 – Presentazione

Festival di Cannes 2018 – Presentazione Bande à part

Bande à part Sympathy for the Devil

Sympathy for the Devil Charlotte et Véronique

Charlotte et Véronique Grandeur et décadence d’un petit commerce de cinéma

Grandeur et décadence d’un petit commerce de cinéma Il disprezzo

Il disprezzo Vento dell’est

Vento dell’est Aria

Aria I ponti di Sarajevo

I ponti di Sarajevo Adieu au langage

Adieu au langage Agente Lemmy Caution: missione Alphaville

Agente Lemmy Caution: missione Alphaville