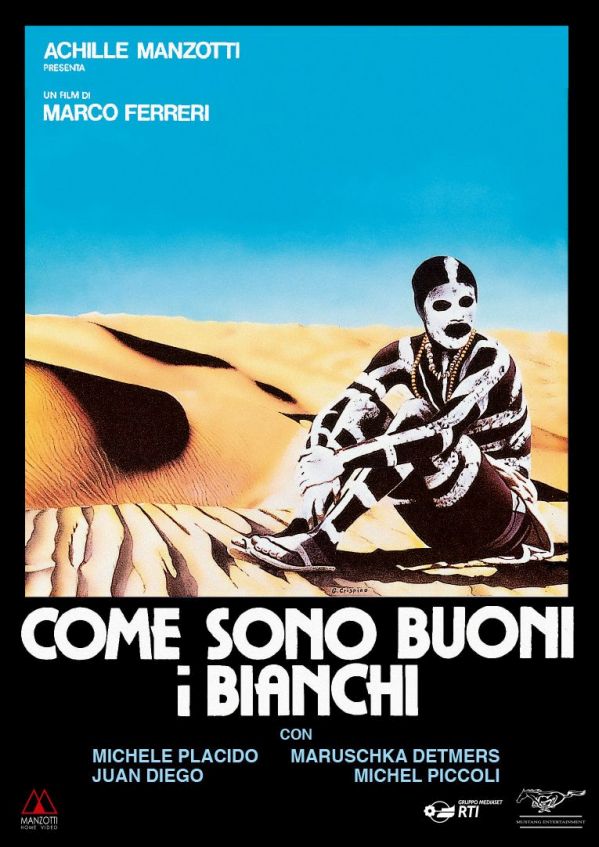

Come sono buoni i bianchi

di Marco Ferreri

L’ipocrisia dell’Occidente, i disastri dell’omologazione, la “vendetta naturale” dei poveri del mondo. Come sono buoni i bianchi di Marco Ferreri è una consueta zampata corrosiva in linea con le tendenze dell’autore, ma meno efficace che in altre occasioni. In dvd per Mustang e CG.

Una spedizione umanitaria internazionale parte alla volta del Sahel per portare beni di prima necessità alle popolazioni locali. Il viaggio si annuncia subito difficile, in buona parte perché i componenti della spedizione sono sprovveduti, o egoisti, completamente alieni a qualsiasi vero intento di solidarietà… [sinossi]

Da un lato, viste le recentissime notizie riguardo ai porti chiusi in Italia, niente cade più a fagiuolo di un bel recupero di Come sono buoni i bianchi (1988) di Marco Ferreri, tanto per rinfrescarsi la memoria su quanto l’Italia che adesso serra le porte allo straniero appartenga a un Occidente tragicamente coloniale nei confronti della parte povera del mondo. Dall’altro, riguardo a quest’opera minore del mai abbastanza rimpianto autore milanese si deve pure constatare che restano geniali l’idea di partenza e lo splendido titolo anfibologico, ma nell’insieme si tratta pure di una delle occasioni ferreriane più deboli, che annacqua fortemente il consueto spirito corrosivo e che soprattutto si affida a una sceneggiatura un po’ stanca e sfilacciata. La prima impressione è quella di un Ferreri più accessibile, non più autore di astrazioni e gelida ispirazione surreale, bensì ben disposto verso schemi narrativi più consolidati.

In luogo dell’acida allegoria, che resta comunque sullo sfondo come intenzione primaria, subentra una sua versione semplificata, che aderisce in primis alla definizione dei personaggi tramite un grottesco a pronta presa, eccessivo, isterico e spesso fuori giri. Così, in più momenti alla rigorosa allegoria subentra la pura satira, che non disdegna nemmeno qualche sbandamento verso la farsa, e molti dei personaggi non si fanno odiare (soltanto) perché immagini survoltate dell’egoismo occidentale, ma anche per i loro costanti sovratoni.

Come detto, l’idea di fondo resta buona. Narrando di una spedizione umanitaria internazionale in Nordafrica, che intende portare beni di prima necessità (pure un enorme carico di pomodori) agli abitanti del Sahel, Ferreri ripropone la sua costante destrutturazione e dissacrazione di falsi miti occidentali identificandoli stavolta nell’untuosa filantropia, nient’altro che il rovescio della medaglia di una società crassa ed egoista, occasione perfetta per farsi pubblicità, dare una bella ripulita alle proprie coscienze e continuare tuttavia a tenere un atteggiamento puramente coloniale nei confronti di popolazioni “altre”. La scelta dei personaggi di Ferreri e del suo fido sceneggiatore Rafael Azcona è fortemente ideologica: tra i componenti della spedizione praticamente nessuno è mosso da vero interesse per le sorti africane, tra madri in crisi esistenziale che identificano nella fuga nel deserto una possibilità di ritrovarsi, isterici capi-spedizione animati da profondo disprezzo verso l’altro, e varie altre cialtronerie. Più di ogni altra cosa, sembra premere a Ferreri la messa in evidenza di un macroscopico errore di valutazione del mondo occidentale. Accecato dal suo imperituro atteggiamento coloniale, all’Occidente sfugge che pure le culture “altre” non sono più ingenue come una volta (se mai lo sono state), e che la continua iniezione di omologazione condotta dall’Occidente sul Terzo Mondo può ritorcersi contro l’Occidente stesso. Così, ogni momento di difficoltà si risolve con uno scambio puramente capitalistico, e per uscire da una delle crisi maggiori non c’è bisogno di tirar fuori casse di pomodori, ma tornano più utili una radio e le pile elettriche. Del resto, fascinose principesse del deserto conoscono più che bene l’emisfero ricco del mondo, tanto da passare in Italia per dedicarsi alle sfilate di moda. Ci avete derubato della nostra cultura, ordunque nello scambio che ci avete insegnato vi dimostriamo che siamo più bravi e scaltri di voi.

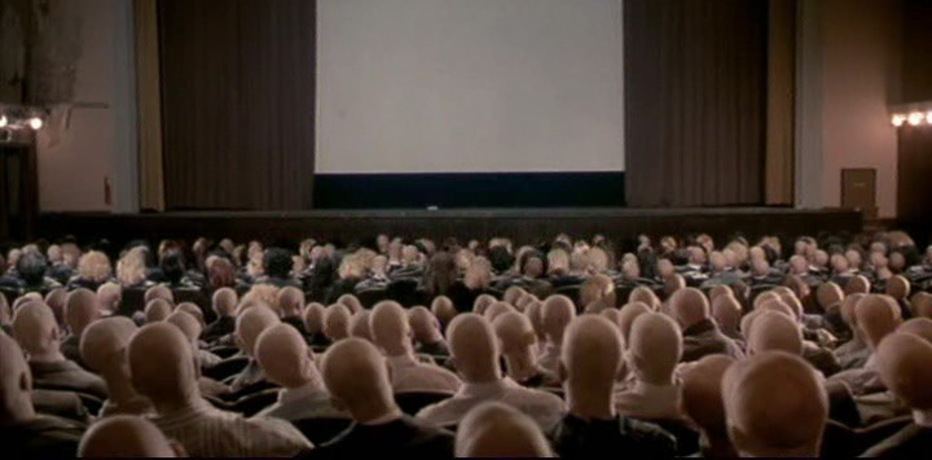

Il discorso di Ferreri e Azcona si svolge dunque con chiara intelligibilità e affidato al consueto acume di analisi e rovesciamento grottesco. Il finale mette in scena una sorta di “vendetta naturale”, in cui la fame che l’Occidente vorrebbe sanare trova sì soddisfazione, ma secondo i modi di una cultura ancestrale. I pomodori potete riportarveli a casa, a noi interessa altro. Di più: seguendo una linea fertile del cinema ferreriano, Come sono buoni i bianchi rimette in scena un’intera cultura ricca e crassa che divora se stessa. Affamando un’enorme parte di mondo, l’Occidente non fa altro che creare le premesse per la propria autodistruzione, innescata in modo decisivo dall’esportazione di un unico modello di vita e pensiero. In questo, il film si mostra perfettamente in linea con uno dei filoni più coerenti della riflessione ferreriana – il cannibalismo, reale e figurato, innerva numerose opere di Ferreri fin da Una storia moderna: l’ape regina (1963), al quale seguiranno La grande abbuffata (1973), L’ultima donna (1976), La carne (1991). In tal senso, a livello di progetto Come sono buoni i bianchi resta cinema ferreriano al cento per cento.

Tuttavia, potremmo dire paradossalmente che stavolta Ferreri allestisce un’opera “concettuale”, poiché l’ottimo progetto mentale non si concretizza in un film altrettanto coerente. Restano certo ottime pagine (l’incontro con la tribù dei “fantasmi” è forse la cosa migliore dell’intero racconto), ma più in generale Ferreri sembra adottare innanzitutto modalità espressive a lui un po’ estranee. Che sia gioco autoreferenziale o reale scivolone, fatto sta che la ripetuta tendenza alla “bella inquadratura”, sorretta a trasalimenti estetici nei confronti dello spettacolo del deserto, sembra pagare un tributo eccessivo a consolidate convenzioni di messinscena. In più, stavolta non gioca a favore di Ferreri l’orizzonte di coproduzione internazionale, responsabile di varie forzature e rimpolpata dalle presenze d’attori che vanno un po’ ognuno per conto suo. All’anodina Maruschka Detmers si affianca un Michele Placido senza infamia e senza lode, mentre il più stonato appare lo spagnolo Juan Diego, sopra le righe da inizio a fine e affidato a un doppiaggio macchiettistico spesso quasi incomprensibile. Ma ancor più infelice appare la pura e semplice scansione del racconto, che come si conviene agli schemi “on-the-road” assume una struttura episodica alternando però buone parentesi a intere sezioni stanche o esageratamente ridicole. I momenti di vuoto narrativo sono numerosi, così come il rapporto Placido-Detmers sembra voler ripercorrere linee ferreriane (la fine del maschio, l’inquietudine della femmina) ma quasi come uno stanco tributo a se stesso senza reale necessità narrativa. L’apparizione di Michel Piccoli è una folgorazione, ma lascia il tempo che trova portando un ulteriore contributo alla “sconfitta dell’Occidente” tramite la figura di un missionario sfiduciato nella sua opera di conversione. In ultima analisi non giova al film nemmeno la definizione dei personaggi nordafricani, alcuni ridotti a macchiette, mentre il commento musicale tradisce spesso un facile gusto anni Ottanta.

Così, Come sono buoni i bianchi si delinea paradossalmente come un buon film “in potenza”, che certo torna ancora a dire cose intelligenti sulla scorta di un consueto spirito acidulo e anarcoide, ma senza l’abituale capacità di colpire a fondo nelle contraddizioni contingenti e universali. Comunque, di lì a poco Marco Ferreri ricomincerà a ruggire come un tempo, sfornando qualche altro bel film in chiusura di carriera. La casa del sorriso (1990), Orso d’Oro al Festival di Berlino, La carne (1991), Diario di un vizio (1993) e pure Nitrato d’argento (1996) chiudono in grande spolvero una carriera di rara coerenza e indisponibilità al compromesso. Per cui Come sono buoni i bianchi non appartiene al consueto declino di un grande autore. Semplicemente è un’occasione meno felice. Capita, e non cambia una virgola nel percorso di Ferreri.

Curiosità

Come assistente alla regia è accreditato Radu Mihaileanu, futuro autore di Train de vie (1998) e Il concerto (2009).

Extra

Michele Placido ricorda Marco Ferreri, durata 13′ 22”.

Info

La scheda di Come sono buoni i bianchi sul sito di CG Entertainment.

- Genere: commedia, drammatico, grottesco

- Titolo originale: Come sono buoni i bianchi

- Paese/Anno: Francia, Italia, Spagna | 1988

- Regia: Marco Ferreri

- Sceneggiatura: Marco Ferreri, Rafael Azcona

- Fotografia: Ángel Luis Fernández

- Montaggio: Ruggero Mastroianni

- Interpreti: Alex Descas, Ben Taleb Moha, Carlos Del Val, Carlos Toledano, Cheik Doukouré, Evelyne Pieiller, Francisco Jones Ivina, Jean-François Stévenin, Juan Diego, Katoucha, Manolo Betancourt, Manuel Eurico Carballo, Marcelo García Flores, Marisa Tejada, Maruschka Detmers, Michel Piccoli, Michele Placido, Nicoletta Braschi, Pascal Nzonzi, Pedro Reyes, Sotigui Kouyaté

- Produzione: 23 Giugno, Caméra One, Gruppo Bema, Iberoamericana Films Internacional, J.M.S. Films, Reteitalia

- Distribuzione: CG Entertainment, Mustang

- Durata: 95'

Forest People

Forest People Lo squadrone bianco

Lo squadrone bianco Civiltà perduta

Civiltà perduta Luca Comerio, il reportage e la macchina da presa

Luca Comerio, il reportage e la macchina da presa Nitrato d’argento

Nitrato d’argento Abuna Messias

Abuna Messias