Profumo di tè

di Abderrahmane Sissako

In concorso alla Berlinale 2024 anche Black Tea (Profumo di tè) che segna il ritorno di Abderrahmane Sissako alla regia di un lungometraggio dopo dieci anni. Ambientato in una zona della Cina dove è presente una nutrita, e integrata, comunità africana, il film è una celebrazione colorata di incontri di culture lontane, non lesinando nell’utilizzare estetismi che però fanno trapelare una società patriarcale come base comune.

Lascia stare, è Africatown

Dopo aver detto di no il giorno del suo matrimonio, Aya lascia la Costa d’Avorio per una nuova vita nella vivace “Chocolate City” a Guangzhou, Cina. In questa enclave dove la diaspora africana incontra la cultura cinese, viene assunta in una boutique del tè di proprietà di Cai, un cinese. Nel segreto del retrobottega, Cai decide di iniziare Aya al gong fu cha, l’antica arte di preparare il tè. Il loro rapporto lentamente si trasforma in tenero amore. Ma perché la loro passione si basi sulla fiducia, devono affrontare il loro passato. [sinossi]

L’incontro di culture, l’importanza delle tradizioni anche come retaggio che ci si porta dietro in nuovi contesti, sono i temi che caratterizzano il cinema di Abderrahmane Sissako fin da Aspettando la felicità. Con il suo nuovo Black Tea (Profumo di tè), che segna il suo ritorno al lungometraggio dopo dieci anni, in concorso alla Berlinale 2024, sono centrali il contatto e la convivenza tra genti africane e cinesi. Buona parte del film è ambientata nella “Chocolate City” di Guangzhou, ovvero il quartiere africano nella terza città più popolosa della Cina, storica meta di approdo della diaspora del continente nero, come un’enclave di pelle scura, la più grande comunità africana in Asia, corrispettivo delle Chinatown fondate dai cinesi immigrati che hanno portato le lanterne rosse ovunque nel mondo. Sissako racconta un clima di perfetta integrazione, in apparenza, un melting pot etnico poliglotta, dove si passa a parlare da una lingua all’altra, dal mandarino al francese. Aya stessa si esprime perfettamente in cinese, non è chiaro come e dove l’abbia imparato così bene, ma questo aspetto riguarda la sospensione onirica su cui Sissako si vuole mantenere. Le immagini dei pesci rossi di vari colori, tra i quali ne spicca uno giallo, e poi dei koi, le carpe giapponesi, rappresentano questo coacervo multicolore.

Non ci sono tensioni etniche nel circondario dove è ambientato i film, che è un distretto commerciale dove ognuno pensa alla sua botteguccia, un negozio di valige, uno di tè, un parrucchiere e tanti bar e locali. Arriva anche un grossista di vestiti arabo per acquistare da un laboratorio tessile grosse partite tanto di niqab, il velo islamico tra i più castigati che lascia scoperti solo gli occhi (visto su un manichino nel negozio vicino a un maneki neko, il tipico portafortuna giapponese e cinese con il gatto che muove la zampa), quanto di mutandine sexy: da qui parte ogni genere di manufatto per ogni genere di cultura. In fondo la Chocolate City è un (non) luogo che si ripropone in tanti contesti, nei quartieri di immigrati delle città di tutto il mondo. Similmente alla digressione del film a Capo Verde, dove Cai si reca per incontrare una figlia, che rappresenta invece l’incontro, anche espresso come cultura musicale, tra Africa e Portogallo. La parte a Capo Verde si distingue per i tanti paesaggi, che nella parte cinese sono limitati alla scena nella piantagione del tè, scena invero molto stucchevole con quella farfalla che si contrappone alla formica delle scene del matrimonio in Costa d’Avorio. La Chocolate City del film è un groviglio di negozi, vetrine, luci della città, lanterne rosse che Sissako rende con una consistenza eterea, traslucida, ammantata dai riflessi delle vetrine che si incrociano e sovrappongono, che avvolge le figure eleganti, vestite di tessuti decorati e colorati, che si muovono in quegli spazi. Come in un film di Wong Kar-wai sospeso tra sete orientali e immagini fotograficamente evanescenti. Ancora la suggestione della dimensione forse onirica del film, racchiusa da un prologo e un epilogo in Costa d’Avorio.

Centrale in questo crocevia etnico la bevanda del tè, tra le più antiche e diffuse nel mondo, di provenienza cinese. La storia di Cai e Aya si scandisce con la tradizionale pratica del gong fu cha, mettere in infusione e servire il tè con una precisa gestualità rituale. Il titolo del film può alludere a diverse cose. Per tè nero si intende di solito quello prodotto da foglie ossidate, quello che si consuma in occidente, retaggio di una storia coloniale, proveniente da coltivazioni in India o Sri Lanka iniziate dai colonizzatori inglesi dopo la rottura dei rapporti con la Cina. Il tè che noi chiamiamo nero è consumato anche in Cina ma viene chiamato tè rosso, in riferimento al colore dell’infuso piuttosto che delle foglie. Una definizione quindi occidentale ma che qui richiama chiaramente il colore della pelle, della gente africana che consuma e acquista il tè nel negozio. Ma tutta la costruzione del film, così impregnata di filosofia orientale crolla in quel finale in cui Cai nasconde Aya alla visita della sua famiglia ufficiale, con i genitori di sua moglie che si rivelano razzisti e sciovinisti. Il calligrafismo di cui è impregnato Profumo di tè si rivela come l’edulcorazione di un’ulteriore società patriarcale.

Info

Profumo di tè sul sito della Berlinale.

- Genere: drammatico, sentimentale

- Titolo originale: Black Tea

- Paese/Anno: Costa d'Avorio, Francia, Lussemburgo, Mauritania, Taiwan | 2024

- Regia: Abderrahmane Sissako

- Sceneggiatura: Abderrahmane Sissako, Kessen Tall

- Fotografia: Aymerick Pilarski

- Montaggio: Nadia Ben Rachid

- Interpreti: Chang Han, Michael Chang, Nina Mélo, Wu Ke-xi

- Colonna sonora: Armand Amar

- Produzione: Archipel 35, Arte France Cinéma, Cinéfrance, Dune Vision, Gaumont, House on Fire, Red Lion, Wassakara Productions

- Distribuzione: Academy Two

- Durata: 111'

Berlinale 2024

Berlinale 2024 Berlinale 2024 – Presentazione

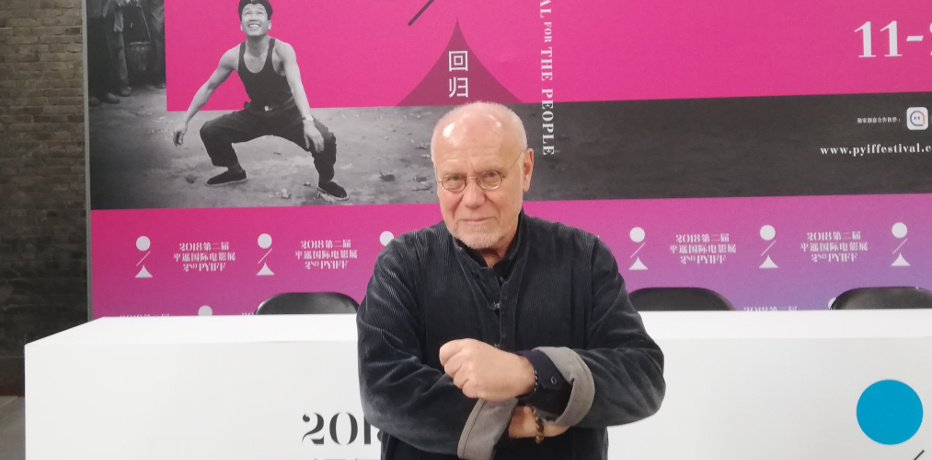

Berlinale 2024 – Presentazione Intervista a Marco Müller

Intervista a Marco Müller Timbuktu

Timbuktu