Macbeth

di Joel Coen

Joel Coen, per la prima volta senza collaborare con il fratello Ethan, si lancia nella sfida di firmare una nuova trasposizione cinematografica del Macbeth. L’opera shakespeariana, però, sembra un testo sacro da recitare in modo rituale, senza cercare davvero di fornire una propria interpretazione; su questa rappresentazione quasi timorosa si adagia una messa in scena abbacinante, costruita sulle avanguardie storiche e quasi totalizzante, al punto da soffocare ancora di più la dialettica con la vicenda di Macbeth e la sua sete di potere.

L’inattacabilità del bianco e nero

Macbeth racconta la tragedia shakespeariana con protagonista il lord scozzese, convinto da un gruppo di streghe che diverrà il prossimo re del regno. La brama di potere e l’ambizione soprattutto della moglie, desiderosa di diventare regina di Scozia, lo porteranno a compiere crimini violenti, pur di vedere avverata la profezia. La coppia si spingerà fino all’assassinio politico, pur di ottenere avidamente ciò che vuole: successo, potere e denaro. Ma la loro si rivelerà solo una lenta discesa verso le fauci dell’inferno. [sinossi]

Nel corso degli anni è divenuta celeberrima la descrizione che Steven Spielberg fece in un’occasione di Akira Kurosawa, definito “the pictorial William Shakespeare of our time”. Una illustrazione che ha l’abbrivio senza dubbio nella triplice rilettura del Bardo per mano del grande cineasta giapponese (Trono di sangue è Macbeth, I cattivi dormono in pace una rivisitazione moderna di Amleto, e Ran un adattamento di Re Lear), ma che si allarga al senso stesso della rappresentazione per Kurosawa, e al ruolo da lui svolto nel linguaggio cinematografico, e nella sua storia novecentesca. Trono di sangue è la messa in scena per immagini in movimento più coraggiosa, perché tesa all’infedeltà, con il medioevo nipponico che prende il posto della Scozia, e allo stesso tempo in grado più di altre di comprendere in profondità il senso del testo originario: con lui impossibile non citare il Macbeth di Orson Welles, quello di Roman Polanski, e quello di Béla Tarr. L’opera di William Shakespeare, nel suo complesso, è divenuta nel corso dei secoli una sorta di breviario, un abbecedario del significato stesso di narrazione, il punto di partenza per comprendere l’ambiguità dell’umano ed essere coscienti di quali siano i modi più opportuni per rappresentarla. Per questo i suoi testi più rappresentativi, e in particolar modo le tragedie, riecheggiano da un lato all’altro del mondo, senza che nessuno pensi di tradire tali scritti, anche nell’ipotizzare le riscritture più selvagge, deliranti, all’apparenza impossibili. È la grandezza del canone shakespeariano, la sua intima e insondabile potenza, l’innata capacità di travalicare i secoli e di (r)esistere al di là del tempo. Di tutte le aggettivazioni legate a scrittori, poeti o romanzieri, shakespeariano è una delle poche a mostrare una rilevanza reale, e a cui è legittimo e “giusto” attribuire un valore filosofico e politico. Questo preambolo è essenziale per sgombrare il campo dall’idea che i dubbi legati alla visione di Macbeth di Joel Coen – che Apple Tv ha pensato di portare per un giorno in sala a Roma, Milano e Bologna – siano da attribuire alla “fedeltà” o meno al testo di partenza.

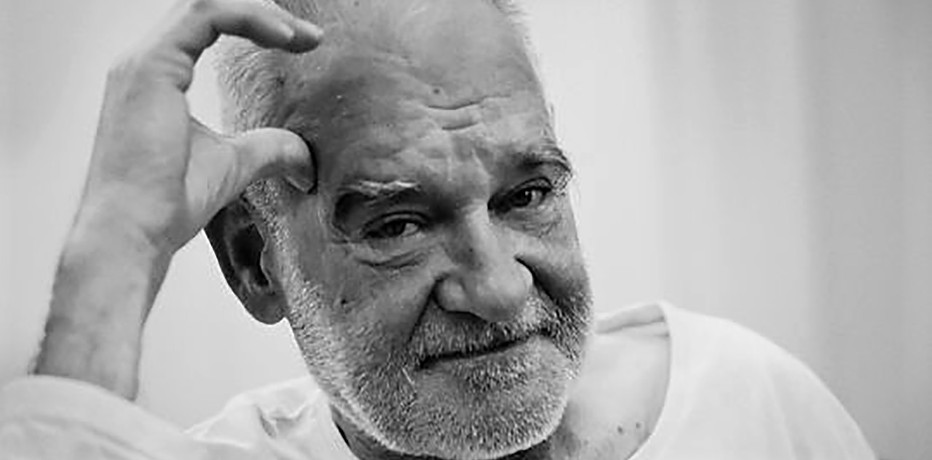

La stampa d’altro canto è andata fin da subito in brodo di giuggiole di fronte alla versione di Coen (qui “orfano” del fratello Ethan) della tragedia, l’ennesima di questi ultimi anni – dal 2006 a oggi, in tre lustri, si sono visti gli adattamenti di Geoffrey Wright, Justin Kurzel, e perfino Daniele Campea. Non che ci sia da stupirsi, perché la critica mondiale sembra sempre più vittima dello strapotere dell’immagine: di fronte a una messa in scena “inattaccabile” ci si sente obbligati a difendere l’opera tout court, quasi che la perfezione estetica sia strettamente connessa al senso di ciò che prende corpo sullo schermo. Uno slittamento di senso nell’interpretazione del cinema che subisce forse la facilità con cui l’immagine può essere ora utilizzata, sovrapposta ad altre nel mondo dei social network: il fotogramma vive oramai di vita propria, completamente slegato dal meccanismo complessivo di cui fa parte, acquista un senso a sé stante a volte perfino oppositivo a quello che rilascerebbe all’interno della stratificazione del film. L’impressione è che anche di fronte a Macbeth di Coen ci si sia lasciati sopraffare dallo strapotere dell’immagine, da quel bianco e nero abbacinante che passa in rassegna tutte le avanguardie storiche, dall’espressionismo al futurismo, fino alla metafisica dechirichiana, perdendo di vista l’insieme. Coen, coadiuvato dall’eccellente lavoro fotografico di Bruno Delbonnel – al terzo lavoro con il regista dopo Inside Llewyn Davis e The Ballad of Buster Scruggs –, fa dell’immagine il suo punto d’approdo, l’elemento unico e determinante. Rielabora così Dreyer, ma anche e soprattutto i già citati lavori di Welles, Kurosawa e Polanski, quasi che non fosse possibile riappropriarsi del testo senza ottenere il permesso dei maestri che lo hanno preceduto.

Un ossequio che non trova reali appigli, al punto che il testo diventa meccanico, un automatismo da dover replicare senza troppa convinzione, e che viene declamato da attori hollywoodiani con l’idea che il teatro sia qualcosa di nobile, senza però che sia ben chiaro né cosa né il perché. Così, perduta la profondità del testo – e la fissità priva di evoluzioni del protagonista incarnato da Denzel Washington è la deflagrazione principale di tutta questa problematica, ulteriormente rafforzata da una Frances McDormand in tutta evidenza fuori dalla parte – non si può che pretendere dall’immagine di farne le veci, agevolata anche dall’utilizzo copioso di una post-produzione invasiva nel suo voler ricreare la polvere del tempo, o meglio ancora l’artificio artigianale con il pieno utilizzo del marchingegno digitale. Così facendo, in questa finzione del tempo che non ha comprensione intima di cosa sia il Tempo, tutto viene levigato, reso superficiale, specchio limpido di un mondo che dovrebbe apparire turpe, obbrobrioso, impossibile da vedere. Anche l’intuizione migliore, forse l’unica reale, del film (vale a dire la scelta di far interpretare le tre streghe a un’unica attrice che lavora quasi esclusivamente sulla dinamica del proprio corpo – Kathryn Hunter), non può che disperdere il suo potenziale in questa prosa esasperata, ingigantita oltre le proprie possibilità da una produzione fin troppo esibita. Coen, quasi si sentisse inferiore rispetto al testo originale, lo ripete a pappagallo senza all’apparenza comprenderlo, in una lettura sacrale di Shakespeare, oggetto non di dialettica e dunque di politica dell’immagine e del racconto, ma icona sacra, soggetta dunque a una ritualizzazione cui non si può sfuggire.

ps. In Vogliamo vivere! Ernst Lubitsch costruisce una sequenza in cui il protagonista Josef Tura, fingendosi il prof. Siletsky (collaborazionista con i nazisti), si trova a colloquio con il colonnello della Gestapo Ehrhardt, chiamato amichevolmente “colonnello Concentrone”. Quando, parlando di Maria Tura, Tura/Siletsky afferma: «Suo marito è il grande, grande attore polacco Joseph Tura. Ne avrà inteso parlare», Ehrhardt risponde sibillino: «Ah sì… L’ho anche sentito recitare una volta, qui a Varsavia, prima della guerra. Trattava Shakespeare come noi la Polonia». Uno scambio di battute che torna alla mente durante la visione di Macbeth.

Info

Il trailer di Macbeth.

- Genere: drammatico, storico, thriller

- Titolo originale: The Tragedy of Macbeth

- Paese/Anno: USA | 2021

- Regia: Joel Coen

- Sceneggiatura: Joel Coen

- Fotografia: Bruno Delbonnel

- Montaggio: Joel Coen, Lucian Johnston

- Interpreti: Bertie Carvel, Brendan Gleeson, Brian Thompson, Corey Hawkins, Denzel Washington, Frances McDormand, Harry Melling, Kathryn Hunter, Miles Anderson, Ralph Ineson, Sean Patrick Thomas, Stephen Root

- Colonna sonora: Carter Burwell

- Produzione: A24, IAC Films

- Distribuzione: Apple TV+

- Durata: 105'

Barton Fink – È successo a Hollywood

Barton Fink – È successo a Hollywood Intervista a Béla Tarr

Intervista a Béla Tarr La ballata di Buster Scruggs

La ballata di Buster Scruggs Ave, Cesare!

Ave, Cesare! Il ponte delle spie

Il ponte delle spie Macbeth

Macbeth A proposito di Davis

A proposito di Davis Il Grinta

Il Grinta