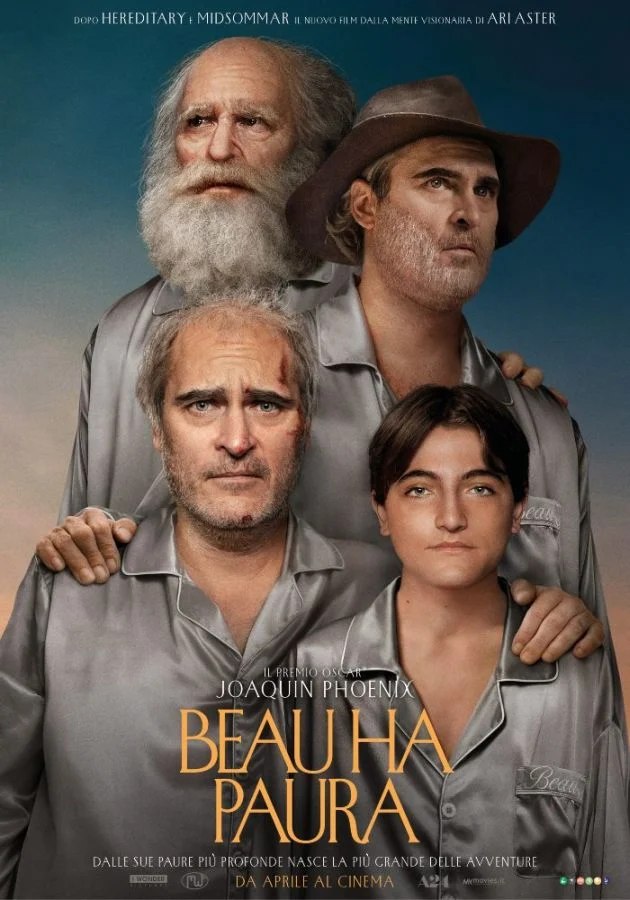

Beau ha paura

di Ari Aster

Beau ha paura da sempre, dal giorno della sua nascita. Ha paura di sé, del mondo esterno, di sua madre. Giunto al terzo lungometraggio Ari Aster tenta la via del racconto paranoico e del viaggio mentale, quasi cercasse di rintracciare le coordinate di Charlie Kaufman. Per farlo si affida allo sguardo eternamente sperduto di Joaquin Phoenix, che domina un film stancamente reiterativo, esondante, in parte vittima della sua stessa ambizione.

Disappointment Blvd.

Beau ha paura, nonostante sia un uomo adulto e viva da solo. Ami rinchiudersi nel suo appartamento lasciando fuori il mondo, ma è costretto ad affrontare un viaggio inatteso, e questo comporta una lunga serie di imprevisti che potrebbero essergli fatali. Come mai? Facile, perché Beau ha paura. [sinossi]

Disappointment Blvd., vale a dire Viale del disappunto, o Viale della delusione. Questo era uno dei titoli a cui aveva pensato Ari Aster durante la lavorazione del suo terzo lungometraggio da regista, prima di virare su Beau Is Afraid, tradotto letteralmente in Italia con Beau ha paura; se la scelta fosse stata differente il giovane regista statunitense avrebbe (involontariamente?) aperto il fianco a un’ironia fin troppo facile. Disappunto è in effetti ciò che si è configurato sul volto di molti spettatori al termine della proiezione stampa del film prima dell’uscita nelle sale. Un disappunto che si è mosso in direzione della delusione per chi aveva posto maggiori aspettative su Aster, in particolar modo dopo Midsommar, coraggioso e stratificato folk-horror che abbandonava la rassicurante terra americana per immergersi nella wilderness scandinava, quella del nord Europa dove i miti nascono nelle fredde foreste. Si aggira per una foresta, in un tratto non indifferente del film, anche Beau, uomo di mezza età che vive attonito, con lo sguardo terrorizzato da tutto, perfino da se stesso. Quel Disappointment Blvd. poi ricacciato nei recessi della mente avrebbe apertamente giocato anche col cinema, e col suo mito, richiamando il capolavoro wilderiano a cui in qualche modo – un po’ forzoso – ci si può aggrappare nel discorso su un uomo rinchiuso a tripla mandata nella sua mente, nella fagocitosi di sé e delle sue ossessioni/paure: Beau ovviamente non come Joe Gillis/William Holden, ma semmai come l’immensa Norma Desmond che Gloria Swanson contribuì a rendere immortale. Anche Beau non si perita di sgranare gli occhi ai limiti del possibile, anche se manca nel suo sguardo la lucentezza della follia annientante dell’attrice che è pronta a convocare DeMille per avere finalmente l’agognato primo piano. Anzi, Beau trascorrerebbe volentieri la sua intera esistenza nello squallido appartamento metropolitano in cui vive da solo, spaventato alla sola idea di attraversare la strada. Beau ha paura, tutto qui, e ce l’ha da quando è nato, forse a causa del fatto che è rotolato a terra subito dopo il parto, prima ancora di iniziare a piangere. Beau ha paura, e Ari Aster nel primo segmento del film riesce a rendere questo sperdimento di fronte a ciò che esiste in modo netto, chiaro, ricorrendo all’esasperazione degli elementi e alla saturazione del quadro. Un crescendo che si muove in modo ciclico per arrivare al punto di ebollizione, al momento in cui lo schema non può far altro che rompersi. Beau ha paura anche di sua madre, forse addirittura soprattutto di sua madre: si sente in colpa perché lei perse l’amato marito proprio nel secondo della fecondazione, come se il padre fosse stato un fuco e niente più. Si sente in colpa, Beau, e ora che si avvicina l’anniversario della morte del padre e dunque il suo ritorno per un paio di giorni dalla madre, l’ebollizione si fa sempre più prossima.

Aster ha parlato in più occasioni del film, arrivando ad accostarlo a una versione “jewish” di The Lord of the Rings di J.R.R. Tolkien, in cui il viaggio verso Monte Fato si tramuta in un angoscioso ritorno a casa, con la madre nel ruolo dell’occhio di Sauron. Una visione affascinante, che di nuovo sembra ritrovarsi negli occhioni sperduti di Joaquin Phoenix, che forse possono ricondurre idealmente a quelli di Elijah Wood nel celebre adattamento che Peter Jackson firmò del capolavoro letterario. Al di là di tutto questo è difficile non rintracciare nelle avventure picaresche di Beau i crismi dell’odissea, di quel vagare di pericolo in pericolo alla ricerca della fine del viaggio, che è però anche fine di un momento della vita, e del suo stesso senso. Aster sembra a tratti voler trovare un punto di congiunzione tra gli immoti movimenti della mente narrati da Charlie Kaufman e il surreal-grottesco di matrice fiabesca che impresse su pellicola Tim Burton all’epoca di Big Fish: in questo senso il punto nodale dell’intero film potrebbe essere la rappresentazione teatrale nel bosco, dove il meta-racconto psichico kaufmaniano si tinge delle timbriche del fantastico “sudista” burtoniano, con tanto di divagazione animata. L’affastellamento visivo di chiara derivazione allucinogena, che è il marchio distintivo di gran parte del film, sta già però logorando lo sguardo dello spettatore. Aster è un affabulatore, lavora di addizione senza mai cercare il bandolo della matassa ma preferendo continuare sulla strada, verso un’altra disavventura, verso un’altra angoscia: se questo ritmo ossessivo rispecchia in effetti lo stato mentale del suo protagonista, Beau ha paura si tramuta poco per volta in un bolero sfiatato, stanco, inutilmente reiterato. Più Beau procede sulla personale “yellow brick road” psichiatrica meno lo spettatore è invogliato a seguirlo, visto che il percorso è fin troppo chiaro e determinato. In effetti il caos che sembra promettere il film in quell’incipit esagitato ma ancora anarcoide, perché prevede l’ignoto, l’esterno-da-sé, progressivamente si riduce a un corpo a corpo – o meglio, mente a mente – tra Beau e la memoria della propria infanzia.

Se è vero che i migliori crimini sono quelli domestici, come insegnava Alfred Hitchcock, così com’è vero che anche i precedenti lavori di Aster (il già citato Midsommar e prima ancora Hereditary) concentravano la loro attenzione sul concetto di famiglia, Beau ha paura riduce tutto l’incarnato di una deriva psicopatologica al rapporto madre-figlio, all’assenza del padre, alla paura del coito e dunque della maturazione umana oltre che sessuale. Quando appare chiara che questa sia la definizione finale del percorso del personaggio – che non ha d’altro canto nessun modo di essere sviluppato, nonostante le tre ore di film, visto che Aster rappresenta tutti i personaggi come pure funzioni, prive dunque di una reale identità: per questo uno dei personaggi può morire irrigidendosi di colpo, come fosse solo una bambola – ci si rende anche conto di come l’architettura visionaria altro non era se non un puro artificio privo di reale stratificazione, l’orpello con cui cercare di sedurre il pubblico, e niente più. Mentre nei precedenti film Aster aveva dovuto in ogni caso confrontarsi con il “genere”, utilizzandone i codici della rappresentazione e dunque muovendosi – pur in piena libertà creativa – all’interno di uno schema che ne definiva i contorni, qui l’essere stato lasciato completamente a briglia sciolta rileva in modo evidente il gigantismo nell’ambizione del cineasta, con tutti i rischi che ciò comporta. Non è forse casuale che Beau soffra di orchite, perché ogni elemento in Beau ha paura appare ingigantito, sovradimensionato, roboante senza che vi sia una forte idea da portare avanti. Ci si muove per non rimanere immobili, null’altro. Tutto è accettabile, in questo gioco, e dunque nulla riveste un ruolo di particolare valore, anche perché l’impressione è che Aster prenda molto sul serio il suo racconto. Gli avrebbe forse giovato una produzione un po’ meno condiscendente, in grado di metterlo in difficoltà sottoponendogli i giusti interrogativi sul film. Ma questa è mera speculazione. Alla fine della corsa, tra una bevuta di vernice, un ragno violino in faccia, e il ricordo di un amore adolescente in crociera, resta solo il fatto che Beau ha paura, ma solo lui. Nessun altro ha paura, nessuno spettatore probabilmente teme né per sé né per Beau. Il bolero procede ininterrotto, ma è sempre più stanco, sempre più sfocato, sempre meno interessante. Nell’ipotetica sfida tra i tre giovani virgulti della produzione (para) hollywoodiana che si sono fatti le ossa con gli horror – Aster, Jordan Peele, Robert Eggers – colui che aveva raggiunto l’apice artistico è anche colui che si produce nel tonfo più imprevedibile. Capita, sul viale del disappunto.

Info

Beau ha paura, il trailer.

- Genere: drammatico, grottesco, surreale

- Titolo originale: Beau Is Afraid

- Paese/Anno: USA | 2023

- Regia: Ari Aster

- Sceneggiatura: Ari Aster

- Fotografia: Pawel Pogorzelski

- Montaggio: Lucian Johnston

- Interpreti: Amy Ryan, Armen Nahapetian, Bill Hader, Denis Ménochet, Hayley Squires, Joaquin Phoenix, Julia Antonelli, Julian Richings, Kylie Rogers, Michael Gandolfini, Mike Taylor, Nathan Lane, Parker Posey, Patti LuPone, Richard Kind, Stephen McKinley Henderson, Théodore Pellerin, Zoe Lister-Jones

- Colonna sonora: Bobby Krlic

- Produzione: A24, Square Peg

- Distribuzione: I Wonder Pictures

- Durata: 179'

- Data di uscita: 27/04/2023

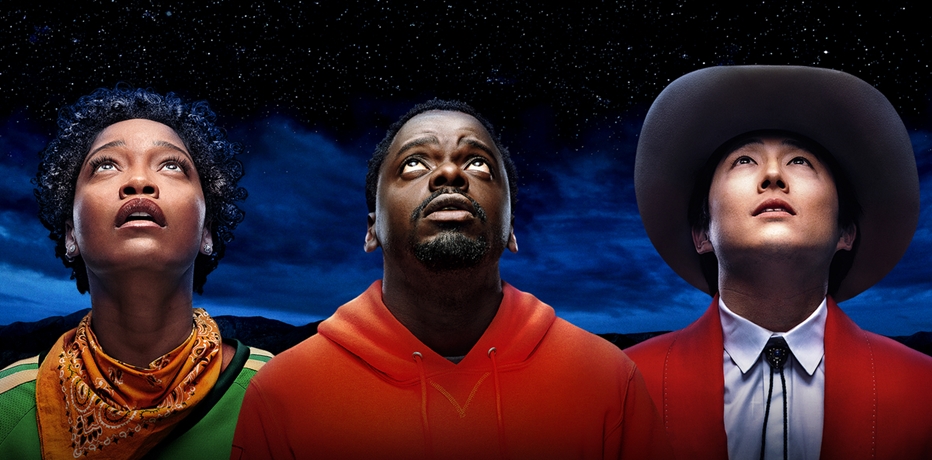

Nope

Nope The Northman

The Northman Midsommar – Il villaggio dei dannati

Midsommar – Il villaggio dei dannati The Lighthouse

The Lighthouse Noi

Noi Hereditary – Le radici del male

Hereditary – Le radici del male Scappa – Get Out

Scappa – Get Out The Witch

The Witch Anomalisa

Anomalisa Synecdoche, New York

Synecdoche, New York