Intervista a Massimo Gaudioso

Il racconto dei racconti di Garrone, il prossimo esordio in solitaria come regista, l’exploit quasi vent’anni fa con Il caricatore, la sceneggiatura del nuovo film di Verdone, lo stato delle cose nella commedia italiana. Di questo e di altro ancora abbiamo parlato con lo sceneggiatore e regista Massimo Gaudioso.

Partirei proprio da Il racconto dei racconti di Matteo Garrone, con cui lavori dal 2000, dai tempi di Estate romana. Rispetto ai suoi precedenti film, il lavoro di scrittura è stato lo stesso?

Massimo Gaudioso: No, perché per Il racconto dei racconti siamo partiti da un testo di fiabe, che ci ha portato a compiere un movimento contrario rispetto a quello che facciamo di solito. Normalmente infatti partiamo dalla realtà per andare verso la fiaba, stavolta siamo partiti dalle fiabe di Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile e abbiamo cercato di renderle verosimili, di umanizzare i personaggi.

Di solito come lavorate?

Massimo Gaudioso: A Matteo piace molto circondarsi di tante persone che arrivano e dicono la loro. Ciascuno può dare un contributo a quello che si sta scrivendo. Per esempio, se dobbiamo raccontare il personaggio di un muratore, chiamiamo dei muratori che ci raccontano il loro vissuto. Perciò registriamo, poi sbobiniamo e ci appuntiamo le cose che ci sono piaciute, peschiamo gli aneddoti adatti alla storia che stiamo scrivendo e vediamo come inserirli. Io sto sempre al computer, sono un po’ il “ragioniere” della situazione, raccolgo il materiale che altri ci portano, faccio da memoria storica del film. E poi porto tutta quella che è la mia conoscenza del cinema facendo degli esempi, dicendo: si potrebbe fare così o così, pensando a un certo film oppure a un altro. E anche sul set spesso accade la stessa cosa. I set di Matteo sono molto aperti, lui accoglie tutte le idee che arrivano, da quelle dell’operatore fino a quelle del… camionista. Se il camionista ha una intuizione giusta, lui l’ascolta. Più in generale, Matteo ogni volta vuole riazzerare tutto e fare come se si trovasse sempre a lavorare al suo primo film. Perché il senso del suo lavoro è questo: imparare qualcosa facendola. E questa volta voleva fare un horror. Poi è capitato che Gianluigi Toccafondo [animatore e illustratore, che è stato aiuto-regista di Garrone sul set di Gomorra, n.d.r.] aveva realizzato dei disegni ispirati a Lo cunto de li cunti; Matteo li ha visti, gli sono piaciuti, ha letto le fiabe di Basile, poi le ha fatte leggere a me e quindi le abbiamo condivise con Ugo Chiti, con cui lavoriamo dai tempi de L’imbalsamatore. Così, grazie a questo testo alla fine siamo arrivati a scrivere una specie di fantasy, con delle incursioni nell’horror.

Come avete lavorato nella prima fase di scrittura?

Massimo Gaudioso: Alla fase d’ideazione sì è aggiunto Edoardo Albinati, che era esperto di tutto quello che riguarda la mitologia. Poi abbiamo selezionato le fiabe che ci piacevano di più e quindi, come del resto era successo anche con Gomorra, abbiamo cominciato a fare delle scalette per verificare quanto ogni singola fiaba tenesse a livello di racconto. In questo modo controlli se i personaggi funzionano, t’interroghi su quale potrebbe essere il punto di vista o il protagonista, capisci se c’è un tema e un senso nella storia che vuoi raccontare. Lo cunto de li cunti è molto surreale, pieno di ellissi, di passaggi di tempo, di cose assurde. Le fiabe di Basile, pubblicate per la prima volta nel Seicento, hanno le caratteristiche di molte fiabe popolari della tradizione orale, cioè sono sconnesse, hanno delle risoluzioni surreali, tutto è possibile e tutto è inverosimile, ma tu non ti chiedi perché, non ha importanza, le cose succedono e non c’è una spiegazione. In un film non può andare così, i personaggi devono vivere, devono avere un’anima, una carne. Per questo dovevamo cercare dei protagonisti che ci facessero entrare dentro la vicenda che si raccontava e che ci facessero credere alle cose che si sarebbero viste.

La struttura narrativa è abbastanza complessa, perché avete scelto tre fiabe di Basile (La cerva fatata, La pulce e La vecchia scorticata) che nel film procedono l’una affianco all’altra, quasi senza intrecciarsi.

Massimo Gaudioso: Sì, di nuovo il meccanismo narrativo se vuoi è lo stesso di Gomorra. Lì però c’era un contesto immediatamente riconoscibile, che era Napoli e la criminalità, qui invece bisognava raccontare ex novo questo mondo magico. In Gomorra le storie erano cinque e anche lì procedevano attraverso delle ellissi e dei salti. In realtà avevamo scritto anche una sesta storia che doveva servire da collante, ma Matteo non l’ha voluta nemmeno girare perché diceva: voglio che lo spettatore si perda guardando il film. Ne Il racconto dei racconti invece c’è una sorta di cornice per le tre vicende, all’inizio e alla fine, quando tutti i personaggi sono in scena contemporaneamente. Ma è solo un momento, un accenno, ed è stata tra l’altro una cosa suggerita dai co-produttori che pensavano fosse meglio avere un trait d’union. Secondo me però era meglio prima perché a quel punto, come spettatore, sei portato a trarre delle conseguenze e a pensare che, allora, questi tre regni – in cui si svolge ciascuna delle tre storie – siano vicini, siano in qualche modo comunicanti. Non intrecciandole per niente, invece, così come era nella prima stesura della sceneggiatura, questa domanda nemmeno te la facevi. All’inizio infatti avevamo deciso che sarebbe stata la famiglia dei circensi [interpretati, tra gli altri, da Alba Rohrwacher e da Massimo Ceccherini, n.d.r.] a collegare i racconti. Loro dovevano apparire in ciascuno dei tre segmenti, svolgendo quindi un essenziale ruolo narrativo. Ma poi questa cosa è sfumata un po’. Comunque, ad ogni modo, per tornare alla complessità del racconto, è evidente che Matteo non voleva girare un blockbuster classico. Quando si è deciso di fare questo adattamento da Basile, richiamandoci all’immaginario fantasy-horror, sapevo perfettamente che Matteo l’avrebbe declinato alla sua maniera, in modo del tutto personale. Lui ha uno stile molto visivo, che evita sempre le convenzioni. E, in modo naturale, tende a spezzare il racconto, a dilatarlo, lavorando per l’appunto sulle immagini e sul loro potere di suggestione.

Cosa vi ha portato a scegliere proprio quelle tre fiabe?

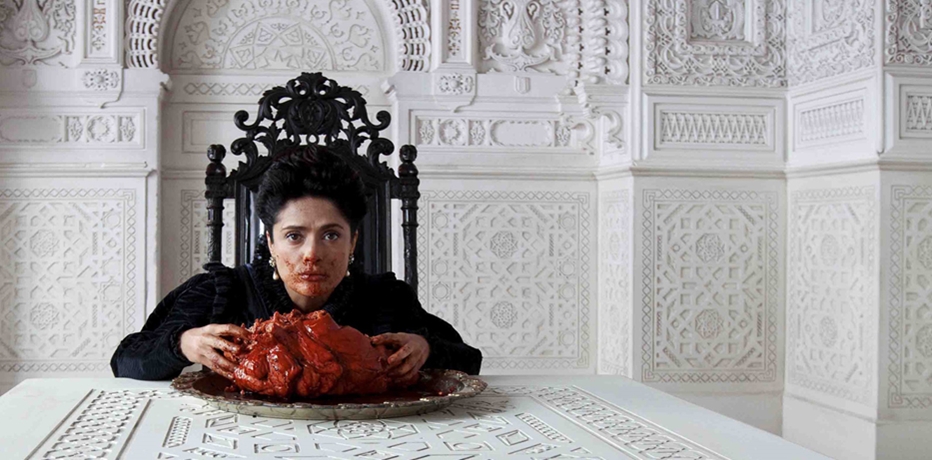

Massimo Gaudioso: All’inizio ne avevamo scelte sette-otto, che erano quelle che ci piacevano di più perché erano tutte guidate da sentimenti forti e in qualche modo universali come succede sempre nel cinema di Matteo, vale a dire che i protagonisti dei suoi film sono normalmente spinti da un desiderio tale da portarli fino alle estreme conseguenze. Quando è arrivato il momento di analizzare più in dettaglio le fiabe, sempre tramite le scalette già fatte, ci siamo resi conto che tra quelle selezionate, alcune creavano dei problemi riguardo al tema e al punto di vista che in alcune storie non erano chiari. Così, alcune le abbiamo scartate per questo motivo. Per prima invece abbiamo scelto La vecchia scorticata, perché lì ci era stato subito chiaro chi fosse il protagonista, cioè le due vecchie sorelle, e anche il tema. Scorrendo poi le scalette de La pulce e La cerva fatata, ci siamo accorti che, anche se nella prima il protagonista era il padre che alleva e nutre la pulce e nella seconda i protagonisti erano i due ragazzi, i personaggi che ci sembravano più interessanti erano altri: la figlia del re, ne La pulce, che era al centro della scena solo a partire da metà racconto, e la regina [interpretata nel film da Salma Hayek, n.d.r.], ne La cerva fatata, che era il personaggio che dava l’azione alla storia, ma poi scompariva, per riapparire soltanto alla fine. Noi volevamo che diventassero loro le protagoniste perché ci sembrava che incarnassero le tematiche più universali. E, guarda caso, erano due personaggi femminili. Per farle diventare protagoniste era soltanto necessario cambiare un po’ di cose… A quel punto abbiamo capito di aver trovato la chiave giusta, il minimo comune denominatore del film, perché le protagoniste diventavano tre donne, di tre età diverse, ciascuna con un differente – e molto riconoscibile – desiderio. Cosa c’è infatti – in riferimento a La cerva fatata – di più forte dell’amore di una madre? Di una donna che desidera diventare madre e che, per arrivare a questo, è disposta a sacrificare tutto? È una figura che diventa immediatamente tragica. Nella seconda storia, La pulce, ci siamo concentrati su questa ragazza che vuole emanciparsi, realizzare i suoi sogni, sposarsi, diventare adulta e, che a sua volta, deve affrontare una serie di ostacoli per arrivare a questo risultato. Tornando alla terza, invece, La vecchia scorticata, ci siamo interrogati su quale delle due sorelle fosse la più interessante. E la scelta è caduta immediatamente su quella che resta a casa e non su quella che brama dalla voglia di diventare giovane e va al castello. Il desiderio della vecchietta rimasta sola è quello di tornare a vivere con la sorella che l’ha abbandonata e l’ha lasciata sola. E per arrivarci, per ricongiungersi a lei, è disposta a umiliarsi, persino a “scorticarsi”. Quindi, il lavoro che abbiamo fatto è stato questo.

È già stato chiesto, ma non posso esimermi dal riproporre questa domanda: come mai avete scelto di non lavorare sul dialetto usato da Basile, puntando invece sulla lingua inglese?

Massimo Gaudioso: Basta dare un’occhiata al modo in cui è scritto Lo cunto de li cunti per capire che era impossibile usare quel dialetto lì, quel napoletano del Seicento. Anzi, ti dirò di più, non è propriamente napoletano, siamo piuttosto dalle parti dell’avellinese, cioè si tratta di un dialetto campano di campagna, io stesso che sono napoletano faccio fatica a leggerlo. Negli anni Settanta Roberto De Simone aveva fatto un meraviglioso lavoro con La gatta cenerentola, che è un’altra delle fiabe di Basile, e all’epoca lo vidi. Ma il suo era uno spettacolo teatrale, basato sulla lingua barocca, dove c’erano anche delle canzoni, e quindi in quel caso lo specifico era la lingua. Lo specifico filmico invece è l’immagine, la concatenazione delle immagini attraverso le azioni. Basterebbe capire questo…Ma, a proposito di questo inappropriato richiamo alla verità filologica, e al fatto che in pochi tra quelli che muovono certi appunti si sono documentati veramente su Basile, mi viene in mente che, durante la conferenza stampa a Roma, qualcuno è venuto da me per lamentarsi e mi ha detto: avete tolto il sesso che c’è in Basile. Ma quando mai! Ma l’aveva letto Basile? Non c’è mai sesso esplicito in Basile, anzi lui, in quei momenti o è molto ironico e paradossale oppure nella maggior parte dei casi è sbrigativo, fa sempre delle ellissi.

Certo, però, quello che può preoccupare, è la prospettiva, cioè la possibile “internazionalizzazione” del cinema di Garrone, che anzi è sempre stato attento alla “carnalità” dei luoghi, alla specificità delle location. Il rischio insomma di tendere a quel tipo di cinema “sradicato”, senza più confini geografici, che è caratteristico dell’ultimo cinema di Tornatore o di Salvatores.

Massimo Gaudioso: No, assolutamente. Questo rischio non c’è con Matteo. È chiaro che per Il racconto dei racconti ci abbiamo ragionato a lungo. Matteo ha anche incontrato Beppe Barra che ha recitato proprio ne La gatta Cenerentola di De Simone e che da allora continua a fare Basile. Barra è strepitoso perché fa il racconto orale di queste fiabe, proprio come nel libro dove ogni fiaba è raccontata da una “narratrice” proveniente dal popolo. Ma – a parte quello che ho già detto, e cioè che noi dovevamo fare un film e non un racconto orale- chi altro lo può fare? Solo Beppe, forse pochissimi altri. Perciò, anche se avessimo voluto – ma non volevamo – e mancando gli attori adatti, non si sarebbe potuto usare il napoletano originale, quantomeno in fase di presa diretta. Certo, si sarebbero potuti ridoppiare gli attori, come succedeva nel cinema italiano del passato, ma ormai non si fa più così e non è una cosa che appartiene allo stile di Matteo. Quindi avremmo dovuto “volgarizzare” quel dialetto, renderlo più comprensibile, più borghese, tradendo ancora di più Basile. Avremmo dovuto fare comunque un’opera di adattamento. E, nel momento in cui decidi di adattare, se si parla in italiano o in inglese, che differenza fa? Anzi, se cerco una lingua universale, oggi vado a prendere proprio l’inglese. Questo perché quello che ci interessava di più erano gli intrecci e le atmosfere di Basile. Insomma, secondo me, è stata una scelta assolutamente giusta. Poi, ovviamente, c’è stata la necessità di prendere degli attori che avessero un richiamo, come Vincent Cassel o Salma Hayek. Ma questa necessità c’è sempre stata nel cinema, non è nulla di nuovo. Mi sembra abbastanza normale farlo. Come Paolo Sorrentino che, adesso, in Youth chiama Michael Caine e Harvey Keitel, perché si trova nel contesto di una produzione internazionale. E allora gli si chiede: perché non hai chiamato Servillo? La risposta è che non lo poteva fare.

Però poi fa truccare Michael Caine come se fosse Servillo.

Massimo Gaudioso: E quello secondo me è un buon segno, nel senso che così Paolo cerca di non tradire il suo mondo. E credo che Matteo abbia fatto la stessa cosa. Tra l’altro, abbiamo cercato di rispettare il tipo di linguaggio delle fiabe. In Basile i personaggi usano, nel parlare, molte metafore. Ad esempio il personaggio di Cassel quando parla dell’amore usa un linguaggio poetico e fiorito, quando parla del suo desiderio lo descrive facendo ricorso a metafore e a similitudini molto barocche. Cassel mi è piaciuto molto ma, tra tutti gli attori, la figlia del re nel racconto de La pulce è quella che mi è piaciuta di più. Lei si chiama Bebe Cave ed è straordinaria. Ha quegli occhi particolari, tondi e luminosi, non è bella, ma è buffa… è fantastica. Invece, per la parte della vecchia che torna giovane ne La vecchia scorticata, Matteo voleva la sorella di Cate Blanchett in Blue Jasmine, Sally Hawkins. Matteo l’aveva conosciuta a Londra e diceva che era perfetta perché poteva fare sia la vecchia, truccandola, sia la giovane che sposa il re. Lei è un’attrice strepitosa, magari non bella, ma può risultare molto attraente. Solo che alla fine purtroppo ha dovuto rifiutare perché impegnata su un altro set.

Vista la tua natura di cinefilo, mi sembra inevitabile parlare un po’ dei riferimenti a cui avete pensato. A me a tratti è venuto in mente I nibelunghi di Fritz Lang, ma forse solo perché l’abbiamo riscoperto di recente grazie a Le giornate del cinema muto. In particolare pensavo alla sequenza del drago.

Massimo Gaudioso: In realtà no, non c’è stato questo riferimento. Per il mostro mi ricordo che prima ancora di cominciare a scrivere, quando Matteo si nutriva di film horror, uno dei suoi primissimi riferimenti è stato The Host di Bong Joon-ho. E sempre all’inizio, quando era ancora affascinato dall’horror, pensava a film come Audition di Takashi Miike e anche ad altri horror giapponesi, che lo affascinavano molto per le atmosfere sospese che riescono a costruire. Poi, nel momento in cui abbiamo davvero cominciato il lavoro, Matteo ha scoperto Mario Bava e se n’è innamorato, da La maschera del demonio, a tutti gli altri. Quindi si è guardato soprattutto a Il labirinto del fauno di Guillermo Del Toro, che tra l’altro è anche in giuria a Cannes (perciò Matteo non vuole mai citarlo…). I riferimenti perciò vengono da un certo tipo di fantasy, quello in cui si riconosce anche una manualità artigianale dell’effetto speciale. Comunque il film preferito di Matteo, che cita sempre e adora da anni, è I racconti della luna pallida d’agosto di Kenji Mizoguchi. E stavolta l’intenzione era di andare in quella direzione. Un fantasy quindi con atmosfere rarefatte, con del mistero, della magia che però ha una carne, è materica. Insomma, per Il racconto dei racconti, i riferimenti sono stati tantissimi, così come ci sono tanti sottotesti, ogni immagine rimanda a qualcos’altro, perché Matteo ci ha messo dentro la sua grande passione per la pittura. E anche ogni singola storia aveva un’enorme forza, tanto che forse potevano persino reggere singolarmente, perché in effetti mancano delle cose e un po’ ci è dispiaciuto. Ad esempio per l’episodio de La pulce, quando la ragazza si ritrova nella tana dell’orco, Matteo è stato costretto a sacrificarne una parte. Nel momento in cui lei arrivava nella grotta, trovava ossa umane, pezzi di gambe, che erano molto impressionanti. E poi, distesa, con la pelle grinzosa come quella di un elefante, c’era anche la vecchia madre dell’orco. Matteo era riuscito a trovare un altro gigante che potesse interpretare questo ruolo della madre e aveva anche fatto il provino per trasformarlo in una donna ed era fantastico. Però, siccome questo uomo enorme aveva una grave malattia, non è stato possibile farlo venire dalla Repubblica Ceca all’Italia. Costava troppo e quindi si è dovuto togliere il personaggio della madre, che era molto bello. Perché in questo modo l’orco si umanizzava, aveva una mamma anziana e malata e costringeva tra l’altro la ragazza a pulire e lavare la vecchia. Le dava anche da mangiare… Il personaggio dell’orco diventava fragile e dolce, finivi per empatizzare ancora di più con lui.

Mi viene in mente il film di Tobe Hooper, Non aprite quella porta, dove c’è la famiglia di mostri, tra cui anche il nonno che riprende vita a contatto con il sangue. Una famiglia che viene descritta in modo molto patetico.

Massimo Gaudioso: Sì, assolutamente! Non aprite quella porta gliel’ho fatto vedere a Matteo proprio a proposito di questo rapporto familiare tra l’orco e sua madre. Gli è piaciuto moltissimo e gli sono piaciute molto proprio le scene in famiglia tra mostri, l’atmosfera di tensione che c’era e le loro facce in quella luce iperreale.

E Il trono di spade, cui ha fatto riferimento Garrone durante la conferenza stampa a Roma?

Massimo Gaudioso: Beh, è andata così, che avevamo già sceneggiato un episodio e mezzo, quando qualcuno, mi sembra Brando De Sica, ci ha detto: guardate che c’è una serie che si chiama Il trono di spade. Siccome io, Ugo Chiti, Matteo ed Edoardo Albinati siamo tutti profani di serie televisive, in un primo momento siamo rimasti completamente spiazzati. Poi ci siamo andati a vedere la prima puntata. E Matteo all’inizio era preoccupatissimo, perché diceva: no, l’hanno già fatto! Lì c’è la sensualità, l’alto e il basso, il miserabile, l’orco, la giovane vergine, un certo modo di scegliere le location. Insomma, non ci ha ispirato, ci ha anzi un po’ spaventato, però alla fine abbiamo fatto una cosa molto diversa. E ti dirò di più. Il fantasy che va per la maggiore, Tolkien, Il signore degli anelli, oppure Harry Potter… Questa roba qui io non la sopporto proprio. Non riesco a seguire le storie. È un tipo di fantasy con delle assurde complicazioni narrative. Perciò, se Matteo avesse voluto fare una cosa del genere, ma non lo voleva, non lo sapeva e non lo poteva fare, mi sarebbe proprio dispiaciuto. Non era nelle sue intenzioni per fortuna.

E poi, per chiudere il discorso su Il racconto dei racconti, c’è anche il film di Francesco Rosi, C’era una volta (1967), sempre ispirato a Basile…

Massimo Gaudioso: Sì, ma quello di Rosi mi sembra proprio un esperimento che non è andato bene. Lì si decise di fare un miscuglio delle fiabe di Basile in un unico racconto ed è stato fatto in modo molto forzato. Non funziona proprio, secondo me.

Torniamo indietro, vale a dire a Il caricatore, il tuo esordio, scritto diretto e interpretato insieme a Fabio Nunziata e ad Eugenio Cappuccio. Rivisto oggi, sembra passata una vita e non poco meno di vent’anni. Sembra passata una vita cinematograficamente parlando, perché c’è uno stile liberissimo e personale che non si vede più nel cinema italiano – e in particolare negli esordi. Adesso gli esordi sono più rigidi, limitati, meno ambiziosi, forse meno spensierati anche. Ne Il caricatore c’è invece una struttura narrativa ellittica, ci sono tanti giochi linguistici. E poi c’è il caricatore per l’appunto, la macchina da presa, la pellicola, un feticismo del mezzo che oggi – di fronte al digitale – sembra lontanissimo.

Massimo Gaudioso: Questo film è nato da una frustrazione che era la nostra, di tre persone diventate grandi – io soprattutto – senza essere riusciti a realizzare il sogno di fare cinema. Nel 1993 io, Fabio Nunziata ed Eugenio Cappuccio ci eravamo riuniti per fare qualcosa, qualsiasi cosa. Eugenio aveva un Super-VHS, uno di quegli strumenti ancora col cavo. E in quel periodo c’era un fermento, spuntavano festival come funghi, spesso dedicati a cortometraggi, perché si facevano sempre più corti. Era insomma un momento di grande visibilità per questo mezzo. Mi sembrava quindi arrivata finalmente l’opportunità per fare qualcosa senza dovere andare in giro con dei fogliettini con i soggetti dai produttori, perché all’epoca c’era una grandissima distanza tra chi voleva fare un film e non aveva conoscenze e il mondo dei produttori. Sembrava utopistico girare un lungometraggio, perché per comprare pellicola ci volevano dei soldi, per affittare una cinepresa di volevano altri soldi, e via dicendo. Sembrava tutto molto difficile. Poi ogni volta che capitava di scrivere una cosa, visto che non si trovava nessuno disposto a sostenerla, quella cosa nel giro di qualche mese diventava vecchia, morta, perciò più la rileggevi, più provavi disgusto e rifiuto verso quel che avevi partorito solo poco tempo prima. Tutto nasceva da questa frustrazione, dalla voglia di fare direttamente, senza passare per i produttori. E quindi, spinti da questo fermento dei corti, ci siamo detti: facciamo qualcosa. E abbiamo fatto un corto che si chiamava L’intruso, realizzato usando il Super-VHS di Eugenio, a casa sua. Una storia che c’eravamo inventati da girare in un giorno e che ci siamo divertiti molto a realizzare. Poi a quel punto ci siamo detti: facciamone altri. Solo che non ci venivano in mente delle idee abbastanza forti, finché una notte mi ricordo di aver sognato proprio il cortometraggio che sarebbe diventato Il caricatore, basato su questo fallimento delle aspirazioni registiche e sul desiderio di girare su pellicola. Quindi l’ho raccontato a Fabio e a Eugenio e decidemmo di girarlo. Ci investimmo un milione a testa, comprammo pellicola in bianco e nero perché costava meno e anche perché, a parte il riferimento ironico e nemmeno tanto implicito al neorealismo italiano presente nell’idea stessa della storia (e nelle musiche), volevamo fare un film legato al cinema dei pionieri e delle nouvelle vague e perciò ci sembrava giusto che non fosse a colori. Girammo un sabato e una domenica e avevamo solo quattro caricatori di pellicola, quindi avevamo a disposizione quarantaquattro minuti in tutto. Questa necessità ha finito per influenzare lo stile del corto perché, dovendo girare con pochi mezzi e in poco tempo, ci siamo fatti venire delle idee ed è andata bene… cioè, insomma, non subito. Il cortometraggio infatti lo vide Moretti che lo stroncò. E per me fu una delusione terribile perché Moretti era il mio faro, il mio punto di riferimento. Essere bocciati dal proprio mito è quanto di peggio possa accadere. Da Io sono un autarchico in poi, per me lui era sempre stato motivo di ispirazione. Io sono un autarchico in particolare è stato l’unico film che allora, nel deserto che c’era nel cinema italiano e nella sua mancanza di rinnovamento, raccontava qualcosa di molto personale, in modo diverso, ed in modo molto cinematografico. E noi avevamo la stessa voglia. Voglia di fare cinema e di farlo utilizzando tutto il nostro sapere. Perché, comunque, Fabio Nunziata ed Eugenio Cappuccio venivano dal Centro Sperimentale. Eugenio tra l’altro aveva fatto l’assistente alla regia di Fellini. Mentre io ero il classico autodidatta, super-cinefilo, che però aveva nella testa tantissime cose da voler raccontare e anche un’idea di cinema. Quindi questa è stata l’occasione per buttarsi e per fare tutto quello che desideravamo fare. E fu davvero molto dura.

In effetti, ora che lo dici, c’è qualche possibile somiglianza tra Io sono un autarchico e Il caricatore, proprio come impostazione, come “autarchia” produttiva.

Massimo Gaudioso: Però lui disse che non andava. Era ancora il corto de Il caricatore ed era impensabile in quel momento di farlo diventare un lungo, come successe dopo. Quindi mandammo comunque il corto ad Arcipelago, dove vincemmo tutto: premio del pubblico, premio della giuria, ecc. Questo ci diede coraggio e lo presentammo anche a Locarno, e anche lì – dove c’erano tanti film italiani, con produzioni molto più grandi della nostra – vincemmo tutto. E c’era Marco Müller che era direttore del festival, c’era Daniele Segre che presiedeva la giuria dei cortometraggi e ci fecero tantissimi complimenti, dicendo che erano anni che non vedevano un film così in un sistema cinematografico come il nostro, così stagnante. E questi complimenti ci diedero altro coraggio finché riuscimmo a coinvolgere Gianluca Arcopinto e fu proprio lui che ci disse: ma perché non lo fate diventare un lungo? Siccome Fabio Nunziata aveva montato l’anno prima il film d’esordio di Pappi Corsicato, Libera (1993), anche quello nato da un corto e poi diventato un lungo composto di tre episodi, ci dicemmo che potevamo provarci. E la storia in effetti si poteva allargare. Ma invece di ampliarlo, decidemmo di aggiungere: nel senso che fino alla scena in cui termina la bobina e si va sulla dissolvenza in bianco, siamo ancora nel corto, ma da lì in poi parte il lungo, che abbiamo immaginato rispondendo a una semplice domanda: cosa potrebbe succedere a quei tre disgraziati dopo che è finito il famoso caricatore? Ci siamo divertiti moltissimo a farlo, anche perché tutto quello che scrivevamo era legato a quel che ci capitava in quei giorni, anche se comunque veniva tutto reinventato. In seguito Il caricatore venne visto come un film molto realistico, ma invece era completamente surreale. E ci avevamo messo dentro tutto il nostro sapere. Io ad esempio ero molto appassionato del cinema muto, così come delle varie nouvelle vague, quella francese, inglese, cecoslovacca. Per dirne una, credo che i jump-cut non si vedessero da anni, se non da decenni in Italia. Poi c’è da dire che, contemporaneamente a Il caricatore, uscì in sala Tutti giù per terra (1997) di Davide Ferrario, dove però c’era un abuso di jump-cut, comunque… Insomma, avevamo messo nel film tutta una serie di cose che volevamo sperimentare, che ci piacevano, di cinema che avevamo visto, da Bergman a Totò. E, lo dico immodestamente, quel film contiene talmente tante cose a livello di linguaggio che, quando ancora adesso qualcuno cerca di sperimentare, mi sembra una roba vecchissima e superata. Proprio perché c’era già in quel nostro film. È una sorta di nemesi: vengono da me un sacco di persone che, pensando di farmi un piacere, mi fanno vedere dei film, dei cortometraggi, dove ci sono tutti questi giochini che trovo tremendamente invecchiati.

Ma poi con Moretti hai avuto modo di riparlare di questa cosa?

Massimo Gaudioso: Sì, anche perché con il lungometraggio de Il caricatore vincemmo di nuovo a Locarno, e quindi si era molto incuriosito. E poi Arcopinto ci teneva a fargli vedere il lungo. Allora lo vide, aveva un’agendina in cui prendeva degli appunti mentre assisteva al film. E alla fine disse: una commedia, per essere riuscita, deve contenere almeno quindici gag che funzionano mentre io qui ne ho contate solo undici. Perciò, secondo lui, era un numero insufficiente per poter raggiungere un certo standard di divertimento. Era quindi la seconda volta che ci bocciava. E io di nuovo ero profondamente avvilito, nonostante il successo che stava avendo il film. Insomma, c’era questa macchia. Poi portammo Il caricatore anche al Festival di Torino, era il 1996, e ce lo misero fuori concorso, perché – scoprimmo dopo – che Moretti spinse perché entrassero in concorso il film di Betta Lodoli, La venere di Willendorf, e quello di Matteo Garrone, Terra di mezzo, – ed è tra l’altro così che ho conosciuto Matteo. Ma la prima di Il caricatore a Torino fu pazzesca, un successo clamoroso, con la gente che diceva: ma questa è una roba che non s’è mai vista in Italia! Quindi noi eravamo felicissimi e orgogliosi; in più, Alberto Barbera e Gianni Rondolino vennero a dirci: guardate, ci dispiace, abbiamo sbagliato, avremmo dovuto mettere questo film in concorso. E poi venne fuori che Moretti gli aveva consigliato quei due film. Perciò quello fu il terzo smacco che subimmo da lui. Alla fine, l’estate dopo, ci diede al Nuovo Sacher il premio come miglior film. Ma il premio era riservato alla produzione, cioè ad Arcopinto e non a noi… Sembrava una maledizione! [ride]

E quindi quando poi hai cominciato a lavorare con Garrone, Moretti che diceva?

Massimo Gaudioso: No, in realtà devo dire che lui mi adora e io pure. Credo insomma di piacergli. Mi chiama tra l’altro “l’uomo più imbarazzato del mondo”. Ma questo perché in realtà io sono imbarazzato nei suoi confronti, mi mette soggezione. È stato proprio lui che mi ha fatto decidere di fare cinema. Quando vidi per la prima volta Io sono un autarchico, pensai: ecco, questo è quello che si può fare e che non riusciamo a fare. In Italia il cinema – negli anni Ottanta, nei primi anni Novanta – era una cosa terribile, una situazione in cui c’erano tantissime velleità ed anche potenzialità volendo, ma allo stesso tempo c’era una distanza enorme tra i maestri, quelli che c’erano rimasti, e gli altri.

Quindi, secondo te, era peggio di adesso?

Massimo Gaudioso: Sì, molto peggio.

Dici come distanza, ma come qualità cinematografica? Perché, comunque, checché se ne dica, negli anni Novanta ad esempio avete esordito voi, ha esordito Garrone, hanno esordito Ciprì e Maresco, è emersa tutta la scuola napoletana. Dal 1992 al ’96, ’97, è stata probabilmente una stagione di grande esordi, una stagione vitale.

Massimo Gaudioso: Sì, è vero. Ma è successo perché si veniva da una situazione talmente stagnante che c’era tantissima voglia di fare qualcosa di diverso e davanti a te c’era il deserto. Secondo me in quegli anni lì è stato molto importante l’impulso al rinnovamento dato proprio dall’emergere dei cortometraggi. Infatti, fare un film di un’ora e mezza con le pellicole e tutto quanto sembrava un’impresa impossibile, invece realizzare un film di un quarto d’ora cominciava ad essere più fattibile. Oggi è molto più facile, intanto da un punto di vista tecnologico. Se penso alle condizioni in cui noi abbiamo cominciato e quello che hanno a disposizione i ragazzi di oggi. Ora si può fare un film con l’Iphone…

Però non ci sono esordi degni di nota, a parte rarissime eccezioni. E non c’è nessuno che riesca a fare un bel film con l’Iphone anche se è vero, che potenzialmente si può fare, si potrebbe fare.

Massimo Gaudioso: Sì, certo, c’è un’inflazione di immagini che è difficilmente gestibile. È più complesso muoversi in questo proliferare visivo. Mi ricordo di un’intervista a Herzog che lessi, dove lui diceva che cercava di costruire delle immagini nuove e diverse, ma era sempre più difficile. Mah, forse è vero che a voi sembra più difficile, ma a me sembra facilissimo. Hai una distribuzione che è internet. Il film, non solo lo puoi girare con pochissimi mezzi, ma poi lo puoi anche mettere in rete su youtube, su vimeo. Certo, non vai in sala, ma chi è che prima andava in sala? Perché prima tu magari riuscivi a fare un film, ma non veniva distribuito e rimaneva invisibile. Invece oggi, come potenzialità, puoi fare quello che vuoi senza spendere una lira. Poi, certo, per fare un film migliore, hai bisogno lo stesso di più mezzi. Però comunque la qualità potenziale dell’immagine è eccellente. Per fare un esempio, il mio Iphone ha sicuramente una definizione e una resa senza dubbio superiore a quella del Super-VHS con cui abbiamo girato il nostro primo corto.

Tornando invece a Garrone, vi siete perciò conosciuti a Torino?

Massimo Gaudioso: Sì, tra l’altro Il caricatore lo vide anche il papà di Matteo, Nico Garrone, che è stato un grande critico teatrale, ed era entusiasta. Io avevo visto il corto di Matteo al Nuovo Sacher, Silhouette, e mi era piaciuto molto, poi avevo visto il lungo, Terra di mezzo per l’appunto, anch’esso diviso in tre episodi, come Libera di Corsicato, e mi era piaciuto meno. Silhouette era l’episodio delle prostitute nigeriane e mi era sembrato il più bello. Comunque, parlando con Matteo a Torino, durante il festival, ci rendemmo conto di avere un comune sentire rispetto al cinema, proprio in relazione al modo di farlo, al modo in cui produrre e realizzare i film. Avevamo lo stesso approccio e rimanemmo un’intera notte a parlare, raccontandoci a vicenda le rispettive esperienze sui set dei nostri primi film. Il percorso che avevamo fatto era più o meno lo stesso, sia pure con stili molto diversi. E un po’ di mesi dopo accadde che l’Atac di Roma aveva deciso di fare una serie di cortometraggi dedicati al 19, che era questo tram mitico che attraversava tutta la città. L’idea era di fare tre cortometraggi per raccontare com’è bello andare in tram. Chiamarono me, Fabio Nunziata ed Eugenio Cappuccio per fare un corto, Matteo per farne un altro e un’altra persona per girare il terzo corto, ma non ricordo bene chi, mi pare Roberta Torre. Tutti comunque registi nati con il mondo dei cortometraggi. Senonché, una settimana prima di cominciare a girare, dissero a Matteo che non c’erano più soldi e quindi potevamo girare solo noi. E, visto che il budget a disposizione diminuiva di giorno in giorno, a un certo punto Eugenio decise di sfilarsi perché venivamo pagati troppo poco. Io avevo preso un raccontino di Massimo Bontempelli che era un autore che mi piaceva molto all’epoca e avevo proposto a Fabio di incentrare il corto su questo. Perciò quando Matteo venne fatto fuori io gli proposi di lavorare insieme a questo corto. Io feci l’attore, Matteo l’operatore, Fabio il montaggio.

Però quella terza persona rimase completamente fuori.

Massimo Gaudioso: Eh, già. Non ricordo chi fosse. Comunque girammo questo corto in una mezza giornata, con pochissima pellicola, si intitola Il caso di forza maggiore [qui il link per vedere il film su youtube, n.d.r.]. La storia di uno che aveva un appuntamento con un amico, aveva l’urgenza di arrivare, solo che poi si perdeva in tante altre cose e si dimenticava di scendere, cominciava a fare delle riflessioni. Poi, quando si accorgeva che il tram aveva superato la fermata, tornava indietro, ma di nuovo si dimenticava, ecc. Andammo avanti e indietro con il 19. Poi al Colosseo beccammo una manifestazione. Quindi scendemmo dal tram e Matteo cominciò a riprendere tutto quanto, ci mettemmo dentro qualunque cosa, però mantenendo questa esile struttura.

E tu eri anche l’attore principale?

Massimo Gaudioso: Sì.

Ma quindi all’epoca tu che volevi fare, da grande?

Massimo Gaudioso: Io volevo fare tutto…ecco, questo è un particolare molto importante. La Boccia Film, che era la casa di produzione che fondammo all’epoca di Il caricatore e che era dedicata a questa figura misconosciuta di regista italiano, Tanio Boccia, nasceva proprio per quel motivo: noi volevamo fare tutto, registi, attori, sceneggiatori, montatori, produttori, ecc. Pensavo che così dovesse essere il cinema. Fabio era un montatore, ma un montatore atipico, perché aveva la stessa mia idea di cinema. Eugenio pure, era uno che aveva fatto un film da solo, un film bellissimo, la cosa più bella che ha fatto, non mi ricordo il titolo, ma c’era la canzone Il mondo di Jimmy Fontana… Un film meraviglioso incentrato su un tizio che lavorava come assicuratore, Nardin, che veniva lasciato dalla fidanzata e aveva una crisi mistica. Una storia molto libera. Insomma, poi però questa idea di voler e dover fare tutto è passata…

E quindi sostanzialmente sei diventato sceneggiatore proprio con Garrone?

Massimo Gaudioso: Sì, però anche Matteo è così come eravamo noi, nel senso che non vuole stare dentro uno schema, una categoria. Anche lui è uno molto libero, non gli piacciono i professionisti. E infatti aveva chiamato uno come me che professionista non ero e mi disse: guarda io devo fare questo film, Estate romana, che inizierà il sette luglio. E quando me ne parlò eravamo a inizio giugno. Lui, per una serie di motivi, aveva già deciso quale sarebbe stato il primo giorno di riprese. L’idea era che protagonista del film dovesse essere Roma, impacchettata per il Giubileo; poi c’erano solo altri due elementi di base, due interpreti, che dovevano essere Salvatore Sansone, Sasà, il migliore amico di Matteo, e un’attrice che gli aveva presentato suo padre, Rossella Or, che aveva lavorato con Fellini ed era matta come un cavallo. E le iniziali riunioni di sceneggiatura le facemmo proprio con Rossella, per cercare di definire il suo personaggio. È andata a finire che la sceneggiatura non è mai stata scritta, abbiamo fatto solo dei punti, una scaletta, creato un percorso. Mi ricordo, ad esempio, che il filo conduttore era questa palla che aveva costruito il personaggio di Sasà a casa di Matteo, una specie di gigantesco mappamondo. E io identificai in quella palla il motore dell’azione, vale a dire che il suo scopo doveva essere quello di farla uscire di casa. E per farlo, infatti, ci volle un’impresa…

Avete buttato giù le pareti?

Massimo Gaudioso: No, mi sa che l’abbiamo fatta calare giù dalla finestra con delle corde.

Non è andata insomma come nel film di Buster Keaton, The Boat, con lui che costruisce la barca dentro la casa e poi deve buttare giù la casa per far uscire la barca?

Massimo Gaudioso: No, ma l’idea era esattamente quella là! L’idea di far uscire questo mondo da una casa. Io penso sempre in funzione di gag comiche, poi Matteo non è così, però insomma alla fine ci troviamo. In questo modo perciò è nata la collaborazione, che poi è andata avanti con reciproca soddisfazione.

E in Estate romana avete firmato la sceneggiatura insieme ad Attilio Caselli, mentre dal film successivo – L’imbalsamatore – c’è l’ingresso in fase di scrittura di Ugo Chiti.

Massimo Gaudioso: Sì, in realtà, Attilio Caselli era un amico di Matteo, con cui aveva cominciato a pensare il film. Anche se poi Attilio non ha mai partecipato alla scrittura, perché andò a vivere in Brasile proprio mentre stavamo lavorando. Cioè, ad un certo punto, scomparve proprio. Però Matteo, per amicizia, lo mise lo stesso. Poi, dopo, sono sempre arrivati degli altri sceneggiatori, ma proprio per questo, perché Matteo non mi vede esattamente come uno sceneggiatore tipico, classico. Sono più che altro un compagno di viaggio…

E quindi come funziona la fase di scrittura nei suoi film? Perché ad esempio, a volte, sono parecchi i nomi che risultano accreditati come sceneggiatori, un po’ come succedeva su certi grandi titoli del cinema italiano, in particolare degli anni Sessanta.

Massimo Gaudioso: Sì, per Reality eravamo in quattro, mentre per Gomorra ad esempio siamo stati in sei a firmare. Però proprio in Gomorra c’era Roberto Saviano che doveva firmare la sceneggiatura per contratto, ma è venuto solo un paio di volte alle riunioni, dicendoci: non è una cosa mia, fate voi. Perciò, inizialmente, doveva risultare solo come collaboratore alla sceneggiatura e lo stesso ruolo l’avrebbe avuto anche Gianni Di Gregorio, perché Gianni per la prima volta non avrebbe potuto seguire le riprese, visto che stava lavorando al suo esordio da regista, Pranzo di ferragosto. Quindi, come sceneggiatori effettivi c’eravamo io, Matteo, Ugo Chiti e Maurizio Braucci, che l’aveva portato Saviano. Però Ugo, che lui sì è un grandissimo sceneggiatore, veniva circa una volta alla settimana alle riunioni. Ma Ugo in tre ore faceva quello che noi facevamo in sette giorni. Perciò sostanzialmente eravamo in tre ad esserci sempre: io, Matteo e Maurizio Braucci. Poi, siccome per questioni produttive, hanno dovuto mettere come sceneggiatore anche Saviano, a quel punto è passato ad avere lo stesso ruolo anche Gianni Di Gregorio. Insomma, è stata una sorta di finta jam-session. Prima, per L’imbalsamatore, eravamo io, Matteo ed Ugo Chiti, vale a dire la formazione classica; per Primo amore Ugo non poteva e venne sostituito da Vitaliano Trevisan; in Reality c’eravamo io, Matteo, Ugo e Maurizio Braucci e, stavolta, ne Il racconto dei racconti, come abbiamo detto, c’eravamo sempre io, Matteo, Ugo e Edoardo Albinati.

E invece come è avvenuto l’ingresso di Ugo Chiti nel gruppo?

Massimo Gaudioso: Dopo aver fatto Estate romana, Matteo disse: facciamo un altro film, però stavolta facciamo un film vero! Cioè più strutturato. Voleva cominciare a fare dei film di genere. Ed era rimasto affascinato da questa storia dell’imbalsamatore, che tra l’altro io conoscevo benissimo. Infatti, nel mio periodo da aspirante cinematografaro che poi non ero diventato, avevo accumulato le cose che mi piacevano, articoli di giornale, foto, ecc. Quando perciò Matteo mi disse questa cosa, tirai fuori tutti gli articoli del Messaggero in cui si raccontava la storia dell’imbalsamatore. E lui mi disse: però abbiamo bisogno di un drammaturgo. Suo padre conosceva Ugo e glielo consigliò dicendo: secondo me è uno dei pochi veri drammaturghi in Italia. Cominciammo perciò a lavorare, un po’ lentamente. In particolare Ugo era disperato perché non conosceva il nostro metodo.

Ah sì? E quindi che succedeva?

Massimo Gaudioso: Eravamo molto dispersivi. Dicevamo una cosa la mattina e la cosa opposta la sera. Ci innamoravamo spesso di idee, continuavamo a buttare giù cose, ma senza mai concretizzare. Quindi Ugo si disperava perché, a ogni tentativo di mettere dei confini alla storia, i suoi sforzi venivano frustrati. Mentre io e Matteo inseguivamo costantemente qualcosa di diverso. Ecco, sì, questo era l’elemento che forse ci accomunava di più, a me e a Matteo, non fare sicuramente quello che non ci piaceva. Comunque fu molto complicato anche perché per L’imbalsamatore non c’erano soldi e allora Ugo veniva sporadicamente e nel frattempo noi andavamo avanti a pensare dove si poteva svolgere la storia, scrivere, smontare tutto, rimontare tutto. Poi abbiamo trovato questa chiave, che era il noir. Abbiamo cominciato a pensare alla fiaba, a La Bella e alla bestia, e perciò divennero quelli i riferimenti. Sia io che Ugo siamo dei grandi appassionati di film di genere e quindi avevamo fatto vedere a Matteo una grande quantità di film di genere che neanche lui conosceva. In particolare tutti i film di genere in cui c’era un triangolo nel rapporto tra i personaggi…

Si può dire che sia da parte tua che da parte di Chiti c’è una vicinanza con il mondo della commedia?

Massimo Gaudioso: Da parte mia sì, da parte di Ugo meno. È vero, ha scritto tante commedie, ma solo perché si è trovato a lavorare con tutti i toscani. Non credo comunque che sia il suo genere preferito. Lui ama il teatro, il cinema classico, il noir in particolare, il melodramma. Invece io sono proprio amante della commedia.

E come si unisce questo con il cinema di Garrone?

Massimo Gaudioso: Ci siamo ritrovati su quello che non ci piaceva e su quello che ci piaceva. Su come volevamo fare le cose, a prescindere da quali fossero i temi. Ci siamo detti: facciamo così, perché ci troviamo bene. E poi, nel momento in cui Matteo mi ha detto cominciamo a fare i film di genere, ha sfondato una porta aperta, perché io da tuttologo mi sono potuto subito attrezzare. Se mi dici facciamo un western, io dico subito di sì, così come per un noir, un thriller, un film di fantascienza, ecc.

Mi risulta che hai iniziato facendo delle monografie su alcuni sceneggiatori italiani, è così?

Massimo Gaudioso: Sì, due monografie filmate, una con Bernardino Zapponi e una con Ugo Pirro – di cui ero stato allievo in un corso di sceneggiatura a Cinema democratico, che era un premio istituito da lui negli anni Ottanta. Con Pirro mi concentrai soprattutto su Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Ho girato e fatto l’intervista, poi l’ho montata, ecc.

Ah, quindi le hai fatte su loro due e non su dei registi, perciò in qualche modo c’era già una tensione verso la sceneggiatura?

Massimo Gaudioso: È stato un caso. Ho avuto questa opportunità e l’ho fatto. Poi quando avevo diciannove anni, a Napoli, abbiamo fatto un tentativo di mettere su un cineclub, tentativo fallito, ma insomma…

Passiamo alla commedia italiana contemporanea. Non so quanto ti puoi esprimere sull’argomento… Anche perché – è agli atti – sei uno degli artefici di questo filone, avendo scritto Benvenuti al Sud.

Massimo Gaudioso: Sì, è incredibile.

Infatti il trend di commedie di successo al botteghino, ma anche la ripetitività di temi e stilemi, nasce proprio dal successo, incredibile e inaspettato, di Benvenuti al Sud.

Massimo Gaudioso: Faccio fatica a parlarne. Io amo molto la commedia, per me è il genere principe. Il mio amore per il cinema nasce perché mio padre aveva dei film in 8mm, dove c’erano tutti i film di Charlot, di Harry Langdon e di altri comici del cinema muto. Passavo le giornate a vedere queste cose, poi avevo una moviolina e potevo persino rimontare le scene. Quindi sono sempre stato fissato con le commedie. In seguito ho conosciuto Buster Keaton, quindi Jacques Tati, Jerry Lewis. Sono cresciuto con questa passione. Mi piaceva molto anche la commedia sofisticata americana, la screwball comedy, da Howard Hawks in poi, per non parlare di Billy Wilder o di Lubitsch, i cui film li conosco a memoria. Sono cresciuto con quel sogno lì, anche perché mi piace far ridere, mi sembra una cosa bella. E per me la commedia è un genere molto nobile. Ma non mi riconosco in questo tipo di commedie che si fanno ora in Italia, che sono gentili, buoniste, molto edulcorate, omologate. A parte questo, però, non mi ci riconosco perché soprattutto non mi fanno ridere.

E forse non fanno ridere proprio perché non sono scorrette, non sono sanamente volgari.

Massimo Gaudioso: Sì, secondo me, ad esempio sono molto più divertenti i film di Neri Parenti, dove io ritrovo una comicità, la farsa, riconosco qualcosa che mi fa ridere di pancia, con gusto. Tra l’altro questo è un genere che avevamo nella nostra tradizione, un genere forte, per cui non capisco cosa possa essere successo. Ci sono arrivato troppo tardi a trovarmi di fronte a questo cambiamento e quindi non ho nemmeno più la spinta contraria, ad andare controcorrente, come avrei potuto fare quando avevo vent’anni, e un po’ mi dispiace. E mi rendo conto di essere anche un po’ antiquato nei gusti. Però a vedere queste cose qua, mi cadono le braccia. La comicità deve nascere sempre da uno spunto drammatico; tutta la commedia italiana, da I soliti ignoti in poi, hai dei personaggi che si muovono perché hanno una necessità primaria, che è la sopravvivenza. È questo che è il motore, e più il problema è drammatico e più è divertente. Invece ti trovi davanti queste cosette carine che non capisco e dove anche le storie d’amore sono molto più edulcorate.

Poi, per la maggior parte, molte di queste commedie – penso ad esempio al seguito di Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, ma anche agli ultimi film di Aldo, Giovanni e Giacomo, in particolare Il ricco, il povero e il maggiordomo, ma si potrebbero citare molti altri esempi, come pure Si accettano miracoli di Alessandro Siani –, tutti questi film hanno dei set completamente finti, tutto è artefatto, quasi di plastica. Vedi il set, ma non in senso positivo, anzi in una dimensione che potrebbe essere da set televisivo. C’è un distacco totale dalla realtà, che è sia nei temi, sia nella narrazione, sia nella messa in scena. Sembra quasi che non tengano conto della temporanea sospensione dell’incredulità spettatoriale.

Massimo Gaudioso: Non so che dire. Da una parte riconosco che c’è un cinema comico che c’è sempre stato e che appartiene ai comici e su quello non dico niente. Su quello è come se ci fosse una regola base: una macchina da presa che asseconda il comico. Quello lo accetto. Anche Jerry Lewis era così, o Totò. Camillo Mastrocinque metteva la macchina fissa e via, tanto c’era Totò che faceva le sue gag insieme a Peppino o a qualcun altro. Ma se tu, al contrario, devi costruire una situazione comica, la devi anche girare, ci devi pensare. E anche quando la scrivi, la devi costruire in un certo modo. Invece vedo che c’è un’approssimazione di pensiero, una piattezza assoluta. E poi se non c’è nemmeno il comico, allora la situazione diventa insostenibile, con i film che vanno avanti con le battutine. Tra l’altro, questa cosa che tutto si regge sulle battute, mi sembra indicativa. Perché, finché la dice il comico, per dire Christian De Sica, allora la risata te la riesce a strappare, dato che ha un modo particolare di porgere la battuta, però se la metti in mano a qualcun altro che non è in grado… Insomma questi film sono pensati male e girati peggio, perché sono girati come dici tu, per fare la bella confezione. Sembrano degli spot pubblicitari, tutto è luminoso, luminosissimo, e ci sono dei movimenti di macchina inutili. Mi si drizzano i capelli. Io scherzo sempre con quello che ha fatto l’operatore ne Il caricatore, Gian Enrico Bianchi – che tra l’altro è il direttore della fotografia del mio film, e che avevo scelto anche per Pranzo di Ferragosto – perché lui ogni tanto diceva: qui allora mettiamo un carrellino… ma noi ci fermavamo e dicevamo: scusami, ma perché devo usare un carrellino? c’è un senso in questo carrello? Ogni movimento di macchina infatti deve avere un senso. E c’è da aggiungere anche che, quando girano queste commedie, c’è una totale mancanza di ricchezza all’interno della scena. Però il pubblico purtroppo si sta abituando così.

In Neri Parenti c’è anche questo che, quando fa una gag, si vede che pensa: facciamola così perché voglio che il pubblico rida.

Massimo Gaudioso: Sì, fa uno sforzo. Ci devi arrivare a questo, al pensiero che ti devi sforzare per costruire una gag. Io con Neri ci ho lavorato un po’, perché m’incuriosiva il personaggio. Volevo capire come lavorava uno così, uno che fa delle commedie smaccatamente comiche, che spesso sconfinano nella farsa, perché per me la comicità è quella. E ho trovato una persona che, come dici, scena dopo scena si chiede: come faccio a far ridere qui? E ci ragiona. Usa un procedimento molto professionale, molto bello. Non si accontenta, questa è la cosa bella. Vedi che hai di fronte uno che prova sempre a rilanciare, che se tu racconti una scena, lui ci mette sempre tre cose in più, quattro cose in più. Perché riflette e, per esempio, dice: questa non fa ridere abbastanza, può essere più divertente. Allora così c’è un gusto, perché sai che puoi stare anche un giorno a scrivere una scena o a immaginare una gag, finché quella cosa non è giusta, con dei meccanismi giusti e con dei tempi giusti. E questo procedimento non c’è più, nel resto della commedia italiana. E adesso che ho girato il mio film da regista, un remake del canadese La grande seduzione, ho lavorato su ogni inquadratura perché fosse ricca di dettagli, anche di piccole cose, di scenografia, di sfumature di recitazione, di tutto. Ma moltissime cose le ho dovute tagliare, perché pochissime persone le coglievano. E quindi, per farti arrivare a una cosa sempre più semplice, ecco che annulli tutto. Ad esempio, con Fabio Nunziata, che ha fatto il montaggio anche di questo mio nuovo film, abbiamo sempre lavorato sul suono, da Il caricatore in poi. Sono fissato con il suono, con le musiche, dato che considero Jacques Tati uno degli autori fondamentali. Mi piace molto lavorarci per amplificare un effetto comico o per lavorare su una situazione che, anche molto drammatica, con il suono può diventare completamente diversa. Mi piace usare il contrappunto, per esempio. E invece anche lì, c’è una specie di livella che rende tutto più piatto. Ed è una battaglia persa perché poi vedi che, se fai mille cose non le capiscono. Il sottotesto è una cosa molto importante, anche nella comicità, una cosa che tu non leggi immediatamente, ma che la tua mente percepisce. Beh, il sottotesto è qualcosa che non è più considerato. È diventato tutta superficie. E non puoi più giocare nemmeno sugli stereotipi, lavorando ad esempio su delle cose che sembrano grossolane e che in realtà non lo sono. C’è tutto un cinema americano che fa questo, da Mel Brooks a John Landis, ma anche i fratelli Farrelly. Si usa il metalinguaggio per certi aspetti, proprio perché – essendo già stato raccontato tutto – si gioca su quello che già si sa, che si conosce.

Sì, a proposito di questo, non so se hai apprezzato Facciamola finita di Evan Goldberg e Seth Rogen.

Massimo Gaudioso: L’ho trovato strepitoso. Ecco, quando vedo dei film come quello, io godo perché ci leggo dentro tantissime cose, mentre invece già le commedie che fa Judd Apatow sono carine, ma più conformiste. Invece Facciamola finita è un film politicamente scorretto, che diverte dall’inizio alla fine proprio per questo.

La grande seduzione raccontava la storia di una piccola comunità che doveva sedurre un uomo venuto da fuori per poter avere dei vantaggi a livello economico. Nel tuo remake quest’uomo è interpretato da Fabio Volo. Come ti sei trovato con lui, che comunque è uno dei volti principali di questo tipo di commedia di cui parlavamo?

Massimo Gaudioso: Sì, come dire, mi sono assunto questa responsabilità, nel senso che conosco benissimo quello che Fabio ha fatto al cinema e sapevo che avrei voluto fare con lui qualcosa di diverso. E devo dire che sono molto soddisfatto.

Quindi il suo utilizzo rientra nel discorso che facevi intorno al gioco sullo stereotipo?

Massimo Gaudioso: Esatto. C’era un personaggio particolare in cui lui doveva entrare e io gli ho detto di lasciarsi andare, di non preoccuparsi dell’aspetto fisico. E la cosa incredibile è che Fabio è la persona più divertente del mondo. Se tu passi una serata con lui e se lui è in forma, ti scompisci dalle risate. Va a raffica, è sorprendente la sua velocità di pensiero e le battute che tira fuori. Poi però, quando deve costruire una cosa comica, evidentemente subentra la preoccupazione di piacere, di mostrarsi più serio, come se desse un valore maggiore al fatto di scrivere per il cinema, per cui questa cosa diventa una cosa più seria. Invece con me abbiamo lavorato nela direzione opposta. Ed è lo stesso lavoro che ho fatto anche con Silvio Orlando, che è un altro degli attori principali del film, dicendogli: per ogni situazione, cerchiamo di essere proprio stupidi. Se la comicità va oltre, se si esagera, poi al limite quelle cose le butti. Però, se non ti accontenti di un primo livello di lettura, se cerchi di andare sempre oltre, allora magari si riesce davvero a fare qualcosa di divertente. In ogni situazione, ad esempio, c’è sempre un rovesciamento alla fine della scena, c’è sempre una coda in più, ci sono delle iperboli. E Fabio si è convinto a lasciarsi andare, non ha pensato di essere Fabio e infatti se tu lo vedi, non è il solito Fabio… almeno spero…

Quando uscirà il film? E come si intitolerà, sempre La grande seduzione?

Massimo Gaudioso: No, non piace alla produzione. Dovrebbe intitolarsi o Un paese quasi perfetto o Un favoloso imbroglio. E dovrebbe uscire a inizio ottobre.

Quindi, con questo tuo esordio registico in solitaria, ricominci a riflettere sulle origini, cioè che si poteva fare tutto?

Massimo Gaudioso: No, purtroppo no. Anzi, proprio al contrario, perché mi ritrovo comunque dentro a un sistema. Ma io me la racconto così che, essendo un amante del cinema americano, ho provato a fare una cosa personale pur rispondendo a delle esigenze precise, visto che si tratta di un remake e visto che si tratta di un film che mi hanno proposto di fare. Quindi ho cercato di farlo mio all’interno di un sistema più commerciale. L’aspirazione è quella di riuscire a fare una cosa che arrivi a un pubblico più popolare, ma che possa piacere anche agli appassionati di cinema. Non so se ci sono riuscito, ma il tentativo era quello.

Di recente, dopo Il passato è una terra straniera, sei tornato a lavorare con Daniele Vicari. Il nuovo film si intitola Bianco. A che punto è la lavorazione?

Massimo Gaudioso: Abbiamo fatto un’ultima stesura e tutti i problemi narrativi sembrano risolti. Ora però il progetto è fermo perché c’è un problema produttivo. Si aspetta cioè il momento giusto per farlo, visto che devi girare sul Monte Bianco. E lì si può girare, mi sembra o a inizio primavera o a inizio inverno, fine autunno. C’è inoltre anche un problema di effetti speciali, quindi di soldi. E, altro problema non irrilevante, devi bloccare degli attori, ma non li puoi bloccare tutta la vita. Comunque, il fatto di essermi ritrovato a lavorare con Daniele Vicari, è stata un po’ una coincidenza, perché io avevo già aderito ad un primo progetto portato avanti da un produttore. Avevo scritto una prima stesura che era molto fedele al libro d’origine, anzi era presa di sana pianta dal libro, Freney 1961. Tragedia sul Monte Bianco di Marco Albino Ferrari, scalatore anche lui. Poi è arrivato Daniele, perché cercavano un regista adatto e che prendesse a cuore la storia. E così è stato. Daniele, che è una persona molto scrupolosa, ci si è buttato con passione.

E poi stai lavorando al nuovo film di Verdone.

Massimo Gaudioso: Sì, in realtà abbiamo finito da poco la prima stesura ed è piaciuta subito. De Laurentiis ha già approvato, e Carlo mi diceva che è la prima volta che gli succede con De Laurentiis. Quindi siamo quasi preoccupati, speriamo che sia venuta bene. Con Carlo ci siamo buttati sullo slapstick, con qualche slittamento sulla farsa. C’è anche Antonio Albanese che recita nel film e si è fatto in modo che i due avessero lo stesso spazio. Albanese anche ha letto la sceneggiatura e gli è piaciuta molto, ha detto: c’è molta azione, non si ferma mai. E in effetti non c’è quell’andamento che avevano gli ultimi film di Carlo. Qui c’è una situazione che ne provoca un’altra, poi un’altra ancora e così via e bisogna risolvere in modo rocambolesco i vari ostacoli che intervengono. È venuto un film molto leggero, senza pensieri laterali. Verdone farà un investigatore privato, mentre per Albanese giocheremo sulla sua capacità di trasformista.

Per chiudere l’intervista, ti chiederei di parlare del tuo rapporto con Napoli. Rispetto ad altri autori napoletani infatti, più o meno della tua stessa generazione, hai fatto un percorso eccentrico. Loro, come dire, sono nati quasi insieme, Martone, Pappi Corsicato, Antonietta De Lillo, Antonio Capuano, ecc.

Massimo Gaudioso: Sì, io mi sono sempre sentito fuori da quel movimento. Mi dispiaceva all’inizio perché mi dicevo, possibile che non mi riconosco come napoletano? Perché invece per me è importante. Mi sono trasferito da Napoli all’inizio degli anni Ottanta e prima sono andato a vivere a Milano, poi a Roma. Ho fatto per tanto tempo pubblicità e al cinema ci sono arrivato dopo un percorso molto travagliato, difficile e personale. E quindi Napoli l’ho saltata dal punto di vista lavorativo. Quello che mi è dispiaciuto è di non aver avuto il vantaggio di crescere insieme ad altre persone. Non faccio parte di quel gruppo. La cosa buffa è che li ho conosciuti nel tempo. Pappi Corsicato lo conoscevo da quando avevamo sedici anni, però non lo conoscevo come regista. Poi però, avendo Fabio Nunziata che ci ha fatto da trait d’union, ecco che ci siamo riavvicinati e con lui ho scritto Il seme della discordia. Pappi è una persona con cui mi diverto molto a lavorare, perché è molto spiritoso ed è uno che pensa in termini cinematografici. Con gli altri invece non ho mai lavorato, anzi con Antonietta una volta, l’avevo aiutata a scrivere il soggetto di un suo film, Non è giusto.

Però comunque se ti viene in mente una storia, non ti viene automaticamente il pensiero di ambientarla a Napoli?

Massimo Gaudioso: No, anche se i personaggi che scrivo, visto che di solito prendo spunto dalla realtà, vengono spesso da Napoli, dato che lì c’è stata una parte fondamentale del mio vissuto. Quindi vi sono molto legato. Ma più che solo a Napoli, proprio al Sud. Anche le commedie di Eduardo è una cosa con cui sono cresciuto. E certe cose di Napoli che riconosco le porto sempre dentro di me, quindi anche in questo film che ho fatto da regista c’è, secondo me, dentro qualcosa di quello che io conosco della città, della gente del Sud. Piccoli personaggi, modi di parlare, atteggiamenti, caratteri. È un misto di Napoli e dei film che amo. Forse faccio confusione ormai…

Cannes 2015

Cannes 2015 Il racconto dei racconti – Tale of Tales

Il racconto dei racconti – Tale of Tales Gomorra

Gomorra