Twin Peaks

di Caleb Deschanel, David Lynch, Diane Keaton, Duwayne Dunham, Graeme Clifford, James Foley, Jonathan Sanger, Lesli Linka Glatter, Mark Frost, Stephen Gyllenhaal, Tim Hunter, Tina Rathborne, Todd Holland, Uli Edel

In attesa che venga trasmessa la terza stagione, Twin Peaks rimane una delle più clamorose demitizzazioni dell’idea stessa di serialità televisiva, oltre a racchiudere al proprio interno il corpo vivo della poetica di David Lynch. Un noir che si screzia di soprannaturale, per ragionare sul doppio, sulla replica di sé, sulla fine che non è mai tale, ma si muove su una linea in realtà incommensurabile.

Fuoco, cammina con me

Twin Peaks è una tranquilla località montana dello stato di Washington, poco distante dal Canada. Una mattina Pete Martell scopre il cadavere nudo di una ragazza avvolto in un telo di plastica. Lo sceriffo Harry S. Truman e il dottor William Hayward accertano che è Laura Palmer, figlia unica dell’avvocato Leland, una delle ragazze più popolari della città. La notizia si sparge tra gli abitanti di Twin Peaks, causando incredulità e dolore. Nel frattempo Ronette Pulaski, un’altra giovane del posto, è trovata in fin di vita mentre vaga in stato confusionale. Avendo la ragazza superato il confine canadese, interviene l’FBI, che affida le indagini all’agente speciale Dale Cooper… [sinossi]

Twin Peaks, a pochi mesi dalla messa in onda del primo episodio della terza stagione (“I’ll see you in 25 years” prometteva nella Loggia Nera Laura Palmer a Dale Cooper, e forse anche agli spettatori), è ancora il mistero più nascosto della carriera di David Lynch, il più grande trionfo popolare e il più clamoroso dei tonfi. Una catastrofe ancor più gloriosa sarà il di poco successivo Fuoco cammina con me, prequel della serie televisiva subissato di fischi nel maggio del 1992 sulla Croisette e archiviato in fretta e furia dalla maggior parte della critica alla voce ‘opere minori’, senza che gli sia stato mai concesso il diritto di replica. Tutto, nella filmografia di Lynch, ruota attorno a Twin Peaks, come se nello splendore raggelante dei boschi si celasse anche il segreto del suo cinema duplice e circolare, aperto ed eternamente replicato in uno schema all’apparenza infinito; si ritrovano riflessi di ciò che è stato già filmato – Velluto blu ed Eraserhead su tutto, ma anche l’apparato magico/etico di Dune e ovviamente gli angosciosi esperimenti degli esordi, su tutti The Grandmother – e vi si rintracciano barlumi di quel che porterà con sé il futuro, il Nastro di Moebius nel quale si articola la fuga psicogena di Fred Madison/Pete Dayton in Strade perdute e il sogno di cinema che si tramuta in incubo di vita per Betty Elms/Diane Selwyn in Mulholland Drive. Ma nello specchio in cui Leland e poi Dale vedono il volto ghignante e lurido di BOB c’è anche rifratta la fiaba polacca che Nikki Grace in INLAND EMPIRE conosce per bocca della vicina di casa [1] e, sebbene si sia tentato sovente di spostarlo a un’altra dimensione, si riconosce anche l’incedere di Una storia vera. Alvin Straight, al pari di una parte considerevole della popolazione di Twin Peaks, è alla ricerca del modo migliore per espiare le proprie colpe. Molti, nel corpo complessivo dell’opera di Lynch [2], sono i colpevoli disperatamente in cerca di un perdono. Ma il male sa essere spesso assai seducente.

Quando I segreti di Twin Peaks (questo il titolo italiano della serie, per quanto in pochi l’abbiano mai chiamata così) esordì sulla ABC, venne accolto da un entusiasmo unanime, di critica e di pubblico, al punto che divennero inflazionati nelle letture termini come “rivoluzionario”, e si iniziò a utilizzare con frequenza l’aggettivo lynchano. Il serial si aggiudicò anche tre Golden Globe nel gennaio del 1991 quando ancora non si conosceva l’identità dell’assassino di Laura Palmer. La carriera di Lynch, che quando i primi episodi sono andati in onda trionfa a Cannes con Cuore selvaggio, premiato per volontà di Bernardo Bertolucci (“il più grande regista di giurie che sia mai esistito”, ha sentenziato Enrico Ghezzi nell’intervista che trovate qui), evade dalla nicchia che gli era stata riservata e raggiunge il pubblico delle grandi masse.

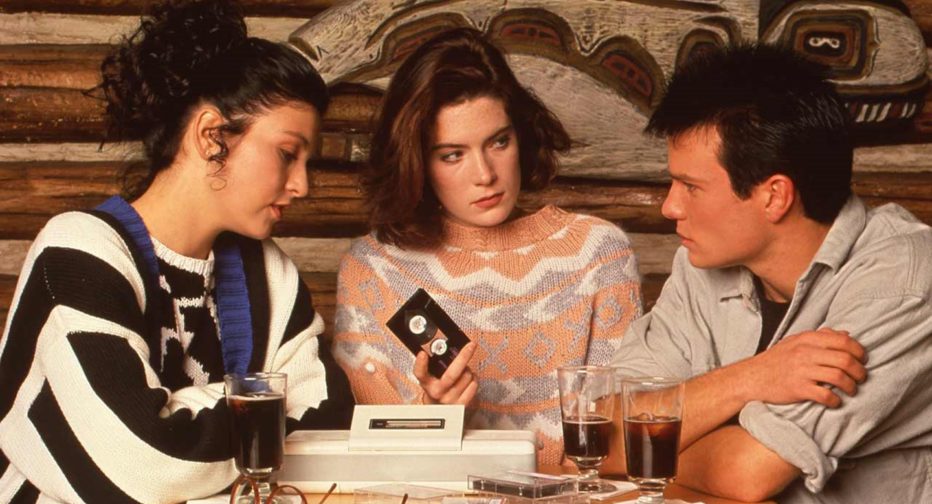

Un passaggio che si dimostrerà in realtà effimero, e frutto in gran parte di un’incomprensione; per un buon numero di ragioni, alcune delle quali saranno analizzate in seguito, le intenzioni di Lynch e Mark Frost e il gusto del pubblico si incontrarono tra le vie di Twin Peaks, i tavoli del Double R gestito da Norma Jennings, le stanze in legno del Great Northern Hotel, gli uffici dello sceriffo Truman. Fu un momento breve, ma memorabile: uno dei pochissimi autori del cinema statunitense in grado di far dialogare sperimentazione visiva ed elementi topici della cultura pop prende possesso del piccolo schermo, intrattenendo adolescenti e cinefili, casalinghe e operai, liberi professionisti e accademici. Come BOB, che irretisce l’infante Leland nella casa di villeggiatura di Pearl Lakes (“do you wanna play with fire, little boy?”), Lynch lancia il suo incantesimo sul pubblico televisivo. Solo l’esasperazione del concetto di reiterazione – e quindi lo svelamento della natura intima e duplice di Twin Peaks – e un orrore reale e tangibile come la Guerra del Golfo, con il fascino perverso della diretta e il bagliore verdastro dei missili nel cielo della notte che colpivano Baghdad, riuscirono a interrompere il rapporto tra gli autori e i telespettatori. Se non è errato imputare parte della disaffezione allo svelamento dell’intreccio principale [3], è altrettanto vero che si annida qualcosa di più profondo e strutturale in questo avvenimento. Se il pubblico, una volta scoperto che Leland aveva ucciso la figlia sotto la possessione del demone BOB, ha deciso di abbandonare in gran parte la visione di Twin Peaks è perché, venendo meno la traccia della detection si evidenziava con maggiore forza il senso ultimo dell’operazione creata e voluta da Lynch e Frost. Se esiste davvero un momento in cui si strappa il cordone ombelicale che lega la maggioranza del pubblico alla visione delle avventure di Dale Cooper, non è la scoperta del cadavere di Maddie Ferguson – cugina di Laura e sua copia vivente, a proposito di doppi –, ma la scrittura stessa della serie. Una serie che in troppi definirono “rivoluzionaria” senza capire minimamente il perché.

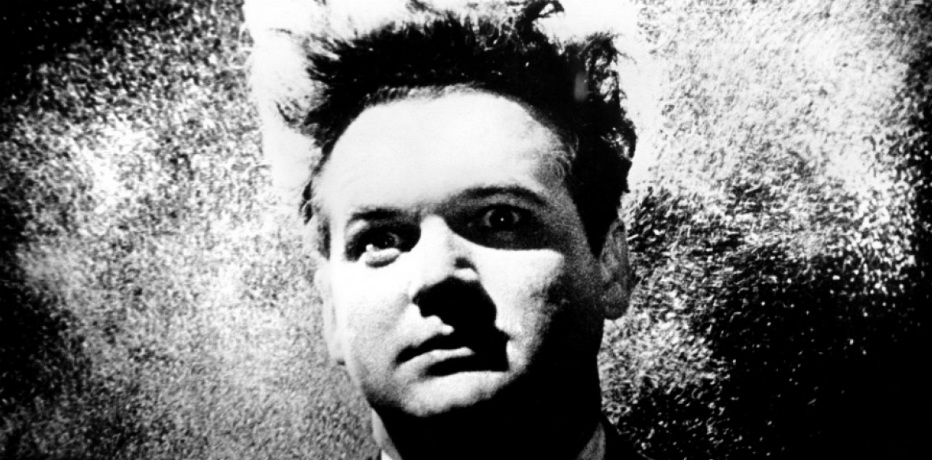

La genesi di Twin Peaks è cosa nota, ma è forse il caso di rammentarla, anche perché è utile per iniziare ad addentrarsi nella lettura di una serie assai più stratificata di quanto possa apparire a uno sguardo superficiale. Dopo il flop prevedibile di Dune, rimaneggiato in lungo e in largo dalla produzione, Velluto blu rappresentò il punto di (ri)partenza di Lynch dalle parti di Hollywood: non un successo di cassetta, beninteso, ma l’elevazione a statuto di regista di culto, perfettamente in grado di incunearsi nell’immaginario degli anni Ottanta e di appropriarsene (al pari forse del solo Michael Mann). Grazie all’interessamento di Tony Krantz, produttore e a sua volta regista, Lynch ebbe modo di conoscere Mark Frost, già al lavoro sull’apprezzato noir poliziesco Hill Street Blues, creato nel 1981 da Steven Bochco e Michael Kozoll. Sull’incontro lo sguardo più interessato era quello della Warner Bros., intenzionata a produrre Goddess, un film incentrato sugli ultimi mesi di vita di Marylin Monroe. Un progetto destinato al cestino in breve tempo, ma che diede l’opportunità a Lynch e Frost di lavorare su altre idee [4], e forse di trarre ispirazione anche dalla tragedia della Monroe. L’immagine della diva per eccellenza della Hollywood anni Cinquanta, come tutte le icone del pop, si muove in controluce in gran parte della filmografia di Lynch, così come la memoria traumatica del caso della “Dalia nera”. La prima è già, deforme e tumorale, nella lady in radiator di Eraserhead, a cantare “In Heaven everything is fine” come la Monroe e il suo “Happy Birthday mr. President”, e la si può ritrovare in qualche modo anche nel volto sfatto e sofferente della Rossellini in Velluto blu; la seconda rivivrà nella Naomi Watts di Mulholland Drive e, in altro senso, nella Laura Dern di INLAND EMPIRE. Entrambe le figure sono avvolte nella plastica, sulla riva, nel corpo senza vita di Laura Palmer. Lynch, che forse all’epoca guardava con sospetto l’elettrodomestico per eccellenza, divenne di fatto il primo regista insieme (di nuovo) a Michael Mann a comprendere le potenzialità espressive del piccolo schermo: con questo non si sta cercando un paragone tra Twin Peaks e Miami Vice, che Mann produsse tra il 1984 e il 1989 prima di tradurlo per il cinema nel 2006, ma è indiscutibile che si stia parlando, come già accennato in precedenza, di due figure centrali per comprendere lo sviluppo dell’immaginario hollywoodiano degli anni Ottanta [5].

La doppiezza nella quale si muove Twin Peaks è evidente fin dal titolo della serie, con il riferimento alle “vette gemelle” che appaiono ben disegnate sul logo della cittadina, ma non troveranno mai spazio all’interno della trama. La natura duplice si presenta con ironia addirittura dalla sigla, con l’incubo industriale che appare in assolvenza sull’immagine di un pacifico uccellino; allo stesso modo alle due anatre che nuotano si contrappone la coppia di cani-soprammobile. La natura ha un surrogato nella manifattura umana, forse persino una sua sublimazione. Per quanto in un primo momento Twin Peaks possa sembrare direzionato verso il disvelamento della vita nascosta di Laura Palmer, fiore all’occhiello della cittadina attratta dal lato più morboso del sesso, dalle droghe e da compagnie a dir poco dissolute, quando non del tutto criminali, con il passare delle puntate ci si rende conto di come si stia compiendo in realtà il percorso inverso. Lo stupore dipinto sul volto dello sceriffo Truman e delle altre persone che affiancano Cooper nelle indagini quando si scopre che la bella Laura non disdegnava l’uso della cocaina, viene ribaltato attraverso un tracciato dinamitardo, che episodio dopo episodio mina anche le più ferree certezze dello spettatore.

Tutti, a Twin Peaks, hanno una vita duplice, se non ancor più articolata: tutti tradiscono i propri partner, tutti nascondono segreti del passato e del presente, tutti infine cercano una redenzione che non è possibile pretendere. E la cercano attraverso la negazione di ciò che sono stati fino a quel momento. Il caso più eclatante è senza dubbio quello che riguarda Benjamin Horne, padre di Audrey e maggior imprenditore della città: dopo aver perso la possibilità di godere dei frutti dello speculativo progetto Ghostwood, che ha dovuto cedere sotto ricatto alla scaltra Catherine Packard (della quale era amante, ovviamente), Horne cade prima nel delirio – nel quale si vede generale dell’esercito sudista durante la Guerra di Secessione, che riesce grazie al suo provvidenziale intervento a far vincere ai Confederati – e poi torna alla realtà deciso a mettere a posto tutti i disastri combinati nel corso dei decenni. Non può, perché come sempre in Lynch colui che ha abbandonato la retta via deve, per scontare la propria pena, pagare per ciò che ha fatto. Non esiste via di scampo dalle proprie azioni, per gli abitanti di Twin Peaks, e lo scoprirà a proprie spese anche la creatura all’apparenza più pura, quella Annie Blackburn che “ritorna alla vita” dopo alcuni anni trascorsi in preghiera in convento, e la perde in poco tempo, imprigionata nella Loggia Nera tra gli spiriti maligni. Il suo cognome, dopotutto, è traducibile (oltre al riferimento alla città inglese) con “ustione nera”, come l’odore di olio di motore che emana la Loggia Nera, e coloro che vi riescono ad accedere.

L’idea di doppio è rafforzato da Lynch e Frost in ogni possibile svincolo della narrazione: la doppia vita di Laura che si raddoppia a sua volta con la presenza della cugina Maddie, copia-carbone della ragazza al punto da travestirsi da lei; l’agente dell’FBI Dennis/Denise [6], che ha scoperto la passione per il travestitismo; le due R che dominano il diner gestito da Norma e che rimandano inevitabilmente al mai girato Ronnie Rocket, il progetto di lungometraggio che Lynch cercò disperatamente di farsi produrre nel corso dei decenni; le due Logge, bianca e nera, che vivono accanto e contrapposte, in un non-luogo che non ha tempo e non si attiene alle leggi conosciute dello spazio; allo stesso modo il nano si contrappone al gigante, nella Red Room (di nuovo le due R), come la notte si contrappone sempre, in Twin Peaks, al giorno.

Ancora una volta concentrato su un mondo solo all’apparenza “puro”, che è in realtà contaminato da ogni tipo di sozzura – metafisica o tangibile che sia –, Lynch oltrepassa il confine del naturale per la prima volta in maniera compiuta. Sarà un passaggio totale, pressoché definitivo. Convergono ancora in Twin Peaks le direttrici che muovevano l’architettura surreale di Eraserhead, a partire dallo spazio scenico ricostruito come luogo dell’onirismo. Non solo i tendaggi rossi che sono l’unico elemento architettonico della Loggia Nera, ma anche le apparizioni del gigante agli occhi di Cooper, sempre sul palco, come se il mondo del sovrannaturale trovasse una sua collocazione nella rappresentazione del reale, e non nella sua essenza primigenia. Allo stesso modo la detection in cui è impegnato l’agente Cooper non può che rimandare immediatamente alle indagini (in quel caso tutt’altro che ufficiali) che Jeffrey Beaumont svolge in Velluto blu. Eppure lì, accettata la deriva iperreale di alcune situazioni – il morto “in piedi”, la morbosità ai limiti del deforme di Frank Booth –, l’azione si svolgeva ancora in un mondo del reale credibile, percepibile come normale. Anche i primi episodi di Twin Peaks danno la stessa percezione, eppure in ogni puntata si muove sottopelle il disagio dell’irreale, la tensione verso qualcosa che si agita nelle ombre della notte e che non può essere percepita, o meglio codificata, attraverso gli strumenti cognitivi classici.

Il discorso sulla trascendenza che Cooper fa, a mo’ di lezione scolastica, al team dello sceriffo, in una delle sequenze più celebri del serial, non è solo un modo per permettere a Lynch di andare a toccare uno dei suoi nervi più sensibili, e leggerlo in quest’ottica risulterebbe a dir poco riduttivo. La filosofia orientale, così come l’animismo nativo che prenderà corpo soprattutto nella seconda stagione, con il ritrovamento del petroglifo nella Caverna dei gufi, sono soprattutto l’escamotage narrativo per mettere in scena il punto di contatto tra realtà tra loro sovrapposte, e solo a tratti (e in apparenza) conciliabili. Da sempre attratto dall’angolo buio della mente dell’uomo, Lynch ha permeato le proprie opere di elementi onirici, divagazioni sonnambule; in Twin Peaks, per la prima volta all’interno dell’opera del regista, le due facce del reale non sono più mostrate in contrapposizione, ma si fondono l’una nell’altra, fino a creare un caos primigenio, in cui la struttura escheriana e quella fisica dialogano in modo stretto e fertile, dando vita a qualcosa che fino a quel momento non esisteva. E che non potrebbe mai esistere due volte nello stesso modo. Dopo Twin Peaks, rafforzato dalla magnificenza visionaria di Fuoco cammina con me, i due lati della carreggiata su cui si muove il cinema di Lynch diventeranno visibili anche agli occhi meno abituati al buio. Sarà così nella raffigurazione del Nastro di Moebius in Strade perdute, e poi ancora nella realtà sognata/vissuta/risognata e sofferta di Mulholland Drive e nelle infinite repliche e finzioni – menzogne, artefazioni – di INLAND EMPIRE.

I due lati sono ora visibili, l’incubo non è più qualcosa di notturno (come quello dipinto da Fussli), ma vive eternamente a fianco dell’uomo. Lo rafforza. Lo indebolisce. Lo rende ciò che è: umano. Non è nella speranza o nella tensione verso qualcosa di ideale e di nobile che Lynch ritrova gli istinti primari dell’umanità. Anzi, proprio l’idealismo è il dettaglio su cui nel corso della serie è più facile intravvedere il ghigno deforme del sarcasmo: la battaglia ecologista in difesa del furetto dai piedi neri, disseminata di gag, o l’infantile lettura della società del motociclista (quasi mai) ribelle James. Lynch, che pure è un romantico vecchia maniera, non si accontenta di questo. Perché BOB è nell’ombra, e agisce. È dietro lo specchio, dove nessuno può toccarlo, e ride. Si cela nella casa, mette a soqquadro il focolare domestico, minaccia omicidi che non ha alcun timore a portare a termine. L’umano può davvero arrivare a una conoscenza solo quando comprende che questa forza, che vibra di pura violenza e paura arrecata, non può essere sconfitta.

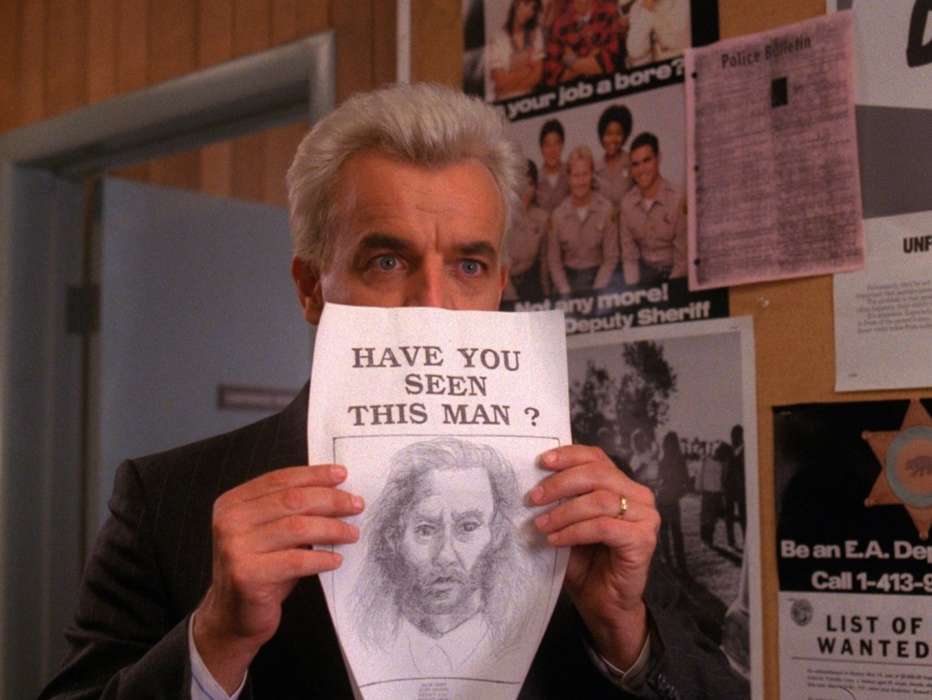

Non è un caso che BOB abbia un nome non solo comune – le lettere del suo nome per esteso, Robert, sono quelle che la polizia ritrova sotto le unghie delle vittime – ma anche, nella diminuzione, palindromo. Esso esiste in ambo i lati, nel mondo “reale” e nel regno malefico della Loggia Nera. Anche lui è duplice, perché prende possesso di corpi altrui per perpetrare le proprie turpi azioni; è duplice perché può vivere nella Loggia e fuori allo stesso tempo. È duplice, perché è sempre riflesso di qualcun altro, di qualcuno di inattaccabile, di probo, di esemplare. Prima Leland Palmer, che agli occhi degli abitanti di Twin Peaks è il padre e marito ideale, e successivamente Cooper, l’eroe senza macchia e senza paura che ha portato la giustizia in una cittadina che non aveva mai conosciuto l’orrore. BOB è centro indiscutibile di Twin Peaks, ne rappresenta il senso ultimo, il punto di approdo definitivo; più ancora di Cooper, che nella sua veste istituzionale è il bene per prassi. BOB non è il male per prassi, ma per elezione. La sua figura, che si stratificherà ulteriormente in Fuoco cammina con me, e che poi troverà nuove apparizioni, sotto altre vesti e altri nomi, nei successivi film di Lynch (non appartiene forse alla Loggia Nera anche il “mystery man” interpretato da Robert Blake in Strade perdute? E i vecchietti miniaturizzati di Mulholland Drive? E gli uomini con le teste di coniglio di Rabbits?), è il vero cardine attorno al quale ruota Twin Peaks. Non è la risoluzione di un caso che conta realmente – e infatti Laura Palmer è solo un tragico episodio, perfino dimenticato in fretta e furia da alcuni dei personaggi –, ma l’accettazione di una realtà alla quale non c’è scampo. La più terribile delle realtà.

È Mike, l’ex sodale di BOB che ha deciso di volgersi al bene e si è per questo tagliato il braccio su cui era tatuata la frase “Fuoco cammina con me”, a esprimere al meglio il concetto, apparendo in sogno all’agente Cooper: “Noi viviamo tra la gente, tu lo chiameresti un negozio conveniente. Noi ci viviamo sopra, proprio così com’è, come lo vedi tu. Anch’io sono stato toccato dall’essere infernale. Un tatuaggio sulla spalla sinistra. Ah, ma il giorno che vidi il volto di Dio, divenni un altro, e mi staccai da solo il braccio intero. Il mio nome è MIKE e il suo è BOB.”

Noi ci viviamo sopra, proprio così com’è, come lo vedi tu. La percezione del “sovra-reale” è davanti agli occhi di tutti, basta essere pronti ad accettarlo, e soprattutto ad accettarne il potere soverchiante e le conseguenze. La cantilena che ripetono molti personaggi della serie è invece la seguente: “Nell’oscurità di un futuro passato il mago desidera vedere. Un uomo canta una canzone,tra questo mondo e l’altro: Fuoco, cammina con me”. Il mago, l’uomo che va alla ricerca della conoscenza, desidera sapere; ed è possibile tracciare un punto unico tra questo mondo e l’altro. Un punto di fuoco, di dolore, di sofferenza. Un punto di morte. L’utopico slancio, per quanto bizzarro e forse anche blasfemo del Lynch pre-Twin Peaks, con quegli happy end impossibili eppure così carnali, concreti, evidenti, non esiste più. C’è un luogo buio, alla fine delle stanze, dove non sarà più possibile accendere le luci. È un luogo che l’uomo ha abitato, senza mai conoscerlo, e che trova forza nelle azioni dell’uomo. Per questo, tra i tanti motivi, Twin Peaks è disseminato degli atti criminali più disparati: lo stupro, l’omicidio, la violenza domestica, la ritorsione, l’usura, la minaccia, il tradimento, la frode fiscale, e via discorrendo. Ogni tipo di crimine si svolge nella cittadina, la placida cittadina che tutti, in maniera continua e inenterrotta, persistono a considerare “un angolo di Paradiso”.

Certo, gli intrighi loschi e traffichini, così come le passioni amorose bigame, reggono anche una struttura narrativa che tenta, sul finire degli anni Ottanta, il più colossale degli sposalizi. Twin Peaks segna l’osmosi artificiale, e per questo da un punto di vista dell’immaginario ancora più stordente e difficile da decriptare, tra la soap-opera e il poliziesco. A questi due elementi, già di per sé in aperto contrasto, si aggiunge la componente mystery, onirica, visionaria. Tre lati dell’immagine si trovano a dialogare su un terreno che non avevano mai calpestato: da un lato l’immagine già usurata della soap, con tutte le sue dinamiche interne (le famiglie che ambiscono a rafforzare la propria posizione dominante, gli amori clandestini da consumare freneticamente nei rari momenti di intimità, la patina flou di alcune ambientazioni); dall’altro quella più identificativa degli anni Ottanta, con l’indagine della polizia che deve fare luce su un caso di ardua risoluzione, e che troverà criminali di ogni risma sulla propria strada; infine, arma detonatrice per eccellenza tra le mani di Lynch, la devianza incubale, il mostruoso che rinasce a nuova forma sotto gli occhi dello spettatore, l’immagine-specchio di una realtà infame che non può essere regolata solo attraverso la lente del reale, ma deve trovare una sua controparte che la elevi a elemento eterno, immutabile per quanto sia possibile combatterlo.

Se questi tre elementi in un primo momento sembrano muoversi con coerenza in modo parallelo e uniforme, con il passare degli episodi finiranno per intrecciarsi, fino a dare vita a un groviglio che all’apparenza può sembrare respingente. Quell’apparenza che farà scappare non pochi telespettatori, e che un paio di anni più tardi agirà nello stesso modo sul pubblico di Fuoco cammina con me, che pure rinuncia fin da subito a qualsiasi controcanto ironico o anche solo vagamente riconducibile all’idea di soap.

La consapevolezza totale di quel che sta avvenendo sullo schermo Lynch e Frost la dimostrano nella sub-creazione di una soap nella soap, quell’Invitation to Love che di quando in quando farà capolino sui televisori accesi di Twin Peaks e che tutti i personaggi, eccezion fatta forse per il solo Cooper (che è però alieno al luogo, per quanto faccia in fretta ad ambientarsi), sembrano seguire con una certa attenzione. Altra sovrapposizione, altro doppio, come i doppelganger che irromperanno nella Loggia Nera dando vita alla prova finale di Cooper, e che altro non sono se non lo specchio riflesso di personaggi che in vita hanno agito, e continuano a farlo in uno stato di non-vita. Di fronte al se stesso maligno Cooper fugge. Per la prima volta dall’inizio della serie, Cooper volge le spalle a qualcosa e cerca un riparo. Cooper fugge. Si è analizzato poco, nel corso degli anni, l’ultimo episodio di Twin Peaks, quasi che la cancellazione della serie avesse sempre lasciato la porta aperta, e non permettesse una lettura compiuta della complessità dell’opera. Proprio oggi, quando la certezza di un ritorno a Twin Peaks c’è, appare evidente come la chiusura della seconda stagione sia una conclusione in piena regola, quale che sia la trama che si svolgerà nei mesi centrali del 2017.

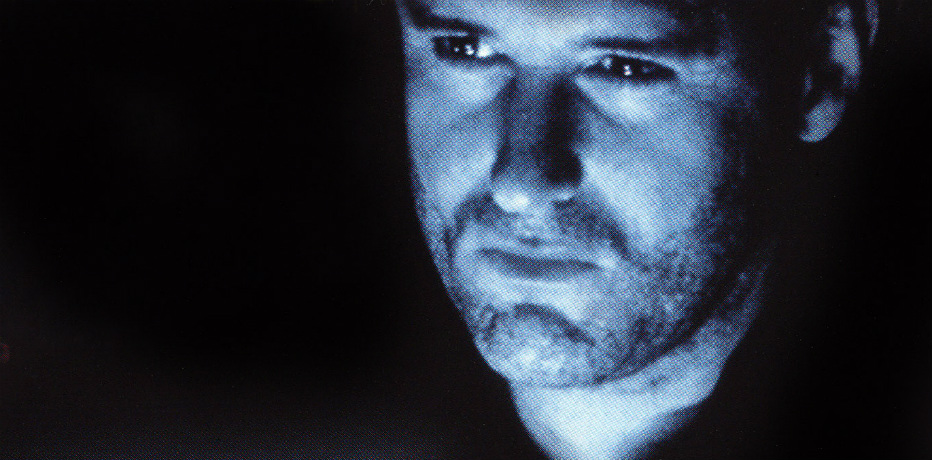

Anche se il “buon Dale”, come lo chiamerà Annie Blackburn in un incubo di Laura Palmer in Fuoco cammina con me, dovesse tornare alla ribalta, nulla potrà cancellare quel che avvenne nella Loggia Nera, tra i drappi rossi e le stanze in stile neoclassico. Lì, con il Nano e il Gigante a fare da guardia, Cooper fallisce. Dopo aver fatto ricorso a tutti i metodi appresi nel corso degli anni, aver aperto la mente ai sogni bizzarri, essersi fatto sparare in pancia da Josie Packard (la cui morte è uno dei momenti più tragici e angoscianti della serie), aver risolto i più astrusi indovinelli, Cooper non sa reggere il confronto con se stesso. Non sa affrontare il suo doppio, non sa accettare la propria controparte oscura, rifiuta di comprendere le proprie asperità. La debolezza che portò alla morte della moglie di Windom Earl (di cui lui era l’amante) non è mai stata superata; Cooper può affrontare l’oscurità, ma non saprà mai affrontare se stesso. Il suo fallimento non è professionale – infatti Annie esce con lui dalla Loggia Nera, come concessogli da BOB – ma umano. La sua mente è florida, iperattiva, geniale, ma il suo corpo è vuoto: e lì il gufo/BOB può nidificare, proprio come fece quaranta anni prima con il piccolo Leland.

Questo fallimento dell’umano, e della sua capacità di percepire il reale e di conoscere se stesso, sarà la base portante della poetica lynchiana nel corso degli anni Novanta e Zero. Non è un caso che gli unici protagonisti in qualche modo positivi di questa parte della carriera di Lynch siano il vecchio Alvin Straight e Nikki Grace: il primo, in Una storia vera, mette da parte tutte le proprie convinzioni per cercare di riscoprire (e ri-conoscere) il fratello che non vede da decenni, e la seconda affronta uno strappo personale e riemerge dal buio della notte. Anche Cooper riemerge dalla Loggia Nera, e quando si risveglia nel letto del Great Northern, vegliato da Truman e dal dottor Hayward, il suo primo desiderio è quello di lavarsi i denti, quasi che questo gesto potesse lavargli una coscienza che non ha mai cercato davvero di conoscere e comprendere. Dentro il corpo di Cooper oramai c’è BOB, che lo guarda ghignante dallo specchio. Il “buon Dale” resterà prigioniero nella Red Room, con il Nano e una Laura Palmer oramai fattasi donna, quella donna che non le è mai stato concesso di diventare. Non c’è scampo dalla Loggia Nera, non c’è soluzione, perché BOB è già dentro di noi, e agisce. Non basterà staccarsi un braccio per elidere questa parte. Solo gli idioti, in Twin Peaks, possono sperare di essere felici (Lucy e Andy, Bobby e Shelley); per gli altri non esiste salvezza. Soffre Audrey Horne, e forse muore nell’esplosione della banca in cui si è incatenata; soffriva ovviamente Laura Palmer, l’unica figura davvero viva di un esercito di morti viventi (e per questo morta); soffre Dale Cooper, che non ha saputo accettare la sfida con se stesso.

Il vero ribaltamento finale ordito da Lynch e Frost non è tanto nella possessione infernale da parte di BOB, coup de théâtre che una mente brillante può anche arrivare a intuire. No, il colpo di scena che spiazza davvero è nello svelamento di un personaggio fino a quel momento mostrato come solido, sicuro di sé, privo di paure, coraggioso e sprezzante del pericolo. Nella Loggia Nera lo si vede solo di schiena, perché sta scappando, e non ha tempo neanche per girarsi. Ma sarebbe comunque prematuro definire questa una fine. Come ogni opera che si rispetti, Twin Peaks vive al di là della sua conclusione, e la fine non è mai tale davvero. Come i gufi che, si sa, non sono quello che sembrano.

NOTE

1. “Un bambino uscì per giocare, aprì la porta e vide il mondo. Attraversando la porta causò un riflesso. Nacque il male. Nacque il male, e seguì il bambino.”

2. Al momento, considerando già il ritorno a Twin Peaks, Lynch ha firmato dieci lungometraggi per il cinema, un documentario sui Duran Duran, uno spettacolo di video-teatro (Industrial Symphony No. 1, 1990), oltre venti cortometraggi e spot pubblicitari, la serie di Interview Project e una decina di lavori per la televisione, tra i quali val la pena ricordare quantomeno Hotel Room (1993) e Rabbits (2002).

3. Lo stesso Lynch fu molto critico nei confronti della ABC, che pretese che l’assassino di Laura Palmer fosse annunciato nei primi episodi della seconda stagione.

4. One Saliva Bubble, che avrebbe dovuto avere per protagonista Steve Martin, e The Lemurians.

5. Altra curiosità. Prima di ritrovarsi al lavoro sullo script di Dune, che segnò l’inizio della collaborazione con De Laurentiis, Lynch ipotizzò anche di tradurre in immagini Red Dragon (Il delitto della terza luna), primo romanzo di Thomas Harris in cui compare il personaggio di Hannibal Lecter. Quando Lynch abbandonò il progetto questo passò di mano in mano, fino a finire tra quelle di Mann: nacque così Manhunter, insieme a Velluto blu e a Vivere e morire a Los Angeles di William Friedkin il noir più significativo e seminale del decennio.

6. Interpretato da David Duchovny, che diventerà noto alle platee televisive mondiali solo un paio di anni più tardi nelle vesti di Fox Mulder, uno dei due protagonisti di X-Files, serie che deve molto a Twin Peaks. Questo permette di aprire un piccolo excursus sul vasto cast scelto da Lynch e Frost per dare vita ai personaggi della serie: a parte i fedelissimi del regista di Missoula (Kyle MacLachlan, Jack Nance, Grace Zabriskie, Frances Bay), e un paio di nomi “celebri” (Piper Laurie, Russ Tamblyn, Ray Wise, Joan Chen) la maggior parte degli attori non ebbe una carriera particolarmente ricca di soddisfazioni, eccezion fatta per comparsate minori come quelle di Heather Graham, Miguel Ferrer e Michael Parks.

Info

Twin Peaks, la sigla musicata da Angelo Badalamenti.

Il sogno di Dale Cooper, una delle sequenze più celebri di Twin Peaks.

Leland Palmer canta Get Happy in un episodio di Twin Peaks.

Il sito di Wrapped in Plastic, il magazine dedicato a Twin Peaks e a David Lynch pubblicato dal 1992 al 2005.

- Genere: commedia, drammatico, fantasy, horror, noir, poliziesco, sentimentale, teen movie, thriller

- Titolo originale: Twin Peaks

- Paese/Anno: USA | 1990, 1991

- Regia: Caleb Deschanel, David Lynch, Diane Keaton, Duwayne Dunham, Graeme Clifford, James Foley, Jonathan Sanger, Lesli Linka Glatter, Mark Frost, Stephen Gyllenhaal, Tim Hunter, Tina Rathborne, Todd Holland, Uli Edel

- Sceneggiatura: Barry Pullman, David Lynch, Harley Peyton, Jerry Stahl, Mark Frost, Robert Engels, Scott Frost, Tricia Brock

- Fotografia: Frank Byers, Ronald Víctor García

- Montaggio: Duwayne Dunham, Jonathan P. Shaw, Mary Sweeney, Paul Trejo, Toni Morgan

- Interpreti: Adele Gilbert, Al Strobel, Alan Ogle, Alicia Witt, Andrea Hays, Annette McCarthy, Arnie Stenseth, Arvo Katajisto, Austin Jack Lynch, Bellina Logan, Ben DiGregorio, Betsy Lynn George, Billy Zane, Brenda E. Mathers, Brenda Strong, Brett Vadset, Brian Straub, Carel Struycken, Catherine E. Coulson, Charles Hoyes, Charles Miller, Charlie Spradling, Charlotte Stewart, Chris Morrissey, Chris Mulkey, Claire Stansfield, Clarence Williams III, Clay Wilcox, Clive Rosengren, Connie Woods, Craig MacLachlan, Dan O'Herlihy, Dana Ashbrook, Dave Bean, David Chadwick, David Duchovny, David L. Lander, David Lynch, David Patrick Kelly, David Warner, David Wasman, Derick Shimatsu, Diane Caldwell, Don Amendolia, Don Calfa, Don S. Davis, Dorothy Roberts, Ed Wright, Emily Fincher, Eric Da Re, Erika Anderson, Eve Brent, Everett McGill, Frances Bay, Frank Roberts, Frank Silva, Galyn Görg, Gary Hershberger, Gavan O'Herlihy, Gérald L'Ecuyer, Geraldine Keams, Grace Zabriskie, Hank Worden, Harry Goaz, Heather Graham, Ian Abercrombie, Ian Buchanan, J. Marvin Campbell, Jack McGee, Jack Nance, James Booth, James Craven, James Marshall, Jan D'Arcy, Jane Greer, Jane Jones, JC Motes, Jed Mills, Jennifer Aquino, Jessica Wallenfels, Jill Engels, Jill Pierce, Jimmy Scott, Joan Chen, John Apicella, John Boylan, John Charles Sheeham, Joseph L. Altruda, Joshua Harris, Jula Bell, Julee Cruise, Julie Hayek, Kathleen Wilhoite, Kellie Lumb, Kenneth Welsh, Kevin Young, Kim Lentz, Kimmy Robertson, Kyle MacLachlan, Lance Davis, Lara Flynn Boyle, Laurel White, Lenny von Dohlen, Leonard Ray, Lesli Linka Glatter, Lisa Ann Cabasa, Lisa Cloud, Mae Williams, Mak Takano, Marjorie Nelson, Mark Frost, Mark Lowenthal, Mary Bond Davis, Mary Chalon, Mary Jo Deschanel, Mary Stavin, Matt Battaglia, Mädchen Amick, Michael Horse, Michael J. Anderson, Michael M. Vendrell, Michael Ontkean, Michael Parks, Michelle Milantoni, Miguel Ferrer, Molly Shannon, Nicholas Love, Patricia Dunnock, Peggy Lipton, Peter Michael Goetz, Phoebe Augustine, Piper Laurie, Ray Wise , Richard Beymer, Rick Giolito, Rick Tutor, Ritch Brinkley, Robert Apisa, Robert Bauer, Robert Davenport, Roberta Maguire, Robyn Lively, Rodney Harvey, Ron Blair, Ron Kirk, Ron Taylor, Royal Dano, Royce D. Applegate, Russ Tamblyn, Sandra Kaye Wetzel, Shelley Henning, Sherilyn Fenn, Sheryl Lee, Smokey Hormel, Stephen C. MacLaughlin, Steven Hodges, Susan Sundholm, Tawnya Pettiford-Wates, Ted Raimi, Tiffany Muxlow, Tony Burton, Tony Jay, Troy Evans, Van Dyke Parks, Victoria Catlin, Walter Olkewicz, Warren Frost, Wendy Robie, Will Seltzer, William Ungerman, Willie Garson

- Colonna sonora: Angelo Badalamenti

- Produzione: Lynch/Frost Productions, Propaganda Films, Spelling Entertainment, Twin Peaks Productions

- Durata: 1400' (47 minuti a episodio)

Velluto blu

Velluto blu David Lynch: The Art Life

David Lynch: The Art Life Eraserhead – La mente che cancella

Eraserhead – La mente che cancella Strade perdute

Strade perdute Eraserhead

Eraserhead The Alphabet

The Alphabet INLAND EMPIRE

INLAND EMPIRE Il sogno in Lynch. Una fine?

Il sogno in Lynch. Una fine? Un cerchio che si chiude: Lynch e Moebius

Un cerchio che si chiude: Lynch e Moebius David Lynch. La memoria americana

David Lynch. La memoria americana David Lynch. L’incubo industriale e la serialità

David Lynch. L’incubo industriale e la serialità David Lynch, un alchimista intrappolato nel sogno

David Lynch, un alchimista intrappolato nel sogno Mulholland Drive

Mulholland Drive