Hammamet

di Gianni Amelio

Il buen retiro/esilio ad Hammamet di Bettino Craxi parrebbe essere al centro del nuovo film di Gianni Amelio; il condizionale è d’obbligo, visto e considerato che il regista calabrese si perde ben presto in un affresco umano che non sa decidersi tra metafora e realismo, e resta impelagato a metà strada. La recitazione di Pierfrancesco Favino è ottima, ma che senso ha lavorare in quel modo sul trucco se poi si fa di tutto in fase di sceneggiatura per evitare riferimenti storici diretti, nomi, perfino dei partiti? Più che ambiguo Amelio appare confuso, tanto sul racconto quanto nella messa in scena; condivide il suo spaesamento un Piovani che insegue le traiettorie musicali di Moretti, e un cast che, tolto l’eccellente protagonista, non riesce a donare credibilità all’intreccio.

Le mazze fionde di quando ero bambino non torneranno più

Hammamet, città costiera della Tunisia. È qui che si è ritirato a vivere Bettino Craxi (nel film il suo nome non è mai citato, sostituito da “Il presidente”), segretario del Partito Socialista Italiano in fuga dall’Italia a seguito dell’inchiesta nota come Mani Pulite. Oramai diabetico e malato di gotta, l’uomo politico vive della propria gloria passata, tra amici che lo vanno a trovare e l’affetto dei cari, soprattutto della figlia minore (Anita, personaggio di fantasia). Nella villa, presidiata dall’esercito tunisino, fa irruzione una sera il figlio, mentalmente un po’ instabile, di un compagno di partito che si è suicidato… [sinossi]

Hammamet non inizia nella Tunisia in cui poi si rinchiuderà insieme al suo protagonista, ma nell’ex fabbrica Ansaldo, protagonista nel maggio milanese del 1989 del quarantacinquesimo congresso del Partito Socialista Italiano: un congresso che incoronò una volta di più Bettino Craxi come leader del partito, il fautore del distaccamento dal pensiero marxista a favore di un ritorno all’ideale proudhoniano. Gianni Amelio ne ricostruisce la scenografia con estrema fedeltà, a partire ovviamente dalla piramide ideata da Filippo Panseca. L’apogeo del segretario contiene al proprio interno anche il perigeo, visto che fa capolino al congresso il tesoriere del partito che confida a Craxi i propri timori riguardo le indagini della magistratura che porteranno di lì a un paio d’anni all’inchiesta denominata Mani Pulite e allo stesso tempo gli rinfaccia la protervia con cui ha gestito il potere, senza accorgersi di andare incontro a un disastro che investirà l’intero partito. Quest’incipit, su cui si tornerà tra poco, è in realtà anticipato da un breve frammento dal sapore vagamente onirico, che vede per protagonisti un bambino, la sua fedele mazza fionda e un vetro pronto per essere infranto. Un cortocircuito logico che racchiude al proprio interno la vera e profonda ambizione di Gianni Amelio: non tanto quella di raccontare per immagini la figura storica di Bettino Craxi, ma quella di ragionare una volta di più sul tradimento dell’infanzia (si pensi al suo adattamento, molto libero, de Il primo uomo di Albert Camus) e sulla lotta intestina, sotterranea e spesso silente tra padri e figli. Anche nella messa in scena dell’incontro al congresso tra Craxi e il fedele – ma oramai distante – Vincenzo Sartori (nome e personaggio di fantasia, altro elemento su cui si dovrà tornare più avanti) mostra una dinamica padre/figlio, seppur traslata in campo strettamente politico. Dopo la sequenza dell’Ansaldo la storia si sposta dieci anni dopo, nel 1999, in Tunisia. Tutto è già avvenuto, colui che fu Presidente del Consiglio ha lasciato l’Italia e vive nel suo buen retiro/esilio in quel di Hammamet: con lui la moglie, la figlia e il di lui figlio, e un’ingente scorta para-militare. Ma una sera fa irruzione nella villa, rischiando anche di beccarsi qualche fucilata, un ragazzo: è il figlio di Sartori, suicidatosi durante lo sviluppo delle indagini.

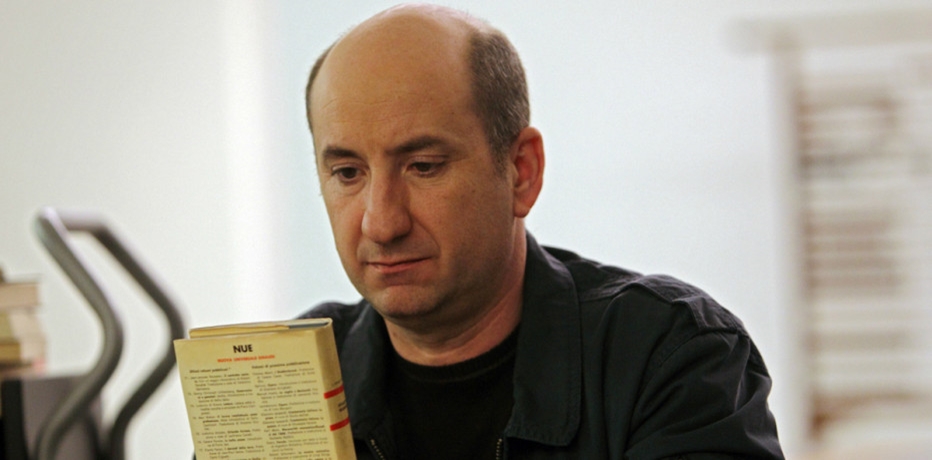

Colpisce, anche alla base di quanto appena scritto, l’impegno con cui Amelio ha voluto ricostruire quel congresso meneghino. Colpisce ancor più che per interpretare il protagonista l’ottimo Pierfrancesco Favino (la sua prova attoriale è senz’ombra di dubbio l’elemento più convincente del film) si sia sottoposto a un trucco prostetico imponente, complesso, atto in tutto e per tutto a riprodurre l’immagine di Bettino Craxi. Perché in realtà nel dodicesimo lungometraggio diretto da Amelio in trentasette anni di carriera non si nomina mai Craxi: perfino il figlio – che è Bobo ma non è Bobo – ai giornalisti parla di “Caso C.”, mentre tutti si rivolgono a lui come al Presidente. Non è certo l’unica omissione consapevole e volontaria: il Partito Comunista Italiano diventa “il principale partito dell’opposizione”, Ciriaco De Mita si trasforma in “quel politico avellinese”, parlando al telefono con Berlusconi – o con uno della sua compagine – Favino non fa nomi ma si riferisce a una fantomatica “vostra rivoluzione”. Anche il pool di Mani Pulite non ha nomi. Gli unici personaggi ad aver diritto a un nome sono quelli inventati: Stefania Craxi qui si chiama Anita, per esempio. Anita, come la moglie di Garibaldi, la figura che più di tutte Amelio rimembra: c’è una stampa di Garibaldi che fa bella mostra di sé nella villa, e lo stesso “Presidente” canticchia al suo nipotino “Garibaldi fu ferito, fu ferito a una gamba, Garibaldi che comanda, che comanda il battaglion”. Lo stesso Craxi, dopotutto, è ferito a una gamba, visto che soffre di gotta, gentile presente del diabete che lo affligge.

La Storia, dunque, può essere riletta. È un diritto, o per meglio dire una scelta. Certo, un racconto di finzione, per quanto all’apparenza biografico sia, non può che comporsi di omissis, di aggiunte e di elisioni, di riscritture di dialoghi e di invenzioni letterarie. Quello che sorprende, tornado al punto, è che Amelio vuole ricordare a ogni pie’ sospinto al pubblico che è proprio Craxi quello che ha di fronte, ma non lo nomina, svicola, cambia discorso. La sceneggiatura assume da subito un tono moderato, calcolatore, quasi doroteo per rimanere nel gergo politico della Prima Repubblica. Forse inseguendo qualche svolazzo lirico Amelio predilige l’allusione alla verace forza del racconto. Un racconto che si articola al contrario per blocchi, tutti contraddistinti dagli incontri/scontri del protagonista con questo o quell’altro personaggio, da un collega di un altro partito che lo va a trovare fino a quel ragazzo già citato che ha fatto irruzione nella villa e che, ma non lo sa nessuno, ha comprato un’arma in un negozio della città, parlando per di più un perfetto arabo. Ecco, forse il modo in cui è gestito il personaggio di Fausto (poco convincente l’interpretazione di Luca Filippi, ma va detto che tolto Favino il resto del cast desta molte perplessità) è anche il simbolo delle opacità dell’operazione condotta in porto da Amelio: apparso dal nulla, nel nulla scomparirà per poi fare ritorno in un passaggio finale che è anche il più discutibile sotto il profilo della narrazione, e il suo impatto nell’evoluzione del personaggio principale sarà pressoché impalpabile. Molto rumore per nulla, verrebbe da dire, se non fosse per l’evidente autocitazione da Colpire al cuore.

Incapace di scegliere tra il piacere lubrico dell’agiografia e quello seminarista del fustigatore dei malcostumi, Amelio si trova a muoversi in una terra di nessuno, privo di una collocazione per sé ma soprattutto per il proprio sguardo. Hammamet si barcamena dunque tra bozzetti dell’Italia dell’epoca – il gruppo di turisti in Tunisia che lo offende coram populo –, l’affresco umano che soverchia quello strettamente politico, relegato in secondo piano al punto da essere quasi completamente invisibile, e inscena allo stesso tempo un’agguerrita lotta tra realismo e metafora. Una lotta nella quale il primo a essere sconfitto è il film. È evidente che Craxi nella mente di Amelio serva come puntello per riuscire ad allargare il discorso alla caducità dell’uomo, vittima della propria vanità ma anche di un consesso umano che sa scendere in fretta e furia dal carro su cui era salito con altrettanta rapidità, e sull’impossibilità di trovare un contatto sincero e profondo tra padri e figli. Anita e Fausto servono a questo, in fin dei conti, a scoprire il nervo di un uomo in continua lotta con se stesso, con la propria storia – socialista e arrivista a un tempo –, con un’Italia che gli ha voltato le spalle. Ma è sempre la confusione a regnare sovrana, come dimostrano i non pochi morettismi, concentrati soprattutto nella scelta di Nicola Piovani nelle vesti di compositore, che riprende da un lato un motivo della colonna sonora di Sogni d’oro e dall’altro si diverte a storpiare e immalinconire L’Internazionale, come già in Palombella rossa. Ma Amelio guarda anche al Marco Bellocchio di Buongiorno, notte – quella passeggiata a piedi scalzi sul Duomo… – , e perfino a Bernardo Bertolucci. La storia del cinema italiano non gli viene in soccorso, lasciandolo a doversi confrontare con il proprio immaginario e riscoprendolo immiserito, e intorpidito. Cosa scorgere dopotutto in quell’avanspettacolo in cui Olcese e Margiotta (sì, proprio Ciquito y Paquito del televisivo Avanzi) fanno battute di bassa lega sui latrocini socialisti esponendo poi il corpo sfatto e sulla sedia a rotelle di Craxi al pubblico ghignante se non una messa alla berlina del pubblico ludibrio, che va quasi a presupporre un martirio sociale del segretario? Si obietterà che non è dovere di un cineasta avere un’opinione precisa su questo o quell’altro fatto, e da un simile appunto potrebbe sorgere una discussione dialetticamente fertile. Ma quel che manca ad Amelio in Hammamet, nel suo cercare di restare a galla tra i flutti più differenti, non è un’opinione, ma uno sguardo. E questo è assai meno perdonabile. Perché non basta mettere in scena un corpo oramai prossimo alla decomposizione per dare il via a una speculazione sulla decadenza del potere, sull’uggiosità della sconfitta politica, dell’esclusione dall’agone. Sarebbe troppo semplice, e quindi difficile. Quella semplicità che prorompe dalle citazioni della Hollywood classica (Là dove scende il fiume di Anthony Mann, Le catene della colpa di Jacques Tourneur, e soprattutto una celeberrima sequenza di Secondo amore di Douglas Sirk, qui però completamente svuotata di significato) di cui si nutre quotidianamente la consorte del Presidente, e che è ignota in questo film ad Amelio. Così ignota che è costretto a ricorrere di nuovo alla fionda (e alla metafora, sfuggendo il reale) per trovare una conclusione al suo racconto su Craxi che Craxi non è, e sul potere come forma ignota, intangibile e inconoscibile all’umano, di fronte al quale si può crollare e perire, o impazzire. Dopotutto non c’è più molto di serio nel cinema politico italiano, al punto che Sigonella la si può ricostruire solo come un gioco d’infanzia con i soldatini, e nulla più.

Info

Il trailer di Hammamet.

- Genere: biopic, drammatico, storico

- Titolo originale: Hammamet

- Paese/Anno: Italia | 2020

- Regia: Gianni Amelio

- Sceneggiatura: Alberto Taraglio, Gianni Amelio

- Fotografia: Luan Amelio Ujkaj

- Montaggio: Simona Paggi

- Interpreti: Adolfo Margiotta, Alberto Paradossi, Ammar Hadj, Arbi Ben Saiel, Azzedine Mabouj, Barbara Porta, Claudia Gerini, Claudia Lawrence, Diego Rosselli, Donato Ladik, Fabrizio Tassi, Federico Bergamaschi, Flavio Francesco Milani, Francesco Guzzo, Giuseppe Cederna, Hamida Gombri, Haykel Rahali, Hedy Krissane, Irene Maag, Kaouter Hammami, Lassaad Ben Abdallah, Livia Rossi, Luca De Bei, Luca Filippi, Luca Lo Destro, Massimo Olcese, Mohamed Sayari, Najla Ben Abdallah, Pierfrancesco Favino, Renato Carpentieri, Roberto De Francesco, Sameh Andoisi, Silvia Cohen, Walid Selmi, Yahia Feydi

- Colonna sonora: Nicola Piovani

- Produzione: Evolution People, Minerva Pictures Group, Pepito Produzioni, Rai Cinema, SBH

- Distribuzione: 01 Distribution

- Durata: 126'

- Data di uscita: 09/01/2020

Colpire al cuore

Colpire al cuore Passatempo

Passatempo La tenerezza

La tenerezza Felice chi è diverso

Felice chi è diverso L’intrepido

L’intrepido