Le sorelle Munekata

di Yasujirō Ozu

Nell’anno in cui ricorrono sia il centoventesimo compleanno di Yasujirō Ozu che il sessantennale della sua morte sono ben due i film del grande cineasta giapponese presentati in versione restaurata in digitale in Cannes Classics: Le sorelle Munekata, con la sua storia di sorellanza, padri morenti, amori perduti e mariti alcolizzati contiene la quintessenza della riflessione di Ozu sul vecchio e il nuovo, e sull’ineluttabile straziante dolcezza del vivere.

La vera novità

Tokyo: Setsuko gestisce un bar insieme a sua sorella Mariko ed è legata, in un infelice matrimonio, a Ryōnosuke, un ingegnere disoccupato caduto vittima dell’alcolismo. La notizia della malattia del padre Tadachika, a cui resta meno di un anno da vivere, si aggiunge ai molti problemi che stanno condizionando la vita di Setsuko: l’attività va male e c’è bisogno di denaro per coprire le spese del locale, mentre suo marito, da quando ha perso il lavoro, è diventato intrattabile e violento. In visita a Kyoto alla casa del padre, Setsuko incontra Hiroshi, con cui era stata fidanzata anni prima; Hiroshi è ancora innamorato di lei, nonostante siano passati più di dieci anni dalla fine della loro storia… [sinossi]

C’è un momento cruciale ne Le sorelle Munekata (宗方姉妹, Munekata kyōdai), quarta regia per Yasujirō Ozu dalla fine della Seconda guerra mondiale e primo film da lui diretto a raggiungere le sale giapponesi dopo la revisione del ruolo dello SCUP da parte del Generale MacArthur, che in buona sostanza limita l’azione dei funzionari statunitensi permettendo alla burocrazia nipponica di riprendere progressivamente possesso della macchina statale (d’altro canto le truppe statunitensi dovevano essere ricollocate nella vicina Corea, e il Giappone doveva servire come alleato stabile). Tale momento è rappresentato da una riflessione pronunciata da Setsuko, la maggiore delle sorelle Munekata, quella che si danna a causa di un matrimonio che si è rivelato disastroso: “La vera novità è ciò che non invecchia nonostante lo scorrere del tempo”. Sembra quasi racchiuso in questo stralcio di dialogo non solo il senso di questo film, per lo più dimenticato e riemerso sulla Croisette nel maggio 2023, per ricordare tanto il centoventesimo compleanno di Ozu quanto il sessantennale della sua dipartita, ma quello dello stesso cinema del grande regista giapponese. La vera novità è ciò che non invecchia nonostante lo scorrere del tempo, un po’ come le immagini di cui si compone il film, marchio di fabbrica che vale più di qualsiasi firma: la posizione della macchina da presa da “altezza tatami”, la profondità di campo agevolata dall’utilizzo mai prono della scenografia (ad esempio le porte scorrevoli), la composizione pittorica dell’inquadratura, tra elementi di scena e il ricorso quasi ossessivo alla quadrettatura, lo spazio solo all’apparenza vuoto che attira l’occhio dello spettatore e dove andrà a collocarsi con ogni probabilità uno dei personaggi. E poi i luoghi scelti, le case dove si incontrano/scontrano i protagonisti, i bar che rappresentano lo spazio neutro in cui gli esseri umani possono forse desiderare finalmente di aprirsi all’altro, di mostrare le proprie fragilità.

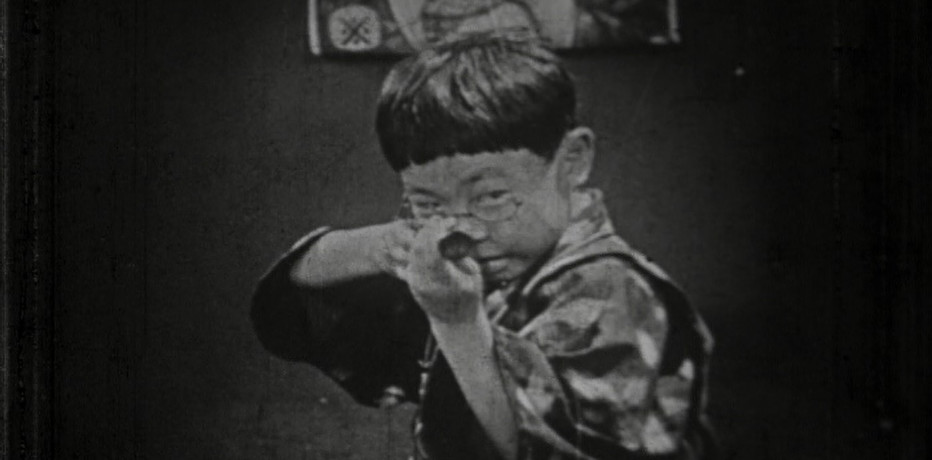

Nonostante tutto ciò a uno sguardo superficiale Le sorelle Munekata può apparire quasi un titolo spurio, un oggetto di non facilissima e immediata classificazione, e dunque arduo da maneggiare. Probabilmente è anche a causa di questo pregiudizio che il titolo sia passato in secondo piano anche per quel che concerne molti appassionati di cinema giapponese e della stessa filmografia di Ozu. Magari può aver contribuito a un simile errore di interpretazione anche la presenza in scena di due attrici non appartenenti in senso stretto all’universo creativo di Ozu, vale a dire Kinuyo Tanaka e Hideko Takamine: per quanto entrambe avessero frequentato fin dall’inizio delle rispettive carriere la poetica ozuiana (si pensi a Mi sono laureato, ma… e La donna della retata per Tanaka, e Il coro di Tokyo per una allora settenne Takamine) i loro nomi sono avvinti al cinema di Kenji Mizoguchi – Tanaka – e Mikio Naruse – Takamine. È anzi interessante notare come Ozu sembri costruire le psicologie dei due personaggi, che sono in scena le sorelle Munekata del titolo, guardando proprio alla loro carriera professionale, tra preservazione della tradizione nipponica da un lato e spinta verso la modernità dall’altro. Così se Setsuko pare a tratti provenire direttamente da un jidai-geki, ecco che Mariko incarna già il ruolo della donna post-bellica, del tutto insofferente alle regole che hanno gravato sul suo “genere” nel corso dei secoli. Ozu compie nei riguardi delle sue protagoniste una scelta a suo modo anomala, e che squilibra in maniera proficua l’apparenza granitica della sua messa in scena: la storia è quasi completamente spostata su Setsuko (è lei il centro nevralgico della narrazione), eppure a essere maggiormente presente in scena è Mariko, che così destabilizzando lo sguardo pigro dello spettatore può sottilmente mostrare la necessità di una rappresentazione meno stantia e prevedibile della femminilità. Se l’occhio di Setsuko si può perdere ancora nel vuoto o abbassarsi, seguendo dunque i codici della tradizione, Mariko è con la sua stessa presenza in scena uno schiaffo in faccia alle convenzioni, non solo quelle della cultura nipponica e del suo cinema. La sequenza che vede la ragazza giocare con l’armatura di un samurai, dapprima abbassandole la visiera per “impedire” che possa guardarla mentre si alza la gonna per mettere a posto le calze, subito dopo “punendola” con un colpo ben assestato sullo stomaco, e infine addirittura “umiliandola” con il lancio di entrambe le ciabatte, riassume l’approccio non solo ludico di Ozu – Mariko è la vera samurai del film, e sarebbe pronta a assaltare il nemico a colpi di piccozza solo per difendere la sorella – che permea l’intero racconto.

Certo, la presenza produttiva della Shintōhō in luogo della abituale Shōchiku può farsi sentire, ed ecco che rispetto alla pacata sobrietà cui è avvezzo ogni fedele spettatore di Ozu Le sorelle Munekata pecca qua e là di un eccesso cascame melodrammatico, come si può evidenziare in particolar modo nella rappresentazione del rapporto tra Setsuko e l’universo maschile, ma l’impressione è che più di altri film di Ozu qui si entri prepotentemente in dialettica tra ciò che fu fino al 1945 e il “dopo-bomba”. La dialettica, in questo caso sempre giocosa, è ora tra l’Amleto e i “kamikaze” (“Bere o non bere, questo è il dilemma”), tra il baseball e la tradizione. Ozu non appiana il suo stile per andare incontro al tempo, ma si rende conto di come la rappresentazione del Giappone non possa ancorarsi al passato, per quanto ci sia della “vera bellezza” nel “Giappone di un tempo”. Così dietro il grondare retorica di qualche singolo lacerto si può indiscutibilmente cogliere lo sguardo di Ozu, quell’ancorarsi all’umano che ha ancora il diritto di fissare in macchina, senza porsi problemi con il moderno che avanza. E per riconoscere immediatamente il grande romanzo nazionale di uno degli autori più rilevanti dell’intera storia del cinema basta imbattersi in Chishū Ryū, fedelissimo di Ozu (oltre trenta film insieme) già perfettamente a suo agio nella parte dell’anziano padre delle due protagoniste nonostante all’epoca delle riprese avesse appena quarantacinque anni, venti più di Takamine e solo cinque più di Tanaka. Tre anni più tardi incarnerà Shūkichi Hirayama in Viaggio a Tokyo, e non è affatto casuale che alcune intuizioni di quel capolavoro siano già rintracciabili ne Le sorelle Munekata: dopotutto “La vera novità è ciò che non invecchia nonostante lo scorrere del tempo”.

Info

Le sorelle Munekata sul sito del Festival di Cannes.

- Genere: drammatico

- Titolo originale: Munekata Kyōdai

- Paese/Anno: Giappone | 1950

- Regia: Yasujirō Ozu

- Sceneggiatura: Kōgo Noda, Yasujirō Ozu

- Fotografia: Joji Ohara

- Montaggio: Toshio Gotō

- Interpreti: Chishū Ryū, Hideko Takamine, Ken Uehara, Kinuyo Tanaka, Sanae Takasugi, Sō Yamamura, Tatsuo Saito

- Colonna sonora: Ichirō Saitō

- Produzione: Shintoho

- Durata: 116'

Inizio di primavera

Inizio di primavera Buon giorno

Buon giorno Ozumania

Ozumania Tardo autunno

Tardo autunno Fiori d’equinozio

Fiori d’equinozio Il gusto del sakè

Il gusto del sakè Crepuscolo di Tokyo

Crepuscolo di Tokyo Tarda primavera

Tarda primavera Il tempo del raccolto del grano

Il tempo del raccolto del grano Tucker Film consacra a Yasujirō Ozu il mese di dicembre

Tucker Film consacra a Yasujirō Ozu il mese di dicembre Festival di Cannes 2023 – Presentazione

Festival di Cannes 2023 – Presentazione Cannes 2023

Cannes 2023 Cannes 2023 – Minuto per minuto

Cannes 2023 – Minuto per minuto Una gallina nel vento

Una gallina nel vento Il sapore del riso al tè verde

Il sapore del riso al tè verde A Straightforward Boy

A Straightforward Boy Una locanda di Tokyo

Una locanda di Tokyo Sono nato, ma…

Sono nato, ma… Viaggio a Tokyo

Viaggio a Tokyo