Twin Peaks – Ep. 8

di David Lynch

“This is the Water. And This is the Well”. Tra non-morte e imitazione della vita l’ottavo episodio di Twin Peaks si lancia nella messa in scena della genesi del male nel Ventesimo Secolo; un male incarnato ma che deriva dalla tecnologia, creata dalla macchina-uomo e destinata a ritornare organica, ma mostruosa. David Lynch firma uno schizzo sperimentale di poco meno di un’ora, esperienza visiva che nulla ha a che spartire con ciò che il piccolo schermo ha avuto modo di trasmettere. Il punto di non ritorno?

La genesi

Il doppelganger di Cooper affronta una situazione di vita o di morte. Nel 1945, una bomba atomica viene sperimentata nel New Mexico, e il male dell’uomo moderno si incarna… [sinossi]

When the twilight is gone and no songbirds are singing

When the twilight is gone you come into my heart

And here in my heart you will stay while I pray.

The Platters, 1956.

Gli uomini dei boschi e la bomba. Il grande fungo che tutto devasta. La giovinezza spensierata che è destinata a conoscere l’orrore. Anzi, a inglobarlo per tenerlo dentro di sé. Scriveva William Blake: “Every night, and every morn, Some to misery are born. Every morn, and every night, Some are born to sweet delight. Some are born to sweet delight. Some are born to endless night”. Nasce a infinita notte anche l’umanità moderna. Nasce dalla bomba. Nasce dalla devastazione. Come il “male”, nella sua accezione più ampia. L’ottava parte di cui si compone questo sonetto in punta di orrore schizzato da David Lynch su una parete all’apparenza impossibile da sporcare è la Genesi, la nascita di tutto. L’origine, nel senso etimologico del termine: nascere, provenire, cominciare. Tutto ha un inizio, perfino il male. E tutto, nonostante forze agiscano negli anfratti futuristico-surrealisti di altri mondi sopra e sotto quello materiale, ha comunque origine dall’uomo, e dalle sue azioni. L’uomo ha scoperto la possibilità di creare la bomba nucleare, l’uomo l’ha testata per la prima volta il 16 luglio del 1945 nel bianchissimo deserto di White Sands, nel New Mexico. Una detonazione nel nulla, prima che la bomba si accanisse su Hiroshima e Nagasaki, straziando milioni di vite. Una detonazione quasi senza sonoro, bianca come il bianco di un deserto in cui forse non esiste notte. Da lì parte il viaggio del male della modernità, e da lì parte anche realmente questo ottavo episodio, già anticipato da una splendida sequenza notturna su strade desolate del Sud Dakota, con BOB/Cooper che vorrebbe eliminare Ray dopo aver ottenuto da questo un’informazione che gli è di fondamentale importanza, ma viene colto di sorpresa dal “socio” e liquidato con due colpi in pieno petto. L’aveva annunciato Mike, l’uomo con un solo braccio, a Dougie Jones: don’t die. Così la non-morte del doppelganger dà il via alla fantasmatica incursione nei meandri dell’abisso che tutto cela e tutto (ri)crea.

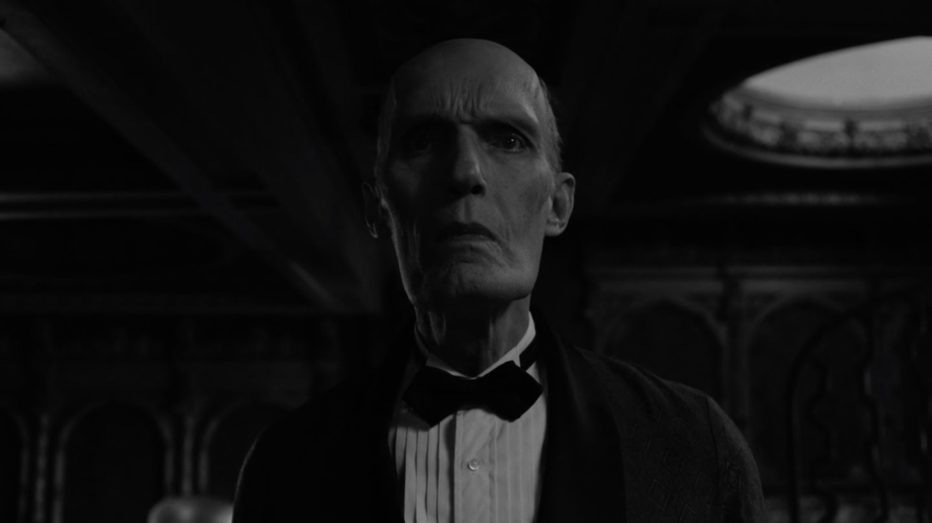

Il fungo atomico, che giganteggiava alle spalle di Gordon Cole in un paio di episodi già trasmessi, è di nuovo alla base di tutto; Lynch sembra in qualche modo pensarla come Adlai Stevenson, che all’inizio del Ventesimo Secolo affermò: “Non c’è malvagità nell’atomo: solo nelle anime degli uomini”. Di tutti gli uomini. Può esistere la purezza, ribadisce Twin Peaks, ed essere baciata come l’immagine eternamente sorridente di Laura Palmer nell’abito di reginetta del ballo; può essere baciata come la giovane ragazza che vive al limitar del deserto e viene corteggiata da un coetaneo che per lei, e un casto bacio sulle labbra, ha lasciato la sua fidanzata. Può esistere, la purezza, ma nasce solo come tentativo ultimo, e forse fallimentare (chissà) di contrastare il male che nasce e si fa mostruoso al di là di ogni razionale immaginazione. Rane-scarafaggio che nascono da uova deformi, boscaioli neri come la pece ed ectoplasmatici che si aggirano per le brulle strade polverose chiedendo, con voce che è solo uno scherzo d’umanità, “got a light?”, e poi ovviamente quella frase ripetuta all’infinito alla radio, mezzo di comunicazione e a lungo andare con la nenia di obsolescenza.

“This is the water. And this is the well. Drink full and descend. The horse is the white of the eyes and dark within.”

Ripeterlo senza soluzione di continuità può portare alla perdita di conoscenza, e chissà a cos’altro. È la nenia, il gioco con il distico surreale che già l’originale Twin Peaks (si torna sempre alla genesi) suggeriva nell’indimenticabile “Nell’oscurità di un futuro passato il mago desidera vedere. Un uomo canta una canzone tra questo mondo e l’altro. Fuoco, cammina con me”. Già, il fuoco. Il brillio dell’atomo che si fa fungo di cenere e devastazione; il globo dorato; la garmonbozia. Il fuoco. Il fuoco che devasta e rigenera attraverso la distruzione. Il fuoco è l’elemento attorno al quale sempre ruota il cinema di Lynch: perché il fuoco è esso stesso vita, e suo più ferale antagonista. Il fuoco è un doppelganger della vita. Una sua illuminazione/illusione. Questa è l’acqua, e questo è il pozzo. Bevi fino in fondo, e calati. Bisogna immergersi nel magma dell’indefinito e abbeverarsi fino a svuotare il pozzo, per poter esistere. Questo passaggio, che è già diventato oggetto di culto sul web e all’interno delle discussioni sulla serie e sull’impronta lynchiana, è forse il rimando più diretto e immediato dell’intero episodio alle precedenti incursioni di Lynch tra logge bianche e nere. Nelle sequenze dapprima escluse e poi reinserite nelle edizioni per l’home video di Fuoco cammina con me, c’è una lunga dissertazione all’interno della Loggia Nera, in una capanna per boscaioli – non dissimile da quella gestita da Buella e vista all’inizio di questa serie – dove, oltre due woodsman, si trovano un po’ tutti, dal nano/braccio a BOB, dal giovane nipote della singora Tremond a una figura diafana e spettrale. Il nano si lancia in un discorso che molto ha in comune con le parole pronunciate dal woodsman ai microfoni della radio: “From pure air. We have descended from pure air. Going up and down. Intercourse between the two worlds”.

Che esista una cosmogonia compiuta e coerente che attraversa tutto il cinema di Lynch, a partire dall’incipit di Eraserhead – La mente che cancella (ma prima ancora, con Grandmother, il discorso sembra possedere una sua chiarezza estrema) fino alle figure che sorgono nella notte del New Mexico, non è certo qualcosa che si scopre oggi. Una eterna lotta tra bene e male che vede quest’ultimo vincere, perché in fin dei conti forse primigenio, o comunque strutturato in modo tale da attirare a sé l’umanità e avvincerla con maggiore forza – nessuno, e non è un caso, cerca di fuggire di fronte all’avanzare del boscaiolo con la sua surreale domanda di un accendino. Certo, esiste la Loggia Bianca, come il luogo in cui risiedono il gigante e la donna che ascolta in loop un brano jazz, ma è debole e meno in grado di entrare in relazione diretta e mostruosa con l’umano e con le sue necessità e i suoi desideri. Questi esseri possono anche ridare vita a ciò che è morto, intervenendo sul sangue e sulle viscere. Sono dei, potenti e impossibili da decifrare. Maligni perché opposti all’umano e al naturale. Eppure umani e a loro modo biologici, come quel mostriciattolo che nasce dall’uovo per entrare nella bocca della giovane fanciulla. Il tema dell’origine non può che essere anche metafora sessuale; bevi fino in fondo e discendi è un’allusione non difficile da capire, quasi quanto fuoco, cammina con me. L’origine può non avere un apparente senso, ma non è importante. Essa è senso. Nel momento stesso in cui si manifesta diventa senso.

Si potrà speculare in lungo e in largo sul rapporto tra il viaggio di questo ottavo episodio e il pre-finale di 2001: Odissea nello spazio, e non sarà difficile per nessuno rintracciare interventi pubblici in cui David Lynch si lancia in peana del capolavoro di Stanley Kubrick. Non è possibile mettere in dubbio il rapporto stretto che intercorre tra i due segmenti visivi, né il ruolo che entrambi ricoprono nel superamento di un reticolato stretto e angusto, quello che regola e amministra il perimetro del visionario. La sfida che Kubrick lanciava alla macchina-cinema poco meno di cinquant’anni fa ha le stesse coordinate di quella allestita da David Lynch, fin a partire dai primi due episodi ma ancor più oggi, con questa parte che profana una volta per tutte la bianca purezza (ideale, mai reale) del piccolo schermo. Per dieci minuti, dalla deflagrazione dell’esperimento atomico fino all’approdo alla Loggia Bianca dispersa nei mari violacei già attraversati da Cooper nell’incipit del terzo episodio, lo spettatore è dominato da una tempesta meteorica di frammenti, schegge d’immagine, ralenti e stop motion, invasione di colori, bombardamenti, loop. L’avanguardia viene rimossa dal suo scranno museale e ricondotta a vita, pulsante e malefica, dirompente come una pioggia che non ha fine e non bagna, ma devasta. Ingloba. Sovrasta. Allo spettatore Lynch non chiede solo di essere seguito, ma soprattutto percepito, accolto per poi poter essere analizzato. Ma dapprima chiede di poter filtrare nell’epidermide, colorare o decolorare, destrutturare senza dubbio alcuno. Rivivere in eterno, come Frank Silva/BOB, morto ventidue anni fa e ancora lì sullo schermo ad agire, senza che si possa fare alcuna analogia con la necrofilia. Surclassando lo spazio-tempo, una volta di più.

A questa scaturigine di Brakhage e Maya Deren, tra preistoria dell’immagine e messa alla berlina del moderno (meglio, dell’uomo moderno e tecnocratico), nel “futuro passato”, sopraggiunge la stasi, che mai è davvero immobile e tutto rimuove, e tutto mette in circolo.

David Lynch, unica figura ammessa contemporaneamente nelle due logge senza doversi specchiare nel riflesso di un doppelganger, fronteggia con le sue armi la fine dell’umano e la sua dolente consapevolezza di una sconfitta di fronte alla quale non esiste redenzione. Lo fa non solo attraverso le immagini, ma nell’utilizzo del suono e della colonna sonora. Ecco dunque, a parte i Nine Inch Nails dell’amico Trent Reznor, che appaiono in scena al sempre più centrale Roadhouse, l’angelica eppur disturbata My Prayer dei Platters, e soprattutto Trenodia per le vittime di Hiroshima, canto funebre disossato che procede per durata del suono e altezza dello stesso – con gran presenza di glissando –, composto da Krzysztof Penderecki, e fratello di sangue ideale del Ligeti utilizzato da Kubrick. Platters e Penderecki, musica popolare e alta che allo stesso modo cercano di trovare una redenzione di fronte all’aberrazione umana. Di fronte al male.

L’ottavo episodio di Twin Peaks è un oggetto inclassificabile negli stantii schemi preordinati. Lynch indica una via, non alla televisione o al cinema, ma all’utilizzo dell’immagine in quanto tale. Alla creazione. Non verrà ascoltato, ovviamente, ma sul finire di giugno del 2017 è apparsa una rivoluzione, ha preso corpo per quanto virtuale questo sia. Sarà importante ricordarlo, d’ora in poi.

Info

La sigla della nuova serie di Twin Peaks.

- Genere: drammatico, fantastico, fantasy, horror, noir, sperimentale, thriller

- Titolo originale: Twin Peaks - Ep. 8

- Paese/Anno: USA | 2017

- Regia: David Lynch

- Sceneggiatura: David Lynch, Mark Frost

- Fotografia: Peter Deming

- Montaggio: Duwayne Dunham

- Interpreti: Alessandro Cortini, Atticus Ross, Carel Struycken, Cullen Douglas, Erica Eynon, Frank Silva, George Griffith, J.R. Starr, Joey Castillo, Jon-Thomas Butler, Joy Nash, Kyle MacLachlan, Leslie Berger, Mariqueen Maandig, Robert Broski, Robin Finck, Tad Griffith, Tikaeni Faircrest, Tracy Phillips, Trent Reznor, Xolo Maridueña

- Colonna sonora: Angelo Badalamenti

- Produzione: Rancho Rosa Partnership, Showtime Networks

- Distribuzione: Sky Atlantic

- Durata: 58'

Twin Peaks – Ep. 7

Twin Peaks – Ep. 7 Twin Peaks – Ep. 6

Twin Peaks – Ep. 6 Twin Peaks – Ep. 5

Twin Peaks – Ep. 5 Twin Peaks – Ep. 3 & 4

Twin Peaks – Ep. 3 & 4 Twin Peaks – Ep. 1 & 2

Twin Peaks – Ep. 1 & 2 Fuoco cammina con me

Fuoco cammina con me Twin Peaks

Twin Peaks Velluto blu

Velluto blu David Lynch: The Art Life

David Lynch: The Art Life Eraserhead – La mente che cancella

Eraserhead – La mente che cancella Strade perdute

Strade perdute Eraserhead

Eraserhead The Alphabet

The Alphabet INLAND EMPIRE

INLAND EMPIRE Il sogno in Lynch. Una fine?

Il sogno in Lynch. Una fine? Un cerchio che si chiude: Lynch e Moebius

Un cerchio che si chiude: Lynch e Moebius David Lynch. La memoria americana

David Lynch. La memoria americana David Lynch. L’incubo industriale e la serialità

David Lynch. L’incubo industriale e la serialità David Lynch, un alchimista intrappolato nel sogno

David Lynch, un alchimista intrappolato nel sogno Mulholland Drive

Mulholland Drive