Le strelle nel fosso

di Pupi Avati

Le strelle nel fosso è forse il titolo più ignoto e meno visto tra quelli che puntellano la filmografia “magica” e “soprannaturale” di Pupi Avati. Lontano dall’orrore puro del cosiddetto ‘gotico padano’, il settimo lungometraggio del regista bolognese è una favola rurale intrisa di lirismo, un poema sinfonico composto per flauto di pan. Torna il tema della famiglia, e della sua fine, in un’ottica del tutto originale e misterica. Riscoprirlo è anche un modo per omaggiare il grande Gianni Cavina, scomparso di recente.

Giove e i suoi figli

Malalbergo, autunno del 1801. Un ammazzatopi si ferma presso una masseria dove, in cambio di pane e vino, si appresta a piazzare le sue trappole. Trascorre la notte all’aperto e viene raggiunto da una strana figura femminile a lui conosciuta. Inizia a raccontarle una storia… [sinossi]

“Secondo le antiche cronache conservate della Beata Vergine della Cintura, vivevano alla fine del Diciottesimo secolo a Malalbergo dell’Emilia centoquarantacinque famiglie di contadini. Coltivavano per lo più frumento e fave; la famiglia Bedosti, formata di dodici anime, era una di queste”. Inizia così, con la voce narrante di Ferdinando Orlandi, Le strelle nel fosso, settimo lungometraggio diretto da Pupi Avati nel suo primo decennio di carriera: mentre ancora termina la sua frase entra in campo lungo, tipico orizzonte della piana Padana, un uomo che urla a squarciagola “Per un po’ di pane e un bicchiere di vino vi prendo le tope e le topacce!”. Basta poco, una voce fuori campo e un paesaggio attraversato da un uomo, per cristallizzare il tempo, e con esso un’epoca, un mondo (quello contadino), un mistero. In qualche modo appare sorprendente come di tutte le opere orgogliosamente padane dirette da Avati Le strelle nel fosso rimanga quella forse più oscura, dimenticata dal pubblico e in gran parte snobbata dalla critica. La storia di Giove e dei suoi figli – nulla di mitico, anche se… –, e dell’incontro con la bella Olimpia rientra infatti in tutto e per tutto nei codici della poetica avatiana, in modo così forte e compiuto che potrebbe perfino rappresentarne la summa ideale. Qui Avati ancora conserva le scorie del grottesco che si facevano largo in titoli quali La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone,o Tutti defunti… tranne i morti, ma lascia che si muovano a una cadenza diversa, meno convulsa, meno crudele. Allo stesso tempo il regista bolognese ricorre al soprannaturale, ma senza l’agghiacciante deriva horror di cui riverbererà Zeder, e si rifugia nel misterico rinnegando però le screziature angosciose del di poco precedente La casa dalle finestre che ridono. Le strelle nel fosso, infine, anticipa quello studio certosino delle genti d’Emilia-Romagna che fa del cinema di Avati, per quanto questo gli sia scarsamente riconosciuto, un piccolo compendio antropologico e perfino storico: si pensi a opere quali Una gita scolastica, in cui si valica a piedi l’Appennino passando da Sasso Marconi a Porretta Terme alla vigilia della Prima Guerra Mondiale; Noi tre, che immortala un viaggio a Bologna del quattordicenne Wolfgang Amadeus Mozart nel 1770; Festa di laurea, ambientato nella campagna romagnola a due passi dal mare nell’immediato dopoguerra; Storia di ragazzi e di ragazze, che torna a Porretta Terme nel 1936, nel pieno del fascismo. All’interno della ricca filmografia di Avati Le strelle nel fosso può essere apparentato in particolar modo a L’arcano incantatore, anche se nel film del 1996 si dà molto più spazio al genere.

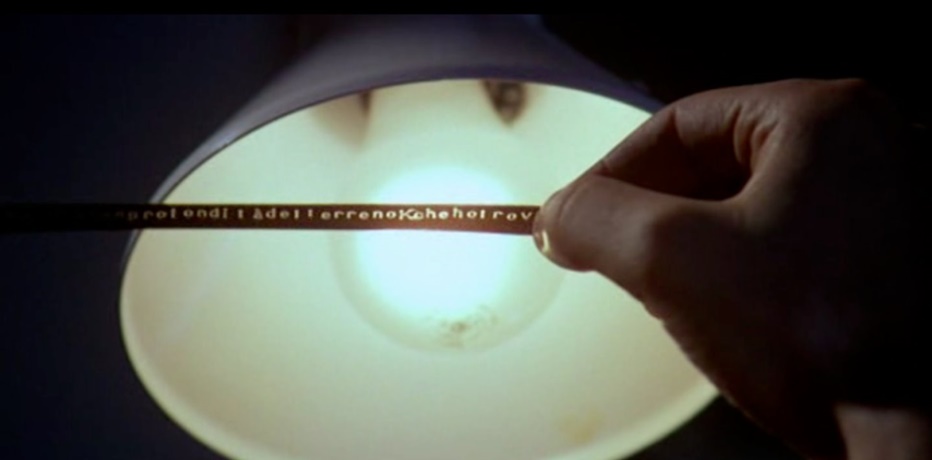

Le strelle nel fosso invece assume fin da subito, con l’ingresso in scena di colui che narrerà a sua volta la vicenda centrale del film (una duplicità di narrazione affascinante, che rimanda ovviamente allo studio sulla fabula di Jorge Luis Borges e Adolfo Bioy Casares, ma anche alle Mille e una notte), i toni e i colori della fiaba. Una fiaba terrigna, fatta di cose semplici, e di racconti terrificanti – quelli che Giove dispensa ai suoi figli, ma anche quella che l’ammazzatopi svela alla bambina e che altro non è che ciò che si dipana di fronte agli occhi degli spettatori –, che però ha l’intenzione non di spaventare il suo uditorio ma semmai di riportarlo a un non-luogo e a un non-tempo, di ricondurlo a un’epoca distante e quindi condivisibile solo attraverso il racconto, orale o visivo che sia. Il tentativo di Avati è quello di cristallizzare il tempo, nel sogno di far sopravvivere il folklore nella sua essenza primigenia, non corrotta: per questo i personaggi de Le strelle nel fosso appaiono così ingenui nella loro lettura dell’esistenza, è il riflesso di quella purezza contadina che Avati riconosce al popolo emiliano e che nell’utilizzo della macchina da presa tenta di proteggere, preservare dalle angherie del moderno. In questo senso l’approccio di Avati riesce a fondere in modo naturale l’aspetto spiritista a quello strettamente spirituale, come se il suo film avesse le cadenze di un poema sinfonico composto però per il solo flauto di pan. Proprio a causa di questa necessità di prendere le distanze dal moderno, e di calare lo spettatore in un tempo sospeso, Avati ha l’urgenza da subito di mettere in chiaro determinati dettagli temporali: “In un pomeriggio dell’autunno del 1801 giunse alla loro masseria, come ogni anno in questa stagione, il minerbiese Vigetti Zenasio Ferdinando, di professione ammazzatopi”, sentenzia la voce narrante.

Nessuno al cinema ha d’altro canto saputo immortalare con la stessa naturalezza poetica il paesaggio di Comacchio e dintorni: e se a Malalbergo si trovava anche la “casa dalle finestre che ridono”, il racconto dell’incontro della giovane e graziosa pianista Olimpia con Giove e i suoi figli (interpretati dai fedelissimi del regista Lino Capolicchio – 6 film con Avati –, Gianni Cavina – scomparso solo pochi giorni fa, con l’ancora inedito Dante sono 17 i film con il regista bolognese –, Carlo Delle Piane – 10 film con Avati –, e Giulio Pizzirani – 9 film e 2 lavori televisivi con l’autore di Bordella) è in qualche misura un gesto “riparatore”, incastonato com’è il paesaggio in un’elegia ludica ma non dimentica del perturbante. Non ha torto d’altronde chi vede ne Le strelle nel fosso l’opera più libera di Avati. Si partì da un canovaccio per costruire la sceneggiatura giorno dopo giorno, sul set, seguendo una dinamica che il regista aveva già messo in pratica in precedenza, ad esempio per Tutti defunti… tranne i morti, ma soprattutto ci si lasciò guidare dal momento, dall’istinto, dall’umore che si respirava sul set. Come se la mazurka, il ritmo ternario da cui attingerà a piene mani il liscio, fosse suonato da una banda be bop di improvvisatori jazz, e si muovesse dunque non sulla linea retta della narrazione ma sullo slancio dell’attimo. Una serie di variazioni melodiche e armoniche su un tema. E qual è questo tema se non quello canonico in Avati della famiglia e della sua caducità, e dunque della perdita, e della morte? Ecco dunque che l’immagine perfino standardizzata dell’infante-fantasma, ectoplasma mai cresciuto (eternamente figlio, e quindi eternamente legato al concetto di “famiglia”) che tanta parte ha nella visionarietà incubale del gotico italiano, da Operazione paura di Mario Bava a Doby Dammit di Federico Fellini – il maestro riminese a Bava lo scippò senza consenso, come testimoniato anche da Giulietta Masina – trova qui una dimensione ulteriore, quella di eterna astante, ascoltatrice infinita di una storia che la riguarda. Le strelle nel fosso si articola dunque come una narrazione senza fine che cerca di tener lontana la morte, o trattenerla – di nuovo, suggerendo una relazione con la struttura de Le mille e una notte –, ma allo stesso tempo di elogiare la vita, la convivialità, la bellezza che è fonte d’amore. Quel sonno senza fine che trova la famiglia di Giove sotto la pioggia incessante, e che pare davvero la rappresentazione cinematografica dell’eternità della fabula (si pensi a La bella addormentata nel bosco, ad esempio) ha in sé qualcosa di vagamente rohmeriano, il Rohmer ancestrale di Astrea e Celadon, ma è dominato da una nostalgia del vivere che è tutta di Avati, e ne rappresenta una delle principali cifre stilistiche.

Come giustamente sottolineò Morando Morandini sulle pagine de «Il Giorno», Avati non ha bisogno della costruzione favolistica per arrivare a un apologo morale; la fiaba è il modo più evidente e libero per evadere dalle gabbie della contemporaneità, per eradicare lo sguardo dal moderno e costringerlo a confrontarsi con l’atavico, immoto ma forse eterno. In questo modo Le strelle nel fosso non è invecchiato di un giorno, come l’Olimpia bellissima che canta la sua dolce e terrificante nenia. Perché il cinema è come un fantasma: non invecchia mai. Così come appare eternamente giovane il volto di Gianni Cavina, che è morto senza che il mondo del cinema – e la sua città di Bologna, tristemente – pensasse di doverlo onorare come meritava, e che qui risplende in tutta la sua classe. Perché se il tempo esiste, esiste solo alla fine della narrazione: “Una mattina dell’ottobre dell’anno 1801 il sunnominato Vigetti Zenasio Ferdinando, di professione ammazzatopi, lasciò il potere Bedosti sito in località Malalbergo dell’Emilia. Le sue trappole erano quasi vuote e la campagna durante la notte aveva gelato. Prese la strada dei pioppi che lo riportava a Minerbio. Presto sarebbe venuto l’inverno”.

Info

Le strelle nel fosso, una clip.

- Genere: fantasy

- Titolo originale: Le strelle nel fosso

- Paese/Anno: Italia | 1979

- Regia: Pupi Avati

- Sceneggiatura: Cesare Bornazzoni, Pupi Avati

- Fotografia: Franco Delli Colli

- Montaggio: Maurizio Tedesco

- Interpreti: Adolfo Belletti, Carlo Delle Piane, Ferdinando Orlandi, Fernando Pannullo, Gianni Cavina, Giulio Pizzirani, Lino Capolicchio, Pietro Bona, Roberta Paladini, Tonino Corazzari

- Colonna sonora: Amedeo Tommasi

- Produzione: A.M.A. Film

- Durata: 105'

Tutti defunti… tranne i morti

Tutti defunti… tranne i morti La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone

La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone Bordella

Bordella Operazione paura

Operazione paura Toby Dammit

Toby Dammit Il signor diavolo

Il signor diavolo Voci notturne

Voci notturne L’arcano incantatore

L’arcano incantatore Dove comincia la notte

Dove comincia la notte Zeder

Zeder La casa dalle finestre che ridono

La casa dalle finestre che ridono Un ragazzo d’oro

Un ragazzo d’oro Il figlio più piccolo

Il figlio più piccolo